আমি তক্ষশীলা বলছি। হ্যাঁ, হাজার বছর এই নামের গর্ব নিয়ে হেঁটে চলেছি আমি দিক-দিগন্তে। কতো শত সন্তানের হাসি-খেলার স্বাদ আমার কোলে! অজস্র রাজা-মহারাজা, সুদূর থেকে আগত পরিব্রাজক, এমনকি আমার পরিবারের শত্রু, কারো আতিথেয়তারই কোনো ত্রুটি রাখিনি আমি। কতো গুণী ছেলেরা আছে আমার, জানো? গর্বে আমার ভেতরটা উদ্বেলিত হতে থাকে যখন কেউ ওদের নাম করে খুব প্রশংসা করে। আর প্রশংসা করবেই বা না কেনো বলো তো? আমার ছেলেদের মতো আর দুটো কেউ খুঁজে আনতে পারলে তো! আমি বরাবরই বনেদি ঘরের মেয়ে। তার মধ্যে আমার অবস্থানও চমৎকার একটি জায়গায়; গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড থেকে খুব একটা দূরে নয়। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর ও কেন্দ্রীয় ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তারকারী ১৬টি মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম গান্ধারের রাজধানী ছিলাম আমি। পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিজ এলাকা ছাড়িয়ে খুব সহজেই এশিয়ার সবদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের তখন রমরমা অবস্থা, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজনের সমাগম হতো। এ কারণেই তো আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমার সাথে আগতদের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিনিময়ও হতো। তাছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষা-নগরী হিসেবেও আমার খ্যাতি ছিল বেশ।

তক্ষশীলার ভৌগলিক অবস্থান

আমার নামকরণ হয়েছে বেশ কয়েকবার। সময়চক্রে নামটাও আমার পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ‘রামায়ণ’ এর মতে, দশরথের দ্বিতীয় ছেলে ভরত গান্ধার রাজ্য জয় করে নিজের ছেলে ‘তক্ষ’ এর নাম অনুসারে আমার নাম রাখেন ‘তক্ষশীলা’। অন্য একটি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী ‘মহাভারত’ এ-ও পেয়ে যাবে আমার নাম। সেখানে বর্ণিত আছে, রাজা জনমেজয় আমাদের এখানেই নাকি সাপের যজ্ঞ করেছিলেন। তুমি কি জানো, প্রাচীন ভারতের নাগা জনগোষ্ঠীর অপর একটি নাম ছিলো ‘তক্ষক’? অনেকে বলে থাকেন, এই ‘তক্ষক’ জাতির নাম থেকেই আমার নামকরণ করা হয়েছিল ‘তক্ষখন্ড’। আর কালক্রমে ‘তক্ষখন্ড’ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ‘তক্ষশীলা’ নামটি পাই আমি। আমার সংস্কৃত নাম ‘তক্ষশীলা’-ই গ্রীকদের লেখনীতে ‘ট্যাক্সিলা’ রূপ লাভ করে। মেসিডোনিয়ান বিজেতা আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে এ অঞ্চলে আসার পর থেকে ইউরোপীয়দের কাছে ‘ট্যাক্সিলা’ নামেই জনপ্রিয় আমি।

তক্ষশীলা শহরের নাম

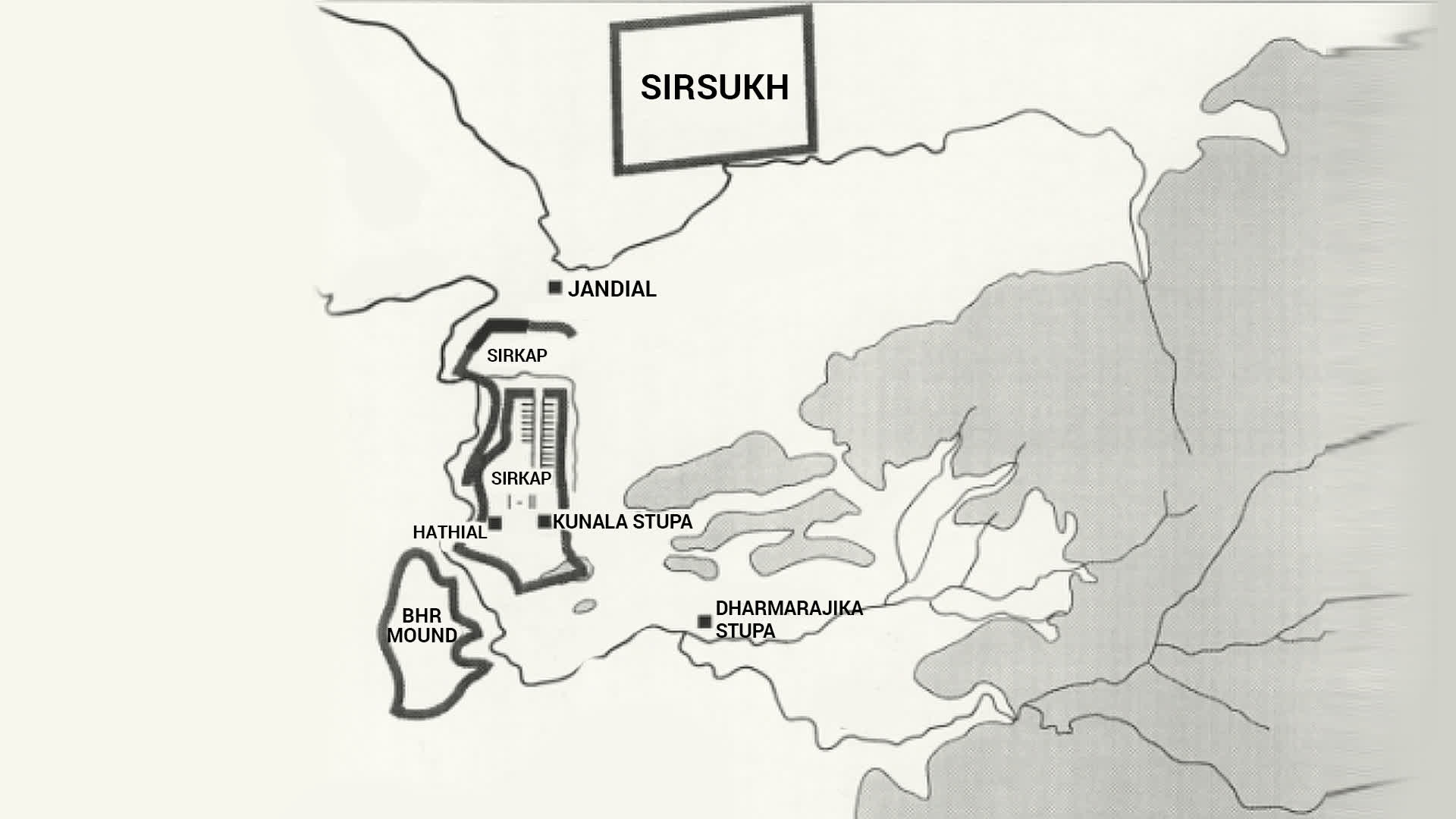

আমার পৈতৃক ভূসম্পত্তি পর্যায়ক্রমে ‘ভীর’, ‘সিরকাপ’ এবং ‘সিরসুখ’ -এই তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্ত হওয়ার পেছনেও দীর্ঘ সময়ের এক ইতিহাস আছে৷ পরবর্তীতে এ নিয়েও জানা যাবে। আপাতত এতোটুকু বলে রাখি, ‘ভীর’ হলো আমাদের সবচেয়ে সুরক্ষিত প্রাচীন অংশ, যা খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভীষণ দুঃখ হয় জানো; আমার সুবিধাজনক অবস্থান, সবার সাথে মিলেমিশে থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচুর্য -এসব কারণে লোকজনের খারাপ নজর থেকে বাঁচতে পারিনি আমি। এই গৌরব-বিত্ত-বৈভবই যেনো আমার কাল হয়ে দাঁড়ালো। যে হাজার বছরের আমাকে আমি বর্ণনা করছি, সেই আমার কিন্তু বহু বার হাত বদল হয়েছে৷ আর তা হয়েছে আমার ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই। আমরা যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে দেখে আসছি, স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার কাছে মাথা ঠেকাতে মানুষ তখনই বাধ্য হয়, যখন এর পেছনে পরিজনদের ভূমিকা প্রধান থাকে। ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ হয়ে শত্রুকে শক্তিশালী করে তোলে নিজেরই কেউ একজন। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে বাইরে থেকে শত্রুরা আক্রমণ করলে আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বিশ্ব বিজেতা আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালের দিকে পারস্য জয় করে আমার অভিমুখে যাত্রা করেন। সিন্ধু নদ পার হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ সালে আমার দরজায় উপস্থিত হলে আমার এক ছেলে অম্বি সাদর অভ্যর্থনা জানায় অতিথি আলেকজান্ডারকে। ভীত-সন্ত্রস্ত মুষকের মতোই বশ্যতা স্বীকার করে নেয় আলেকজান্ডারের কাছে; উপহার হিসেবে হাতির বহর, ষাঁড় এবং ভেড়াও দেয় সে আলেকজান্ডারকে। বিনিময়ে সেও আলেকজান্ডারের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পায় পার্সিয়ান পোশাক, স্বর্ণ ও রূপার পাত্র এবং ঘোড়া। অম্বির সহযোগিতায়ই আলেকজান্ডার পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ঝিলম নদী পেরিয়ে পুরুর রাজ্য আক্রমণ করে। পুরু আমার আরেক ছেলে। বেশ কিছুদিন যাবৎ আমার এই দুই ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য এবং ভেতরে ভেতরে প্রতিযোগিতা চলছিলো। তাই সুযোগ পেয়ে অম্বি নিজের আক্রোশকে প্রশ্রয় দিয়ে শত্রুকে গৃহপথ দেখিয়ে পুরুর রাজ্যে আক্রমণ চালাতে সব দিক থেকে সাহায্য করে, বিদেশী শত্রুর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় ভারতবর্ষের দ্বার। নির্বোধ অম্বি! কেনো যে এমন ঘাতক হয়ে উঠলো! নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে পড়ে ছেলে আমার নিজেরই ক্ষতির কারণ হলো।

তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ

আলেকজান্ডার কিন্তু শুধু সৈন্যসামন্ত নিয়েই অভিযানে বের হন নি, তিনি সাথে রাখতেন পন্ডিত ও লেখক শ্রেণির লোকদেরও। তারা নিজেদের দেশে ফিরে আমার পরিবারের সদস্যদেরকেও বর্ণনা করেছেন, আমাদের প্রথাও বর্ণিত হয়েছে তাদের লেখনীতে। সতীদাহ প্রথা অর্থাৎ সতী নারীর আত্মাহুতি বা স্বামীর সাথে সহমরণে যাওয়া, মৃত ব্যক্তিকে শকুনের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া- এসব বর্ণনাও পাবে তাদের বিবরণীতে। ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার আগ দিয়ে আলেকজান্ডার ঝিলম ও বিপাশা নদীর মধ্যভাগ পুরুকে এবং সিন্ধু ও ঝিলম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অম্বির কাছে ছেড়ে দেন। এরপর শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা, আমার উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রতিযোগিতা। পালাক্রমে হাত বদল হতে থাকে আমার। কখনো স্বদেশী রাজা, তো কখনো ভিনদেশীরা এসে প্রভাব বিস্তারে মনোযোগ দেয়; যাদের মাঝে পার্সিয়ান, মৌর্য, ইন্দো-গ্রীক, শক এবং কুষাণদের কথা না বললেই নয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে আমাদের অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেন পার্সিয়ান রাজা প্রথম দারিয়ুস। আর এর পর পার্সিয়ান রাজা তৃতীয় দারিয়ুসকে হারিয়ে এসে আমার মাঝে প্রবেশ করেন আলেকজান্ডার। আমার নাম গুরুত্ব সহকারে ইতিহাসে যুক্ত করা হয় তখন থেকেই। আমাকে রাজা অম্বি এবং পুরুর অধিকারে রেখে আলেকজান্ডার চলে যান ঠিকই, কিন্তু নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের। তার নাতি সম্রাট অশোক রাজসিংহাসনে আসীন হওয়ার আগে তিনিই আমার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পরম উপাসক হওয়াতে আমার পরিবারেও এর প্রচন্ড প্রভাব পড়ে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠি তখন আমি। অশোকের মৃত্যুর পরই মৌর্য বংশের প্রভাব কমে যেতে থাকে। এমন সময় আক্রমণ করে বসে ব্যাক্ট্রিয়ার ইন্দো-গ্রীকরা এবং জয় লাভ করে তারা। তারা তাদের নতুন রাজধানী ‘সিরকাপ’ প্রতিষ্ঠিত করে। তারা আবার করতো বিষ্ণুর উপাসনা। সুতরাং বুঝতেই পারছো, আমার এখানে বৌদ্ধ ধর্মে অশোকের যে পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর শকদের কাছে ক্ষমতা হারায় গ্রীকরা এবং শকদেরকে বিতাড়িত করে আবার আধিপত্য বিস্তার করে কুষাণ রাজবংশ। কুষাণ শাসক কনিষ্ক পরবর্তীতে ‘সিরসুখ’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটিই আমাদের সুপ্রাচীন ভূসম্পত্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নতুন স্থাপনা।

বুদ্ধের ভাস্কর্য এবং তক্ষশীলাতে সব থেকে বড় বুদ্ধের মূর্তির পায়ের অবশিষ্টাংশ

দীর্ঘদিনের ক্ষমতা-কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত আমি কিছুটা যত্ন পাই কুষাণদের থেকে। আমার পুরনো ঐতিহ্য অল্প অল্প করে ফিরে পেতে শুরু করি আবারো। তবে এর স্থিতিও বেশিদিন টিকে থাকতে পারে নি। ৪৫০ সালে হুণ জাতির পক্ষ থেকে আসে সর্বশেষ আক্রমণটি। আমার বেঁচে যাওয়া সামান্যতম গৌরবও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ওঠে। এরপর আমার অস্তিত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হই আমি।

এসব ক্ষমতার পালাবদলের গল্প করতে করতে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবান্বিত বিষয়ের কথা বলতে তো ভুলেই গিয়েছি। ‘তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়’ এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি ছিলো এটি, বৌদ্ধ জাতাকায় যাকে প্রধান জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র বলা হয়েছে। বেনারস, রাজঘিরা, মিথিলা এবং উজ্জ্বয়িনীর মতো শহর থেকে বিদ্যার্থীরা জ্ঞান সাধনার জন্য আসতো আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেবল ভারতবর্ষই নয়, পুরো এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই শিক্ষার্থীরা আসতো এখানে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব সুযোগ-সুবিধা এবং জ্ঞানচর্চার সুখ্যাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানপিপাসুদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। যাত্রাপথের কতো শত দুর্ভোগ, দুঃসহ যন্ত্রণা, এমনকি দুর্গম পথের মৃত্যুভয়কেও উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষায় সাফল্য লাভের আশায় তারা পৌঁছতো কাঙ্ক্ষিত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে যে কেউ চাইলেই কিন্তু এখানে ভর্তি হতে পারতো না। কমপক্ষে ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী শিক্ষার্থী নিজের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উপযুক্ততার প্রমাণ দিয়ে তবেই অধ্যয়নের সুযোগ পেতো এখানে। ভর্তি কিংবা অধ্যয়নকালীন খরচ শিক্ষার্থীকেই বহন করতে হতো। তবে কোনো শিক্ষার্থী তার শিক্ষার খরচ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অধ্যয়নের পাশাপাশি গুরুগৃহের কৃষিকাজ, পানি আনা ও শুকনো কাঠ জোগাড় করার মতো গৃহস্থালির কাজ করে তা পরিশোধ করার সুযোগও ছিল তার জন্য। বেদশাস্ত্র, ভাষা, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও গণিতশাস্ত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন হস্তশিল্প, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি, যেমন, নৃত্য, গান ইত্যাদি সবকিছুই পড়ানো হতো এখানে। পাণিনি (ব্যাকরণবিদ), চাণক্য (অর্থনীতিবিদ), চরক (চিকিৎসক), জীবক (শৈল্য চিকিৎসক) -এদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সাথে। অপরিমেয় গুণের অধিকারী এই সন্তানদের নিয়ে আমার গৌরবের শেষ নেই। সবাই জন্মসূত্রে না হলেও কর্মে-কৃতিত্বে তারা কিন্তু আমারই সন্তান।

জান্দিয়াল অগ্নি মন্দির

তাদের কৃতিত্বের একটু আধটু গল্প করতেও ভালোই লাগে আমার। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাকরণগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান বই হিসেবে স্বীকৃত ‘অষ্টাধ্যায়ী’ রচনা করেছেন পাণিনি। পাণিনি তার ব্যাকরণে শব্দের উৎপত্তি, ধ্বনিতত্ত্ব, বর্ণমালা, উচ্চারণ, সন্ধির নিয়ম-কানুন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খুবই সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তক্ষশীলা নিয়ে কোনো কথা উঠলে যেমন চাণক্যের নাম আসবেই, তেমনি আমায় ছাড়া চাণক্যের জীবনী আলোচনা কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হবার নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর মেধা, বাস্তববাদী ও অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী এই মহাপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়টি কাটে আমার আঁচলেরই ছায়ায়। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের দায়িত্বে ছিলেন তিনি অনেকদিন। ‘কৌটিল্য’ ছদ্মনামে লিখেছেন এক বিখ্যাত বই ‘অর্থশাস্ত্র’। নাম ‘অর্থশাস্ত্র’ হলেও তাতে কূটনৈতিক কলাকৌশল, রাজ্যশাসন এবং রাজ্য পরিচালনার সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা রয়েছে। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজগুরু হিসেবেও তিনি বহুল পরিচিত।

চিকিৎসাশাস্ত্রে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়কর অবদানের সাক্ষী হলেন চরক। কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে প্রথম প্রামাণ্য বই হিসেবে বিবেচিত ‘চরক সংহিতা’ আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এনেছে বৈপ্লবিক ছোঁয়া।

শৈল্য চিকিৎসাবিদ্যায় জীবক ছিলেন তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অনন্য সৃষ্টি। তিনি মগধ রাজ্যের অধিপতি রাজা বিম্বিসারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন। জীবক বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন এবং তার চিকিৎসায় বুদ্ধ আরোগ্য লাভ করেছিলেন বলেও জানা যায়। রোগ নির্ণয় এবং প্রতিষেধক নিয়ে জীবকের লেখা অসংখ্য বইয়ের মধ্যে ‘কশ্যপ-সংহিতা’ অন্যতম।

চাণক্য, আত্রেয়, বিষ্ণু শর্মা আর নাগার্জুনের মতো প্রথিতযশা পন্ডিতদের শিক্ষক হিসেবে পেয়ে আমার সুখ্যাতি পৌঁছেছিল অনতিক্রম্য উচ্চতায়, সক্ষম হয়েছিলাম দ্রুত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণে। চীনা পরিব্রাজকরাও আমাদের এখানে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, খ্রিস্টপূর্ব ৪০৫ সালের দিকে ফা-হিয়েন নামের একজন চীনা পরিব্রাজক এসেছিলেন। আমাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং সমৃদ্ধশালী বলে যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন তিনি। অনেকগুলো মঠের সন্নিবেশে এক ব্যস্তময় জায়গা হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি আমাকে। তবে ৭ম শতকে আরেকজন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভ্রমণে এসে আমার সেই জমকালো, জনাকীর্ণ অবস্থার পরিবর্তে এক নিস্পৃহ, ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো দেখতে পেয়েছেন।

তক্ষশীলা থেকে পাওয়া মুদ্রা

সমগ্র মহাবিশ্বই হচ্ছে ম্যাজিক। আর এসব ম্যাজিকগুলোকে আমরা ধারণ করি দুটো যন্ত্র দিয়ে। সেই যন্ত্র দুটো হলো চোখ। পৃথিবীটাকে আমরা যতোই দেখি না কেনো, আমাদের দেখার শেষ নেই কিন্তু। সময়ভেদে আমার বিভিন্ন রূপের মতো পৃথিবীর প্রতিটি জায়গাই কিন্তু রূপ পরিবর্তন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। তবে আমার গল্প কিন্তু এতো সহজে শেষ হবার নয়। আমার বিশাল গল্পের ঝুড়ি থেকে আজকে সামান্যই তুলে ধরলাম তোমাদের কাছে। পরবর্তীতে হয়তো আরো অনেক রহস্যের বীজ বোনা হবে আমাকে ঘিরে। আমি তক্ষশীলা বলছি এবং এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি।