মানুষ বরাবরই তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে আসছে। পোশাক, গহনা, অলঙ্কার, এমনকি পায়ের জুতোকেও মানুষ শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে নয়, বরং সংস্কৃতি, রুচি আর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়—একেক যুগে একেক রকম জুতো মানুষকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে থেকেই ভারতের ইতিহাসে জুতোর ব্যবহার দেখা যায় । সেই প্রাচীন কুষাণ যুগের মুদ্রাতেও দেখা যায় রাজারা পায়ে বুট পরে আছেন! তখন অবশ্য মানুষ জুতো পরতেন শুধুমাত্র পা রক্ষা করার জন্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জুতোই হয়ে উঠল শিল্পকর্ম। সমাজে কার অবস্থান কেমন, কার মর্যাদা কেমন তাও এক সময় এই জুতার ব্যবহার দেখেই নির্ধারণ করা হত। এক পর্যায়ে জুতা হয়ে উঠে প্রভাবশালী মানুষের ক্ষমতার প্রতীক।

আজ মুঘল ইতিহাসের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলবো। সম্রাট হুমায়ূন আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি একদিন নৌকায় নদী পার হচ্ছিলেন, হঠাৎই নৌকা জলে ডুবে যায় যায় অবস্থা । সম্রাটের জীবন তখন দোল খাচ্ছে মৃত্যুর দোরগোড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে এগিয়ে এলেন পানি বহনকারী সাধারণ এক শ্রমজীবী মানুষ। তার হাতে ছিল একটি মশক—ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি পানির থলে। তিনি সেটি ফুলিয়ে ভাসার ব্যবস্থা করলেন এবং হুমায়ূনকে নিয়ে নিরাপদে হলেন নদী পার হলেন।

ফুলের নকশা–খোদাই স্যান্ডেল পরিহিত পা | ১ম–২য় শতক | চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা © theheritagelab.in

সম্রাট তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে এক দিনের জন্য রাজা ঘোষণা করেছিলেন। ভাগ্যের এই আশ্চর্য মোড়ে সেই লোকটি সারা দেশের চামড়াশিল্পীদের ডেকে ভাগ করে নিলেন তার সৌভাগ্য। বলা হয়, সেখান থেকেই শুরু হলো আগ্রার চামড়াশিল্পের নবজাগরণ। পরবর্তী কালে আকবরের শাসনামলে আগ্রা খ্যাতি পেল হ্যান্ডমেড জুতোর নগরী হিসেবে।

তবে আসল রূপকথা শুরু হলো এখানেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চামড়ার জুতো চলে এলেও মধ্যযুগীয় ভারতে এক অভিনব পাদুকার জন্ম হলো। যার নাম মুজরি। মুঘল সাম্রাজ্যের আভিজাত্য, শৌখিনতা আর ঐশ্বর্যের ছাপ পড়ল এই জুতোর মধ্যে । শুধু চামড়া নয়, তার গায়ে বসানো হলো সোনালি-রুপালি জরি, মুক্তো, হীরা, মানিক। পায়ের জুতো যেন হয়ে উঠল একখণ্ড শিল্পকর্ম।

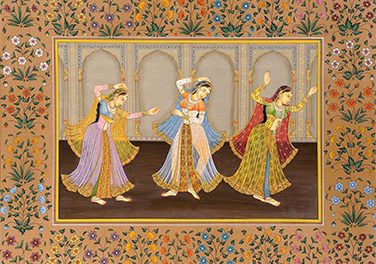

মুজরির ছিল এক অনন্য রূপ—সামনে উঁচু বাঁকানো নকশা, পেছনে খোলা, আর চারপাশে সূক্ষ্ম সুতায় কারুকার্য করা। এগুলো পরলে সাধারণ মানুষও যেন হয়ে উঠত অভিজাত, আর অভিজাতরা হয়ে উঠতেন আরও জাঁকজমকপূর্ণ। বিয়ে-শাদি, উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এমনকি প্রতিদিনের ব্যবহারেও মুজরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুজরি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯–১৬২৭)। তিনি নিজে এই জুতোর বড় ভক্ত ছিলেন। তাঁর রাজসভা, মহল, রাজকীয় ভোজসভায় মুজরি হয়ে উঠেছিল আভিজাত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই পাদুকা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশের অভিজাত সমাজে। তখন থেকেই এরা পরিচিত হলো সালিম শাহী নামে।

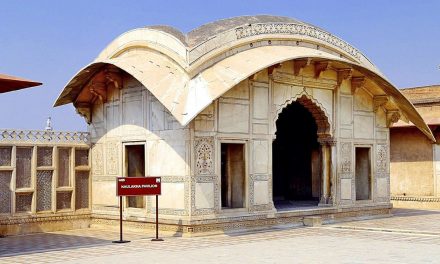

মুজরির পায়ে শাহজাহান ও দারা শিকোহ, ১৬৫০ | চেস্টার বিটি লাইব্রেরি © theheritagelab.in

বিশেষ করে রাজস্থান—জোধপুর ও জয়পুর—ছিল এই জুতোর জন্মভূমি। নীলের শহর জোধপুর ও গোলাপি শহর জয়পুরে কারিগররা রাত-দিন মেহনত করে তৈরি করতেন একেক জোড়া মুজরি। সোনালি সুতোয় ফুটে উঠত ফুলের নকশা, রুপালি কারুকাজে ঝলমল করত চামড়ার গায়ে গাঁথা রত্ন।

মুঘলদের পতনের পরও মুজরির জৌলুস হারাল না। শুধু জমিদার, নবাব, রাজা-মহারাজা নয়, মহারানিরাও রাজকীয় পোশাকের সঙ্গে এই মজুরি পরতেন। শেরওয়ানি, চুড়িদার, লম্বা আঙরখা—সবকিছুর সঙ্গেই মানাত এই রাজকীয় জুতো।

মজার ব্যাপার হলো, মুজরিতে ডান-বাম পায়ের আলাদা কোনো ভেদাভেদ থাকত না। যে জুতো ডান পায়ে পরা যায়, সেটাই আবার বাঁ পায়ে পরা যেত।

অনেকেই আজও বিভ্রান্ত হন—মুজরি আর জুত্তি কি আলাদা? আসলে দুটির মধ্যে তেমন বড় কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। মুজরিতে অনেক সময় সামনের অংশ বাঁকানো থাকে, আবার জুত্তি হয় একেবারে সোজা। জুত্তিতে পিছনের দিক ঢাকা থাকে, আর মুজরি হয় স্লিপ-অন, মানে পিছনটা খোলা। তবে দুটোই ভারতের ঐতিহ্যবাহী কারুকাজে তৈরি এক অনন্য শিল্প।

রাজা-নবাবের সময় শেষ হয়েছে বহু আগে। তবু মুজরি আজও টিকে আছে। উত্তর ভারতের রাজস্থান ও পাঞ্জাবে আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কারিগররা এই জুতো বানিয়ে চলেছেন। তাঁদের হাতে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক নকশা, নতুন কৌশল, নতুন রং। ফলে মুজরি আজও একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক।

স্বর্ণমুজরি, হায়দরাবাদ, ১৯শ শতক | বাতাশু সংগ্রহশালা © theheritagelab.in

বিয়ের আসরে, উৎসবে, কিংবা কেবল সাজগোজে—মুজরি এখনও মানুষের পায়ের শোভা বাড়ায়। একসময়ের রাজকীয় পাদুকা আজ সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। তাই বলা যায়, মুজরি কেবল এক জোড়া জুতো নয়। এটি হলো শতাব্দী পার হওয়া এক শিল্পকাহিনি, যেখানে মিশে আছে মুঘল সাম্রাজ্যের জৌলুস, রাজস্থানী কারিগরদের নিপুণতা, আর ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। মুজরি যেন আজও চুপচাপ গল্প বলে—অতীতের ঐশ্বর্য, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা আর উত্তরাধিকারের টিকে থাকার অদম্য কাহিনি।