ষোলো শতাব্দী। ইথিওপিয়ার ৪০ শতাংশই বনভূমি। সবুজে ঘেরা এক মনোরম পরিবেশে ঝকঝকে এক নদীর তীরে বসে বাঁশিতে সুর তুলেছে একজন কিশোর। তার গায়ের রং কালো, মুখে মায়াবী হাসি এবং চোখে অদ্ভূত দীপ্তি খেলা করছে। বনে গরু-ছাগল চড়াতে এসেছিলো সে। কখন যে দুপুর হয়ে গেলো টেরই পায় নি সে। দ্রুত গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো ছেলেটি। কেউ কেউ তাকে ডাকতো ‘শাম্বু’ বলে, কেউ কেউ ‘শানবু’, আবার কেউ কেউ তাকে ‘চাপু’ বলে ডাকতো। তবে এসব নামের কোনোটিই তার আসল পরিচয় নয়। তার পরিচয় আরো ব্যাপক, আরো মহিমান্বিত। আর এই পরিচয় সে অর্জন করেছিলো সম্পূর্ণ নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জোরে।

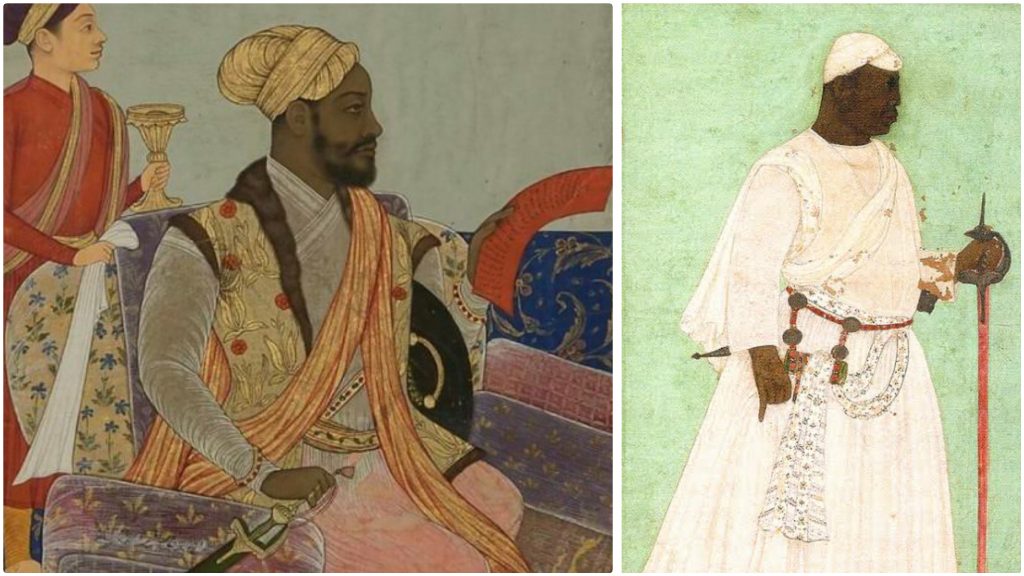

আহমদনগরের মালিক আম্বর

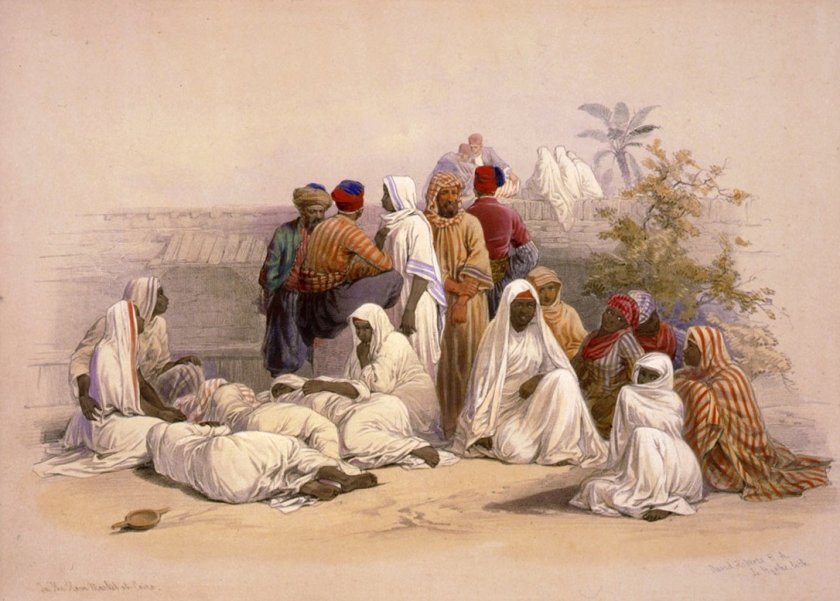

ষোলো শতকের একজন আফ্রিকান বালকের ভাগ্যে নিশ্চিতভাবেই দাসত্ব লেখা হয়ে গিয়েছিলো। আর সেই ভাগ্য চাপুকেও টেনে নিয়ে যায়, পরিণত করে ক্রীতদাসে। তার নিজের বাবা-মা –ই বিক্রি করে দেয় তাকে। আইভরি, কস্তুরী, সিল্ক, কিংবা কফির বীজের মতো পণ্যসামগ্রীর সাথে থাকে না অসহায় চাপুর কোনো পার্থক্য। নিজের শান্তিময় খেলাঘর ফেলে সহজ-সরল চাপুকে পাড়ি দিতে হয় দূর-দূরান্তে, ক্রমাগত সে হতে থাকে হাতবদল, একের পর এক পাল্টাতে থাকে তার মনিব। আরবীয়দের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া চাপু প্রথমবার একজন সহানুভূতিশীল মনিবের দেখা পায়। তার নাম কাজী হোসেন। কাজী হোসেন চাপুকে শিক্ষিত হবার সুযোগ দেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কাজী হোসেনের কাছেই সে পায় তার পরিচয়ের প্রথম পর্ব, একটি নতুন নাম, ‘অম্বর’, অর্থাৎ ‘মূল্যবান রত্ন’।

ত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আরবরা দাস কিনে নিত

চাপু থেকে অম্বর হয়ে ওঠা সেই কিশোর একটু একটু করে বেড়ে উঠতে থাকেন ক্রীতদাস হয়েই এবং এক সময় তারুণ্যের চৌকাঠে পদার্পণ করেন। এবার তাকে কিনে নেন মীর কাশিম আল বাগদাদী। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই অনুধাবন করেন যে, অম্বর খুবই মেধাবী এবং চৌকস। অম্বরকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করতে থাকেন এবং তাকে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেন। এরই মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের ডেকানে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন মীর কাশিম আল বাগদাদী এবং সেই যাত্রায় তিনি অম্বরকেও সাথে নেন। অবশেষে ভাগ্য অম্বরকে পৌঁছে দেয় তার গন্তব্যে, যে গন্তব্যের খোঁজ তখনো তার অজানা।

‘পেরিপ্লাস অফ দ্য এরিথ্রিয়ান সী’ থেকে জানা যায়, সে সময় ভারতবর্ষের সাথে আফ্রিকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিলো ব্যাপক। প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গরা আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে আসতো; কেউ ক্রীতদাস হয়ে, কেউ ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে, আবার কেউ নিছকই বাণিজ্য করবার জন্য।

ডেকানে পৌঁছে অম্বর দেখা পান তার নতুন মনিবের। মালিক দাবির বা চেঙ্গিস খান নামের আরেকজন আফ্রিকান ব্যক্তি কিনে নেন অম্বরকে। এই চেঙ্গিস খান কিন্তু ইতিহাসখ্যাত সেই খলনায়ক নন। তিনি ছিলেন আহমেদনগরের নিজাম শাহী সালতানাতের প্রধান মন্ত্রী। তবে চেঙ্গিস খান এই সম্মানের আসনে এতো সহজেই অধিষ্ঠিত হন নি। অম্বরের মতো তিনিও ছিলেন একজন সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ বালক। তিনিও ক্রীতদাস হিসেবে সেবা দিয়ে গেছেন বহু কাল। কিন্তু আজ তিনি স্বাধীন এবং ক্ষমতাবান। আর এ কারণেই চেঙ্গিস খান ছিলেন অম্বরের অনুপ্রেরণার মূল উৎস।

১৬২০ সালে মুঘল দরবারের শিল্পী মালিক অম্বরের প্রতিকৃতি

নিজের মনিবকে দেখেই অম্বর বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, দাসত্বের এই জীবনের শেষ সম্ভব, সম্ভব ভাগ্য পরিবর্তনও। ভারতীয়দের কাছে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা তখন ‘হাবশী’ নামে পরিচিত ছিলো। একজন হাবশী হিসেবে হাবশী অম্বরের প্রতি চেঙ্গিস খানের সহানুভূতি এবং বিশেষ স্নেহ ছিলো। চেঙ্গিস খানের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ অম্বরকে চিনতে ভুল করে নি। তাই তো অম্বরকে তিনি দক্ষ করে তুলেছিলেন রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে। ২০ বছর চেঙ্গিস খানের সাথে কাজ করার পর আহমেদনগরের সর্বোচ্চ পদস্থ হাবশী সৈনিকের দায়িত্ব পান অম্বর। এরই মধ্যে কারিমা নামের একজন হাবশী নারীর প্রেমে পড়েন অম্বর এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তার সাথে।

১৫৯৪ সাল। মারা গেলেন চেঙ্গিস খান। দয়ালু মনিবের মৃত্যুতে দুঃখ পেলেও অম্বর জানতেন তার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু এখনই, নিজের ভাগ্য পরিবর্তন তার নিজেরই হাতে। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে যাচ্ছে তার স্বাধীন জীবন। এবার অতীতের সমস্ত শিক্ষাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন অম্বর। যেভাবেই হোক, ভারতবর্ষের এই ভূমিকে নিজের মতো করে সাজাবার জন্য প্রস্তুত করতে হবে, ছাপ ফেলতে হবে ইতিহাসের পাতায়ও।

এদিকে উত্তর ভারতবর্ষে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুঘল সাম্রাজ্য তার শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর রাজ্য সদ্যই হারিয়েছে সুলতান আলী শাহকে। সুলতানের একমাত্র ছেলে তখনো প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় তার স্ত্রী চাঁদ বিবিকেই নিতে হলো বিজাপুরের সুলতানার দায়িত্ব। চাঁদ বিবি ছিলেন আহমদনগরের প্রথম হোসেন নিজাম শাহের মেয়ে। চাঁদ বিবি একই সাথে আহমদনগর ও বিজাপুরের রাজপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। আর এই যাত্রায় চাঁদ বিবির সবচেয়ে ভরসার জায়গা হয়ে ওঠেন অম্বর।

নিজাম শাহদের প্রতিকৃতি

অম্বরের জন্য চাঁদ বিবি ছিলেন একজন আদর্শ, আর চাঁদ বিবির কাছে অম্বর ছিলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে তার মূল হাতিয়ার। চাঁদ বিবির কাছ থেকে অম্বর পেলেন এক নতুন উপাধি ‘মালিক’, অর্থাৎ ‘রাজা’। ইথিওপিয়ার একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষের মালিক অম্বর। নিজাম শাহী রাজবংশের রাজা বাহাদুর নিজাম শাহের নাতি মুর্তজা নিজাম শাহকে নামমাত্র রাজা বানিয়ে সিংহাসনে বসালেন মালিক অম্বর। কিন্তু মূল শাসন ও ক্ষমতা থাকলো মালিক অম্বরের হাতে। রাজপরিবারের সাথে নিজের সম্পর্ককে আরো মজবুত করবার জন্য নিজের মেয়েকে তিনি রাজার সঙ্গে বিয়েও দিলেন। পরবর্তীকালে নিজাম শাহী বংশের আরও একজন রাজা বোরহান নিজাম শাহও মালিক অম্বরের হাতের পুতুল ছিলেন।

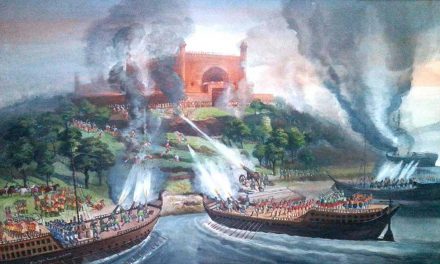

১৫৯৫ সাল। অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দক্ষিণ ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে লাগলেন মালিক অম্বর। আহমেদনগর আক্রমণ করে বসলো মুঘলরা। মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলো চাঁদ বিবির নেতৃত্বে। সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন চাঁদ বিবি এবং মালিক অম্বর। পরাজিত হলো মুঘল বাহিনী। একজন বিদেশী পুরুষ ভারতবর্ষের অন্যতম পরাশক্তিকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের এলাকাকে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হলেন।

১৫৯৯ সাল। একজন নারীর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলো না আহমেদনগরের বেশ কিছু সৈনিক। তাদের হাতে নিহত হলেন চাঁদ বিবি। ভারতবর্ষে এমন ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে। তবে দক্ষিণ ভারতবর্ষকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করে যাবেন মালিক অম্বর। কারণ এটাই তার একমাত্র ঠিকানা।

১৬২০ সাল। আজ অম্বরের সেনাবাহিনীতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। স্বাধীনতার যাত্রার শুরুতে এই সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিলো মাত্র ১৫০ জন ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে। এরপর আস্তে আস্তে অম্বর নিজেও যেমন শক্তি, সামর্থ্য ও সম্মান অর্জন করেছেন; তেমনি পাকাপোক্ত করেছেন নিজের ও নিজের এলাকার সুরক্ষাও। ভারতবর্ষকে তিনি এতোটাই আপন করে নিয়েছিলেন, যতোটা একজন ভারতীয়ও পারতেন না। তার সেনাবাহিনীতে স্থানীয় মারাঠা সৈনিকের সংখ্যা ছিলো চল্লিশ হাজার এবং হাবশী সৈনিক ছিলো দশ হাজার। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী রাজে ভোঁসলের সাথে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো মালিক অম্বরের। মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার জন্য গেরিলা যোদ্ধাদের বিশাল একটি দল তৈরী করেছিলেন তারা। মুঘলদের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটানোর কাজে পটু ছিলো তারা।

১৬২৬ সাল। মারা গেলেন ভারতবর্ষে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকৃত প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভারতবর্ষের আফ্রিকান মুসলিম রাজা মালিক অম্বর। নিজের তৈরী বিশাল সমাধিস্থলেই সমাহিত করা হলো তাকে। তার মৃত্যুর পর ছেলে ফতেহ খান তার জায়গা নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাবার যোগ্যতার ধারের কাছেও ছিলেন না তিনি। ১৬৩৬ সালের মধ্যে আহমেদনগর মুঘল সাম্রাজ্যের দখলে চলে গিয়েছিলো।

মালিক অম্বর যতো দিন বেঁচে ছিলেন, ততো দিন মুঘলদের অধীনস্থতামুক্ত রেখে গেছেন দক্ষিণ ভারতবর্ষকে, রক্ষা করে গেছেন নিজের সবটুকু দিয়ে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের হতাশা ঢাকবার জন্য একটি কাল্পনিক চিত্রও অঙ্কন করিয়েছিলেন, যেখানে তিনি মালিক অম্বরকে হত্যা করছেন বলে দেখা যায়। মালিক অম্বর মুঘলদের কাছে ছিলো এক বিভীষিকার নাম।

খুলদাবাদে মালিক আম্বরের সমাধি

তবে মালিক অম্বর কিন্তু দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিজের লোকদের কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন তিনি। তিনি যে ভারতবর্ষের একজন অপ্রতিষ্ঠিত রাজা ছিলেন তা খুলদাবাদে তার নিজের জন্য গড়ে তোলা বিশাল সমাধিস্থলটিই প্রমাণ করে। তিনি আহমেদনগর রাজ্যকে চমৎকারভাবে সাজিয়েছিলেন। খারকিতে গড়ে তুলেছিলেন এক বিশাল শহর, যেটি পরবর্তীতে ‘আওরঙ্গবাদ’ নামে পরিচিতি পায়। তৈরী করেছিলেন অজস্র মসজিদ। আওরঙ্গবাদের সেচ ব্যবস্থার জন্য আওরঙ্গবাদ থেকে চব্বিশ মাইল উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে একটি খাল খনন করেছিলেন তিনি, যার নাম রাখা হয় ‘নহর-ই-অম্বরী’। প্রায় ৩০০ বছর ধরে কোনো অসুবিধা ছাড়াই এই খাল সুন্দরভাবে কাজ করছিলো।

এক জীবনে ক্রীতদাস থেকে রাজা হয়ে ওঠা মালিক অম্বরের অবদান ভারতবর্ষ কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। আওরঙ্গবাদের মানুষ এখনো শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করে। তার অদম্য মনোবল ও যোগ্যতা সব যুগের সব মানুষের জন্য এক চমৎকার অনুপ্রেরণা।