১৭৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আজ। বহু দিন ধরেই আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশে রাজত্ব করে এসেছে ব্রিটিশরা। ফরাসি ও ডাচসহ অনেক জাতিরই প্রচেষ্টা ছিলো এই আমেরিকা মহাদেশে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করা। কিন্তু এদের সবার মধ্যে পেরে উঠেছিলো শুধুমাত্র জাহাজ পরিচালনায় সবচেয়ে দক্ষ ব্রিটিশরা। তবে ব্রিটিশদের শোষণপূর্ণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট মনোভাব ধীরে ধীরে আমেরিকার জনগণের মনে ক্ষোভের বীজ বুনেছে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছিলো। এ ছাড়াও শ্যুগার অ্যাক্ট, কারেন্সি অ্যাক্ট, স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, টাউনসেন্ড অ্যাক্ট, টী অ্যাক্ট, ইনটোলারেবল অ্যাক্ট এবং কুইবেক অ্যাক্টের মতো আগ্রাসী আইনগুলোর কারণে ভুক্তভোগী আমেরিকান জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। সংঘর্ষের শুরুটা হয়েছিলো লেক্সিংটন ও কনকর্ডের যুদ্ধের মাধ্যমে। এরপর আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের কয়েক দফা যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড পরাজিত হয় এবং জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকা অর্জন করে নেয় স্বাধীনতা। স্বতন্ত্র আমেরিকার সাথে তাই আজ ইংল্যান্ডের একটি শান্তিচুক্তি হতে যাচ্ছে। এই চুক্তির নাম হলো ‘ট্রিটি অফ প্যারিস’।

ট্রিটি অফ প্যারিস © Britannica

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। তবে এই ঘটনাটি একটি গৌরবগাঁথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেই পারতো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের কোনো গৌরবময় ঘটনা পৃথিবীর অপর প্রান্তে ঘটে যাওয়া কোনো ট্র্যাজেডির জন্য বহুলাংশে দায়ী। আর আমেরিকার গৌরবের খেসারত দিতে হয়েছিলো সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষকে।

আমেরিকা যখন ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিলো, তখন আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের জন্য আদাজল খেয়ে লেগে যায় গ্রেটব্রিটেনের উপনিবেশবাদীরা। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ফসলগুলো ফলানোর জন্য শুরু হয় নানামুখী প্রচেষ্টা।

আমেরিকান উদ্যোক্তা ও কৃষি উদ্ভাবক এলিজা লুকাসের উদ্যোগেই আমেরিকায় নীল চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিলো। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পারিবারিক প্ল্যান্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই নারী সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখেছিলেন সত্যি, কিন্তু তার এই উদ্যোগ কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো গরীব দেশের মানুষগুলোর জন্য।

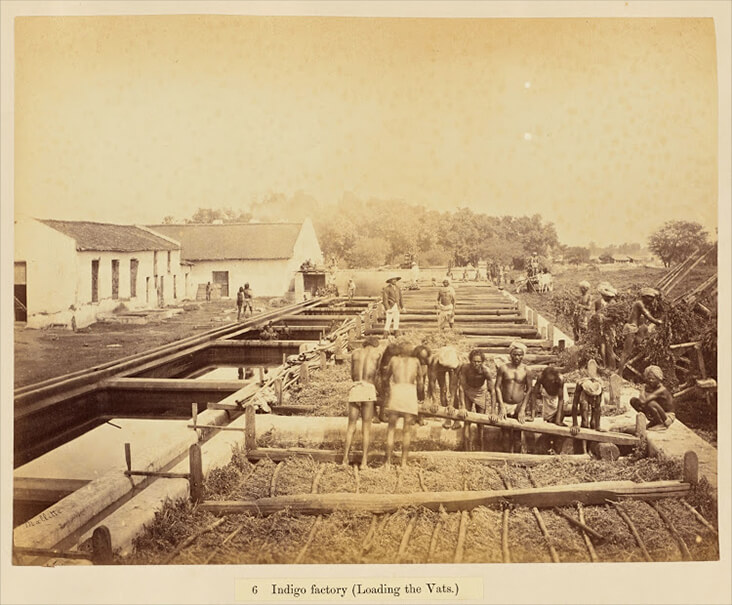

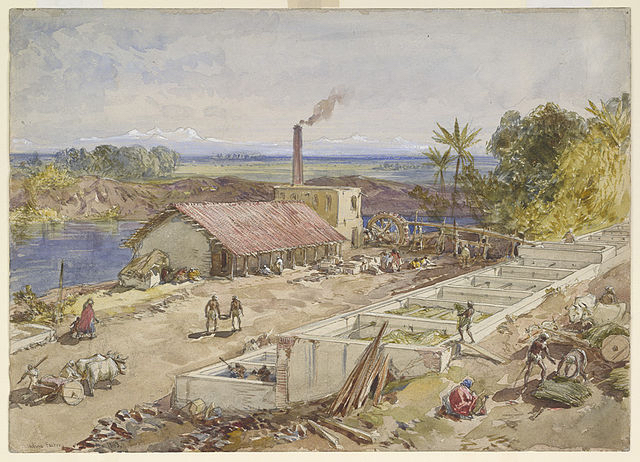

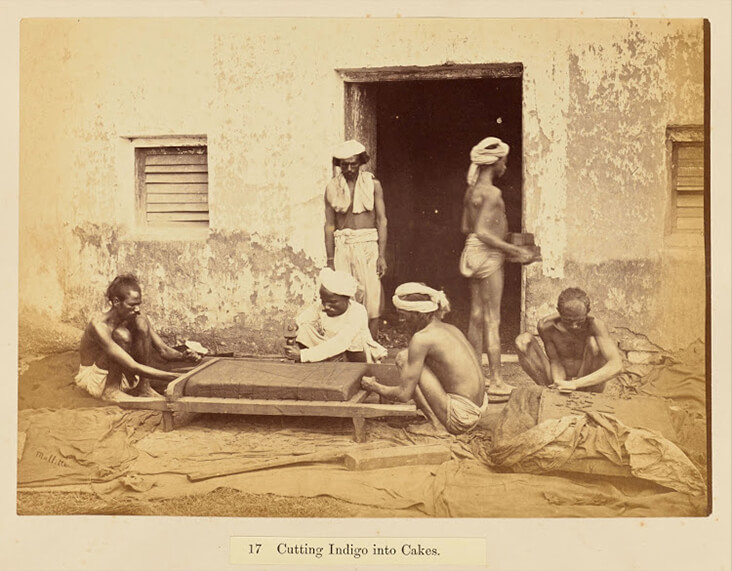

নীল কারখানা

কৃষ্ণবর্ণের আফ্রিকানরা এই নীল চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই স্বাধীনতার আগে আমেরিকায় এই নীল চাষের জন্য কাজে লাগানো হতো আফ্রিকান ক্রীতদাসদেরকে। আর একইভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার পর নীল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ভূমি ভারতবর্ষের মানুষগুলোকে শিকার হতে হয়েছিলো এই দাসত্বের।

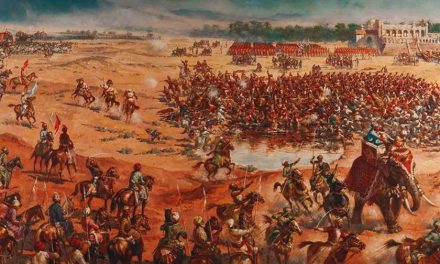

কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরা আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্রিটিশদের সিন্দুক ভরিয়েছিলো হাজার হাজার মুদ্রা দিয়ে। উপচে পড়া এই অর্থনৈতিক সাফল্য ব্রিটিশদের লোভ এতোই বাড়িয়ে দিয়েছিলো যে, ১৭৫১ সালে জর্জিয়ার গভর্নর ক্রীতদাস প্রথাকে আইনগতভাবে বৈধ পর্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। আর আমেরিকার স্বাধীনতার পর সেই মুনাফা অর্জনের পথ যখন বন্ধ হয়ে গেলো, তখনই তারা হামলে পড়লো ভারতবর্ষের হতদরিদ্র কৃষকদের ওপর। তখন ১৭৫৭ সাল পার হয়ে গেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার মসনদেও তখন অধিষ্ঠিত ব্রিটিশরা। ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাসে নীল চাষের মাধ্যমে একটি অন্ধকার যুগের সূচনা হয়ে গেলো।

নীল চাষের কথা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, কোনো এক সাহেবের হাতে চাবুক কিংবা কোনো এক কৃষকের চোখে জল! কৃষকেরা যেখানে দিন-রাত পরিশ্রম করেও দু বেলা খাবার যোগাড় করতে পারতেন না, সেখানে শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা প্রচুর পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে শুরু করলো।

বাংলায় নীল চাষ

ভারতের ইতিহাসে নীল চাষ নতুন কিছু নয়। এখানে কয়েক হাজার বছর ধরেই নীল চাষ হতো। এমনকি নীলের ইংরেজি শব্দ ‘ইন্ডিগো’-ও কিন্তু ‘ইন্ডিয়া’ থেকেই এসেছে। ব্রিটিশরা যখন উপলব্ধি করলো, ভারতবর্ষের উর্বর জমিতে এই নীল চাষ খুবই ভালো হয় এবং এখানকার কৃষকদের কম টাকা দিয়ে বেশি পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে, তখন থেকেই তারা নীলকুঠি গড়ে তুলতে শুরু করে। বাংলায়ও প্রচুর পরিমাণে নীলকুঠি গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম প্রথম নীল চাষ নিয়ে কোনো রকম সমস্যা হতো না। কৃষকরা বেশ ভালো টাকাই উপার্জন করতে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজদের লোভ বাড়তে থাকে। ততো দিনে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবও সাধিত হয়েছে। নতুন নতুন কলকারখানা খুলতে শুরু করেছে এবং সেখানে তৈরী কাপড়ও ইউরোপের মার্কেটগুলোতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এসব কাপড়ের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য দরকার হয় নীলের। ফলে ১৮০০ সালের শুরু থেকে নীল চাষের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় এবং নীল চাষের নামে বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষকদের ওপর শুরু হয় অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন।

নীলকরদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ চাষী ও সাধারণ জনগণের সংগঠিত নীল বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলেছিলো এবং সফলও হয়েছিলো। শিক্ষিত সমাজের মানুষেরাও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলো সে সময়। হিন্দু প্যান-পত্রিকায় চাষীদের দুরবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছিলো। মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়ে দীনবন্ধু মিত্র লিখে ফেলেছিলেন নাটক ‘নীলদর্পণ’।

নীলদর্পণ © Wikipedia

হাজার হাজার নীলচাষীদের করুণ অবস্থার কথা শুনে ১৮৬০ সালের ৩১ ডিসেম্বর নীল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নীল কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট থেকে নীল চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের শোষণের ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যায়। নীল কমিশনাররা তাদের অনুসন্ধান রিপোর্টে জানান, নীলকর সাহেবদের ব্যবসা পদ্ধতি পাপজনক ও ক্ষতিকারক।

এরই মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ল্যাবরেটরিতে আবিস্কৃত হয়ে গেলো নীল রং। বহুদিন ধরেই নীল চাষের বিকল্প খুঁজতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন বিজ্ঞানীরা। অবশেষে একজন জার্মান রসায়নবিদ অ্যাডলফ ভন বিয়ার দুঃসাধ্যকে সাধ্য করে দেখালেন, তৈরী করলেন কৃত্রিম নীল রং। এই অবদানের জন্য ১৯০৫ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। যা-ই হোক, বাজারে কৃত্রিম নীল রঞ্জক পাওয়া শুরু হলে কৃষকেরা নীল চাষের দাসত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি পেয়েছিলো।

জার্মান রসায়নবিদ অ্যাডলফ ভন বিয়ার © Wikipedia

তবে নীলের এই দাসত্ব থেকে মানুষ কি সত্যিই মুক্ত হয়েছে? যে সিন্থেটিক রং ব্যবহার করে কাপড় তৈরী করা হয়, সেগুলো পেট্রোলিয়ামভিওিক রঞ্জক, যাতে রয়েছে ফরম্যাল্ডিহাইডের মতো উপাদান। মানুষের শরীর এবং পরিবেশের জন্য এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বিষাক্ত এসব রাসায়নিক উপাদান নিয়ে কাজ করার দরুণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করা পোশাক শ্রমিকদের আয়ু আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং পোশাক শিল্পে জিন্স রাঙানোর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়ে গেলো এক নতুন দাসত্বের!

প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনাই সুদূর অতীত কাল থেকে পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলে আসছে। আমেরিকার মাটতে স্বাধীনতার সুবাতাস বইতে শুরু করার সাথে সাথে বাংলার কৃষকের হাড়-জিরজির কঙ্কালসার শরীরগুলো মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো।

আজ আমরা যে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন প্রত্যক্ষ করছি, তা তো আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলো। কোনো না কোনোভাবে প্রতিটি ঘটনাই একে অপরের সাথে জড়িত। হয় একটি আরেকটিকে ত্বরান্বিত করে, কিংবা মন্থর করে দেয়। কোনো জাতির শ্রম ও মানবিক সত্ত্বাকে লুন্ঠনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অন্য কোনো জাতি সার্বিকভাবে বিত্তশালী হয়ে উঠছে। অথচ যাকে লুন্ঠন করা হয়েছে, সে আজও অন্যের দয়ার উপরই কোনো রকম বেঁচে আছে।

নীল কারখানা

পরাশক্তিগুলো সর্বক্ষণ শোষণ করছে আমাদেরকে। বিশ্বের কোনো প্রান্তে সংঘটিত কোনো যুদ্ধের প্রভাবে আজ আমরা নিজেদের মাতৃভূমিতে দুর্ভিক্ষ দেখতে পাচ্ছি। বাজারের উচ্চমূল্য গ্রাস করে নিচ্ছে এ দেশের হতদরিদ্র মানুষগুলোর জীবন। চিরাচরিতভাবে অসম ও পুঁজিবাদী সমাজটা নিজেদের কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ দিয়ে আজও আমাদেরকে দাসে পরিণত করে রেখেছে।

আরও একবার প্রমাণিত হলো, যতো বড় বিপ্লবই সাধিত হোক না কেনো, এক শ্রেণীর মানুষ চিরজীবন নির্যাতিত হতে থাকবে, আর তারা হলেন ‘দরিদ্র’ মানুষ। উন্নত দেশের ধনী সাহেবরা চিরজীবনই দরিদ্র দেশের মানুষগুলোকে ব্যবহার করে ও ঠকিয়ে যাচ্ছে এবং এ নিয়ে সোচ্চার হবার আজ কেউ নেই।

রেফারেন্স: