আজ আমরা ‘বায়ান্ন-বাজার তেপান্ন গলি’ খ্যাত ঢাকার অলি-গলিতে ঘুরে সেই সব গলির নামের ইতিহাসগুলি জানবো। ওয়ারী, হাজারিবাগ, লালবাগ, পিলখানা, হাতিরপুল, এনায়েতগঞ্জ, আজিমপুর নামগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো ! আসুন, এইসব নামের পিছনের ঐতিহাসিক কারণগুলি জেনে নেই।

১৮৮৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ঢাকায় একটি অভিজাত এলাকা গড়ার পরিকল্পনা করেন। তখন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. অয়্যার, পৌরসভা তাঁর সম্মানে রাস্তাটির নাম দেন অয়্যার স্ট্রিট, পরে পুরা এলাকারই নাম হয় অয়্যার। লোকমুখে নামটি পরিবর্তিত হয়ে ওয়ারীতে রূপান্তরিত হয়।

ঢাকার পুরানো এলাকার মধ্যে আজিমপুর অন্যতম। কারো কারো মতে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছেলে শাহজাদা আজীমের নামানুসারে এই নামটি রাখা হয়। সেই সময় এই এলাকাটি অভিজাত শ্রেণীর বসবাসের জন্য গড়ে তোলা হয়। উনিশশো পঞ্চাশের দশকে এটিকে সরকারী কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা হিসাবে গড়ে তোলা হয়। ঐতিহাসিক লালবাগ দূর্গের নামেই রাস্তাটির নাম লালবাগ রোড। এই রোডটির আশেপাশে রয়েছে—ভাট মসজিদ এলাকা, আতসখানা, আমলিগোলা, শেখ সাহেব বাজার,গঙ্গারাম বাজার, আজিমপুর, ডুরি আঙ্গুল লেন।

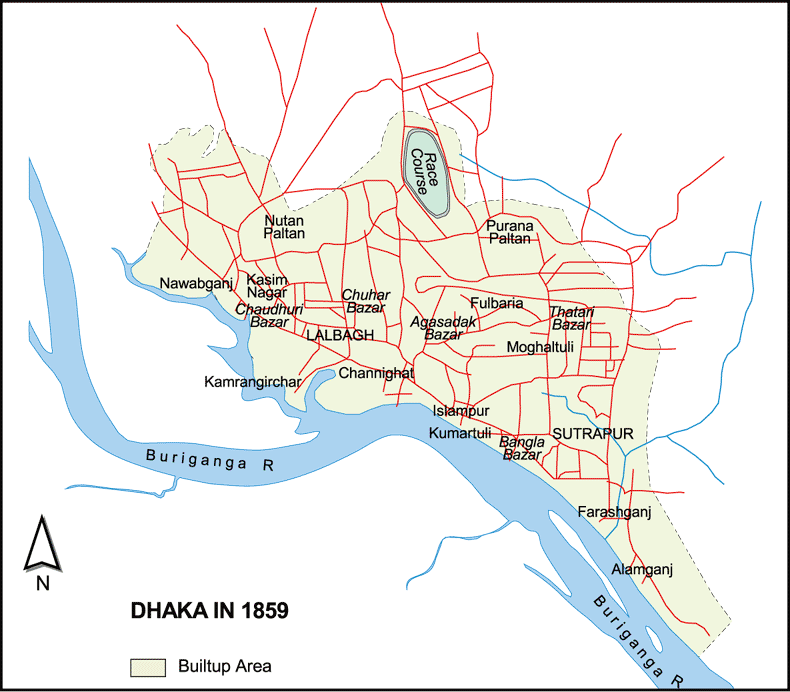

ব্রিটিশ শাসনামলের পুরান ঢাকার মানচিত্র

১৬৭৮ থেকে ১৬৭৯ সাল পর্যন্ত নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময় শাহজাদা মোহাম্মদ আজীম বাংলার সুবেদার নায়েব নিযুক্ত হন।তাঁর আমলে লালবাগ দূর্গ নির্মান করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিলো তাঁর কোন এক পূত্রকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় নায়েব নাজিম নিযুক্ত করবেন।এই বাসনা নিয়েই তিনি এই কেল্লা নির্মান করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে পীলখানা এলাকাটি নির্মিত হয়।এখানে সরকারী হাতি রাখা হতো, তাছাড়াও বহু জমিদার ভাড়া প্রদান করেও এখানে তাঁদের হাতি রাখতেন। পীলখানায় যে সব হাতি থাকতো, তাদের গোসলের জন্য নবাবগঞ্জ এলাকায় একটি ঘাট তৈরি করা হয়। সেটাকে বলা হতো ‘হাতির ঘাট’। বৃটিশ শাসনামলেই পীলখানায় একটি সেনানিবাস তৈরি করা হয়, বর্তমানে যেটি বাংলাদেশ রাইফেল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। পীলখানার পার্শ্ববর্তী এলাকা গনকটুলীর কিছু অংশ চোকদারটুলী নামে পরিচিত ছিলো কারণ এই এলাকাতে চৌকিদারদের বসবাস ছিলো। আর গনকটুলী নামের কারণ সম্ভবতঃ এখানে ভাগ্য গননাকারীদের বসবাস ছিলো।

আমরা হাতিরপুল বলে যে এলাকাটির কথা জানি, সেখানে কিন্তু সত্যি সত্যিই একটা উঁচু পুল ছিলো। সেই পুলের নীচে দিয়ে ছিলো হাতির চলাচল, সেই কারণে পুলটি উঁচু করে তৈরি করা হয়। সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুরের মতে সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে শুল্ক বিভাগের প্রধান খাজা এনায়েতউল্লাহর সদর দফতর যেখানে অবস্থিত ছিলো, সেটাকেই এনায়েতগঞ্জ বলা হয়। অন্যদিকে ঐতিহাসিক রহমান আলী তায়িসের মতে আঠারো’শো শতাব্দীর প্রথম দিকে জালালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েত উল্লাহ্ এখানে একটি বাজার গড়ে তুলেছিলেন, তাই এই এলাকার নাম এনায়েতগঞ্জ। আতসখানা লেন, সেইসময় এই এলাকাটি অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

ঢাকা নবাব বাড়ি প্রবেশদ্বার

মোঘল আমলে এখানে গোলন্দাজ বাহিনীর ঘাঁটি ছিলো।তাছাড়া এখানে ‘অডন্যান্স ফ্যাক্টরী’ বা ‘অস্ত্র নির্মাণ কারখানা’ ছিলো।এই কারখানায় তোপ, গোলা- বারুদ তৈরি হতো। আগুনকে ফরাসী ভাষায় আতস বলা হয়, এখানে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা হতো বলে কোন কোন ঐতিহাসিক এটিকে আতসখানা লেন নামকরণের কারণ হিসাবে বলেছেন।

১৯২৭ সালে আমলিগোলার এলাকার অন্যতম ধনী ব্যাবসায়ী পুস্পরাজ সাহা দলতি বাজার এলাকায় বিদ্যূৎ উন্নয়নের জন্য ঢাকা পৌরসভাকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা দান করেন, এর বিনিময়ে পৌরসভা দলতি বাজারের বিরাট অংশটিকে পুস্পরাজ সাহা লেন নামে আখ্যায়িত করে। দলতি বাজারের অন্য অংশটি পুস্পরাজ সাহার বাবার নামানুসারে জগন্নাথ সাহা রোডের সাথে সংযুক্ত হয়। পরে এই অঞ্চলটি গোয়ালা অধ্যুষিত হয়ে পড়লে তার নাম হয় গোয়ালটুলি। ১৯৩২ সালে নীলাম্বর সাহার ছেলে ২২৫০ টাকার বিনিময়ে পৌরসভার মাধ্যমে তার বাবার নামে নীলাম্বর সাহা রোড নামকরন করেন।আগে এটি ভাগলপুর এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিলো।এর দক্ষিণ অংশটি জেলেপাড়া ও পশ্চিম অংশে রয়েছে কুল্লুর মহল। তার পাশেই মনেশ্বর রোড।

বড় কাটরা, ঢাকা

এরপর রয়েছে কাজীরবাগ ও হাজারিবাগ।মোঘল শাসনামলে এই এলাকাটিতে বাগ বা বাগান ছিলো। ধারনা করা হয়,বাগানটি হাজারি পদবী ধারী কোন ব্যক্তির উদ্দ্যোগে নির্মিত হয়েছিলো, তাই এটিকে হাজারিবাগ বলা হয়। এখানে একটি উঁচু টিলার উপর দুটি কবর আছে, গম্বুজের ভিতরে বাহাদুর শাহের মাজার আর বাইরে সাঈদ শাহের মাজার।এই মাজারটি বট গাছওয়ালা মাজার নামে পরিচিত। অন্যদিকে যে বাগটি কাজী সাহেব স্থাপন করেছিলেন, সেটাকে কাজীরবাগ বলা হয়।

গজমহল ছিলো হাজারিবাগের পশ্চিমে। গজ অর্থ হাতি, এখানে হাতিরা অবাধে বিচরণ করতো তাই এটি গজমহল নামে পরিচিত হয়। বৃটিশ শাসনামলেই পীলখানায় একটি সেনানিবাস তৈরি করা হয়, বর্তমানে যেটি বাংলাদেশ রাইফেল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। পীলখানায় অবস্থানরত সৈন্যদের ছেলেরা গজমহলে গিয়ে গরীব, নিরীহ গ্রামবাসীদের ফলমূলের গাছগুলি অকারনে নষ্ট করতো। ভালোভাবে বলে কোন লাভ হতো না। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে, তাদের বকাবকি করে কয়েকজনকে কিছুক্ষণ গাছে বেঁধেও রাখলো। বৃটিশ শাসকদের সেনাবাহিনী নির্মমভাবে এর প্রতিশোধ নিলো।পীলখানার গুর্খা সৈন্যদলের অনেকেই গভীর রাতে তাদের উপর বেয়নট ভুজালি নিয়ে অতর্কিতে আক্রমন করে, নির্মমভাবে তাদের উপর বেয়নেট চার্জ করে এবং ভুজালির আঘাতে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে। তখন গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার্থে নালা, ডোবায় আত্মগোপন করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করলো। অনেকে গভীর জঙ্গলে গিয়েও আত্মগোপন করলো। সেই রাতে আহত নর-নারী, শিশুদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো। পরে এই ঘটনার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকার হয়নি। এখানে মস্তান আদি মিয়ার মাজার রয়েছে।

আরেকটি মহল্লা ছিলো যার নাম কুলাল মহল। কুল্লু নামে কোন এক জমিদারের অধীনে এই অঞ্চলটি ছিলো তাই এটিকে কুল্লুর মহল বা কুলাল মহল নামে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া অনেকেই অনুমান করে বলেন, এখানে কুলু সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস ছিলো, যারা তেলের ঘানি ঘুরিয়ে সরিষা থেকে তেল উৎপাদন করতো, সে কারণেই এলাকাটি কুল্লুর মহল নামে পরিচিত। মোঘল আমলে নবাবগঞ্জ এলাকায় নবাব পরিবার, আমীর ওমরাহ্, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাস ছিলো। সেই নবাব বংশের কোন একজন এখানে একটি বাজার বা গঞ্জ স্থাপন করেন, তাই এই এলাকাটিকে নবাবগঞ্জ বলা হয়। আজও এখানে একটি বাজার রয়েছে। নবাবগঞ্জের রোডের কাছে তেলিপাড়া, এই এলাকার মানুষও ঘানি দিয়ে তেল উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতো। হোসেনউদ্দিন খাঁ লেন এলাকাটি নবাবগঞ্জেরই একটি অংশ।এখানেই তাঁর বাসভবন ছিলো এবং এর আশেপাশে যে বাগিচা ছিলো সেটি বাগে হোসেনউদ্দিন নামে পরিচিত ছিলো। পরে সেটি নবাব বাগিচা নামে পরিচিত হয়।তিনি ঢাকার ডেপুটি নায়েব নাজিম ছিলেন। তিনি ন্যায় ও নীতির সাথে দীর্ঘ বারো বছর শাসনকাজ পরিচালনা করেন।

১৮১৪ সালে চার্লস ডয়েলি কর্তৃক অঙ্কিত তাঁতিবাজারের একটি সেতু

নবাব বাগিচার দক্ষিনে নদীর ওপারের এলাকাটি আগে চাঁদ খাঁ নামে পরিচিত ছিলো, পরে সেটি কামরাঙ্গীর চর নামে পরিচিত। কথিত আছে — অনেকদিন আগে এই এলাকায় কামরাঙ্গী নামে একটি সুন্দরী মেয়ে বাস করতো, একদিন নৌকা ডুবিতে তার মৃত্যু হয়। এই সংবাদে তার প্রেমিক তার নাম ধরে চিৎকার করতে করতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই সময় থেকে চরটি কামরাঙ্গীর চর হিসাবে পরিচিত।

তখন বুড়িগঙ্গা লালবাগ দূর্গের পাশ দিয়ে বয়ে যেতো। ১৮৫৯ সালের মানচিত্রে নদীটিকে লালবাগ দূর্গের পাশেই দেখানো হয়েছে। পরে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে এখানে একটি চর পড়ে। এই চরের একাংশে মানুষের বসতি গড়ে উঠে। চরটি ‘লালবাগ চর’ নামে পরিচিতি পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে চরের অন্য অংশে ঢাকা পৌরসভা শবদাহ করার জন্য একটি শ্মশান ঘাট নির্মান করে এবং শব নেয়ার সুবিধার্থে একটি রাস্তাও তৈরি করেন। এই রাস্তাটির নাম ‘বার্নিং- ঘাট রোড”। ১৯১৭ সালে এই রাস্তায় বিদ্যূৎ সংযোগের জন্য ১৬০০ টাকা দানের কারনে পৌরসভা রাস্তাটির নাম বদলে ‘রাজ নারায়ণ ধর রোড’ রাখে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কাজী রিয়াজউদ্দিন ঢাকা পৌরসভার সদস্য ছিলেন।১৮৯২-৯৩ সালে রাহাট মোড় রোডের নাম পাল্টে তার নামে রাখা হয়। ১৯৩৬ সালে জনসাধারণের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ফুলবাড়িয়া রোডটির নাম বদলে পৌরসভা তার ভাইয়ের না রোডটির নাম কাজী আলাউদ্দীন রোড রাখে।

চার্লস ডয়লির তৈরি লালবাগ কেল্লার পেইন্টিং ১৮১৪

এবার ‘জিন্দাবাহার লেন’ (জিন্দোবায়োর কা গলি) দিয়ে লেখাটা শেষ করবো—- ইসলামপুর রোডে যে মোকবারা রয়েছে সেখানে এক মস্তানের আস্তানা ছিলো, তিনি এসেছিলেন বহির্বাংলা থেকে।তার বায়োর নামে একটি কুকুর ছিলো, কুকুরটিকে তিনি খুব আদর করতেন। লোকজন সব সময় তাকে ঘিরে থাকতো। একদিন তিনি বলে উঠলেন ‘ তোমাদের জ্বালাতনে আর পারি না’ বলে তিনি ‘ ইল্লাল্লাহ্’ বলে হাঁক দিয়ে সবার সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেলেন। এরপর কুকুরটি আস্তানায় ফিরে এসে মনিবকে না পেয়ে সেও মনিবের মতো চোখের সামনে উধাও হলো। উপস্থিত ভক্তেরা হতবাক ! এরপর আর কোনদিনই তাদের দেখা যায়নি। সবাই মস্তানকে জিন্দাপীর মনে করতে লাগতো।গলির মোকবারার পিছনের গলিপথটি ‘জিন্দাবায়োর কা গলি’ নামে আখ্যায়িত করা হলো। আরেকটা সূত্র বলে— মস্তান শিষ্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় মৃত্যুর খানিকটা আগে তাকে জীবন্ত কবর দেয়ার আদেশ দিলে শিষ্যরা তাকে জীবন্ত কবর দেয়।এই কারনে তাকে জিন্দাপীর বলা হয়।

এই জিন্দাপীরের নামানুসারে ‘জিন্দাবাহার লেন’ নামটি রাখা হয়েছে।

ইতিহাসে ঢাকার উত্থান-পতন ঘটলেও ঢাকা নগরী সব সময়ই জমজমাট, কখনও পরিত্যক্ত হয়নি। ঢাকাইয়া সমাজে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভাষা ভিত্তিক ক্ষেত্রে দুই অংশে বিভক্ত ছিলো।এক অংশ ছিলো আঞ্চলিক বাংলাভাষী এবং অন্য অংশ হিন্দি ভাষা চর্চাকরী ‘সোব্বাস’ ঢাকাইয়া।

এটা নিয়ে আরেকদিন আসবো….

তথ্যঋণ

কিংবদন্তির ঢাকা, নাজির হোসেন।