সভ্যতার উন্মেষে কৃষির ভূমিকা প্রধান। আর কৃষির বিস্তারে লাঙলের ভূমিকা প্রধানতম। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ কথা বাংলা অঞ্চলেও সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, নিকট অতীত পর্যন্ত কৃষি ছিল মানুষের সার্বিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ভূমি-কর্ষণ যন্ত্র হিসাবে লাঙলের আবিষ্কার এবং লাঙলের সংযুক্ত প্রযুক্তিগত বিবর্তনের ইতিহাস বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে লাঙল কৃষি-অর্থনীতির পশ্চাৎপদতার সমার্থক হিসাবে চিহ্নিত হলেও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং সে সূত্রে সমাজের ওপর অভিঘাতের দৃষ্টিকোণ থেকে লাঙল-পূর্ব কৃষির বদলে লাঙল-কৃষির প্রবর্তন বর্তমান পশুনির্ভর কৃষির বদলে ট্রাক্টর-চালিত কৃষির প্রবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল। এক কথায়, মানবসভ্যতার ইতিহাসে লাঙল-পূর্ব কৃষি থেকে লাঙলনির্ভর কৃষিতে উত্তরণ একটা মৌলিক ঘটনা ছিল। সাহিত্য ও ভৌত প্রতœনিদর্শন সূত্রে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলে সে লাঙলের উপস্থিতির তথ্য জানা যায়। জ্ঞাত তথ্যমতে লাঙলের এর চেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে লাঙল বা লাঙল-কৃষির আরো অতীতের ইতিহাস অন্বেষণ করা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাংলা শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক (etymologycal) তথ্য ও শব্দসমূহের সামাজিক ব্যাখ্যা বিশেষ সাহায্য করতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে লাঙল, হাল, ঈষ, চুডা, ফাল, পাশি ও দসি শব্দসমূহের পুরাতত্ত্ব (etymology) ও সামাজিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, লাঙল-কৃষির সাথে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। বাংলা ভাষায় প্রচলিত এসব শব্দের অধিকাংশই হয় অস্ট্রিক, নয়ত দ্রাবিড় উৎসজাত। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে জ্ঞাত তথ্যমতে বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রাচীনতম।

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায় প্রথম লাঙলের আবির্ভাব ঘটে। ভারত-উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে সিন্ধু সভ্যতায় ও বৈদিক সাহিত্যে লাঙলের উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের গান্ধারা রিলিফ ভাস্কর্যেও লাঙলের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । ঐতিহাসিক M S Randhawa বিশ শতকের হিমাচল প্রদেশের লাঙলের সাথে গান্ধারা লাঙলের সাদৃশ্য পেয়েছেন। তিনি অনুরূপ মিল পেয়েছেন আঠারো শতকের জাভার প্রত্ননিদর্শনে রচিত দৃশ্যেও। গান্ধারা, হিমাচল ও জাভার লাঙলের সাথে বাংলার অঞ্চলের বাংলাদেশ অংশের সিলেট জেলার বর্তমান লাঙলের সাথে খুব একটা পার্থক্য নাই। মিশরীয় প্রাচীন চিত্রকলাতেও লাঙলের মৌলিক আকৃতি একই রূপ। বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির আলোচনায় জানা গেছে বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলের কৃষি সম্পূর্ণরূপে সনাতন কৃষি-যন্ত্র ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। আর ভূমি-কর্ষণের সনাতন পদ্ধতির প্রধান যন্ত্র হলো লাঙল; তবে বাংলা অঞ্চলের কৃষির সূচনা লগ্ন থেকেই বর্তমান আকৃতির লাঙল, ভূমি-কর্ষণ যন্ত্র হিসাবে ব্যহৃত হয় নি- এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। আদিতে সম্ভবত খুন্তি ধরনের লাঠি বা কাঠি জমি খোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। সে কৃষি ছিল জুম কৃষি। এ প্রসঙ্গে ড. অতুল সুর ভূমি-কর্ষণ হাতিয়ার আবিষ্কারের যৌক্তিক এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন আদিম সমাজের মেয়েরা শস্য উৎপাদনের উদ্ভাবক। যেহেতু মেয়েরা সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া জানতো এবং প্রকৃতির শস্য জন্মানো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ ষষ্ঠি দিয়ে ভূমি-কর্ষণ করতে থাকে। এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে; এক. এটা সর্বজন বিদিত যে লাঙলের প্রাথমিক আকৃতি ছিল, কিলক আকার- তাই ঐ সময়ের কৃষিকে খুন্তি-কৃষি বলা হয়। জুম কৃষির ভূমি-কর্ষণ হাতিয়ার এখনও আকারে অটুট। দুই. প্রায় সকল ধর্মে সন্তান জন্মদান বিষয়ে মেয়েদেরকে ‘ক্ষেত্র’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই লিঙ্গ ও লাঙ্গল -এর মধ্যে সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই বলা যায় ক্রমান্বয়ে পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে যুগ যুগ ধরে ব্যবহারিক উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে লাঙল নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে।

প্রাচীন মিশরে লাঙল

সাহিত্যে লাঙল: নিকট অতীতের মত প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার প্রায় সকল লেখকের রচনায় সমসাময়িক কৃষির চিত্র ফুটে উঠেছে। এদের মধ্যে পনেরো ও ষোলো শতকের সন্ধিক্ষণের কবি মালাধর বসু তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, ‘লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি’, ষোলো শতকের কবি ‘কবিকঙ্কন’ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৫৪০-১৬০০ খ্রি.) সরাসরি লাঙলের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও ‘কেহ চাষী কেহ ঘন’র কথা লিখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন ‘কামার পাতিয়া শাল কোড়ালী কোদালী ফাল/ গড়ে টাঙ্গী যমধার শেল ॥’ সমসাময়িক আর এক কবি বৃন্দাবন দাস লিখেছেন ‘হস্তে হল মূষল দেখিলা নিত্যানন্দ’। সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশ কাব্যে লিখছেন (১৫৮২-১৫৮২)- বৃষ সঙ্গে লাঙ্গল যুয়াল আনি দিল।/ ঈষ কুঁটি লাঙল যে তাতে শোভে ফাল। তার আগে বড়ু চণ্ডীদাস ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন ‘মেদনি যোড়িল হালে’। এ ছাড়াও বাঙালী কবি কৃত্তিবাস ওঝা (আনুমানিক ১৩৮১-১৪৬১ খ্রি.) অনুদিত রামায়ণ-এর আদিকাণ্ডতে ‘জনক ঋষির ক্ষেত্রে লক্ষীর জন্ম’ উপাখ্যানের নিম্নোদ্ধৃত অংশ এ স্থলে স্মরণযোগ্য:

শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন্

আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম ॥

যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।

সেখানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন ॥

তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।

পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি ॥

স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা যজ্ঞভূমি চষে।

উর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে ॥

তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।

হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইল স্খলিত ॥

দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুমতী।

ঋষিবীর্য্য পড়িলে হইল গর্ভবতী ॥

ডিম্বরূপে ভূমি-মধ্যে বহুকাল ছিল।

লাঙ্গল করিতে ভাসি শিরালে উঠিল ॥

ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।

কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥

তারও আগে রচিত শূন্যপুরাণ কাব্য গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা অধিক কৃষি-প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। শূণ্যপুরাণ গ্রন্থের ‘অথ চাস’ অধ্যায়ে ধান চাষের প্রস্তুতির প্রয়োজনে বিভিন্ন কৃষি-উপকরণের নাম পাওয়া যায়। যেমন-

সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার যে ফাল।

আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল ॥ ১৫ ॥

আস জোতি পাস জোতি আঙদর বড় চিন্তা।

দুদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা ॥ ১৬ ॥

সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।

গটা দশ কুআ দিআ সাজাইল মই ॥ ১৭ ॥

তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।

চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি ॥ ১৮ ॥

মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।

জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল ॥ ১৯ ॥

ভূমে চাস দিয়া পরভু ভূম কৈল তথা।

বীচ ভোজ নাহি দুগ্গা বল তার কথা ॥ ২০ ॥

পাব্বতী বোলেন পরভু না চসিব চাস।

যেআনে বসিলেন পরভ ছাড়িয়া নিসাস ॥ ২১ ॥

খনার বচনসমূহ কার্যত কৃষি-কেন্দ্রিক। এর মধ্যে কতকগুলোতে সরাসরি লাঙল বা হাল ও চাষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন:

খনা বলে হাল নিয়ে

মাঠে যবে করিবে গমন।

আগে দেখ চাষীভাই, যেন হয় শুভক্ষণ ॥

মাঠে গিয়ে আগে করো দিক নিরূপণ।

পূর্বদিক হতে হল করহ চালন ॥

পূর্ণিমায় অমায় যে ধরে হাল।

তার দুঃখ সর্বকাল ॥

তার বলদের হয় বাদ।

ঘরে তার না থাকে ভাত ॥

খনা বলে আমার বাণী।

যে চষে তার হবে হানি ॥

বলদ থাকতে করে না চাষ, তার দুঃখ বারোমাস।

ষোলো চাষে মূলা, তার আধা তুলা।

তার আধা ধান, বিনা চাষে পান ॥

শ্রবণে বয় পূবে বায়/ হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়।

ভাদ্র আশ্বিন বহে ঈশান/কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ।

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়/ সেই বৎসর বর্ষা হয়।

ভাদুরে মেঘে পূবে যায়/ সেদিন বৃষ্টি কে ঘোচায় ॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগের উপর্যুক্ত সাহিত্যিক সূত্রের আলোচনায় সরাসরি লাঙলের আকৃতি কেমন ছিল তা জানা না গেলেও স্বাভাবিক বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হয় বর্তমানে প্রচলিত লাঙলের সাথে সে লাঙলের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। যেমন, ঋষি পরাশর (আনুমানিক ৬ষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দী) রচিত কৃষি পরাশর-এ লাঙলের প্রধান প্রধান অংশসমূহের নাম ও আকার আকৃতির উল্লিখিত হয়েছে। যা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তথ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া বাংলা অঞ্চলের লাঙলের প্রাচীনত্ব প্রমাণে ভৌত-প্রতœ নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের অষ্টম শতাব্দীর পোড়ামাটির ফলকে ‘লাঙল কাঁধে কৃষক’-এর প্রতিকৃতি রচিত হয়েছে।সমসাময়িক কালের প্রত্নস্থল কুমিল্লার রাণীর বাংলো ঢিবি থেকে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের উৎখনন থেকে লাঙল দ্বারা ভূমি-কর্ষণের টেরাকোটা আবিষ্কৃত হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট দুটি ষাঁড় জোয়াল কাধে দ্রুত ধাবমান। কৃষক মাথায় কাপড় (বর্তমানে যেমন গামছা বাঁধা হয়) বেঁধে খাটো নিম্নবাস পড়ে লাঙলের হাতল ধরে নিজেও চলমান। এছাড়া সমগ্র বাংলা থেকে প্রাপ্ত আরো কিছু তাম্র-লিপিতেও লাঙলের উল্লেখ রয়েছে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি পরিমাপের মানদ- হিসাবে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ‘হল’। উদাহরণ হিসাবে শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র-পট্টোলী এবং শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্র-পট্টোলীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় লিপিতে ভূমি-পরিমাপের মান হচ্ছে ‘হল’ বা ‘হালা’।বরেন্দ্র অঞ্চলে নিকট অতীতেও ‘মোর তিন হাল জমি আছে’ বলে উল্লিখিত হতো। এসব প্রমাণের মাধ্যমে লাঙলের প্রাচীনত্ব সর্ব-অতীত পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রমাণিত হয়। জ্ঞাত তথ্যমতে লাঙলের এর চেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে লাঙল বা লাঙল সংস্কৃতির আরো অতীতের ইতিহাস অন্বেষণ করা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাংলা শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ও তাদের সামাজিক ব্যাখ্যা বিশেষ সাহায্য করতে পারে। যেমন:

ছাঁচবোর্ডের লাঙ্গল;

লাঙল: বাংলা ভাষার অভিধানে সংস্কৃত ‘লঙ্গ’ থেকে লাঙল শব্দের উৎপত্তি দেখানো হয়েছে। তবে লাঙল শব্দটির প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য যাচাই করে J. Przyluski তাঁর Non-Aryan Loans in Indo-Aryan প্রবন্ধে বলেছেন- শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-আর্য ভাষাভুক্ত নয়। বরং তিনি বিভিন্ন ভাষ্য আলোচনা করে নিশ্চিত করেছেন যে লাঙল শব্দটি অস্ট্রিকভাষীদের ভাষা হতে গৃহীত হয়েছে। J. Przyluski তাঁর প্রবন্ধে লাঙল শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আরো বলেছেন শব্দটি প্রাথমিক যুগেই বৈদিকভাষায় গৃহীত হয়েছিল এবং তা আর্য-পূর্ব মানুষের ভাষা থেকে। যারা এখনও লিঙ্গাকৃতির খুন্তির সাহায্যে ভূমি-কর্ষণ করে থাকে। লিঙ্গ ও লাঙল শব্দ একই ধাতু থেকে আগত। লাঙল কম্বোডিয়ার খ্মের ভাষায় nongkl (នង្គ័ល), গুজরাটিতে Haḷa (હળ), Nāgali (నాగలి), মারাঠি Nāṅgara (नांगर), চীনা ভাষায় Lí (犁), সিংহলী ভাষায় nagaulaṭa (නගුලට), নেপালিতে হলো, রাজবংশী ভাষায় নাঙোল, বোড়ো ভাষায় নাংগল্, রাভা ভাষায় লাংগন্, গারো ভাষায় নাঙল, ধিমল্ ভাষায় হালে, সাঁওতালি ভাষায় নাহেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তামিল ভাষায় নাঞ্চিল, ঞঞ্চিল; কন্নড় ভাষায় নেগল, টুলু ভাষায় নায়েরু, তোদা ভাষায় নেখেল, কুকি ভাষায় নানগেলি, গোণ্ডী ভাষায় নানগেল, নইকি ভাষায় নাঙ্গর, পেঙ্গো ভাষায় নাঙ্গেল লাঙলের সমার্থক হিসাবে গৃহীত। এসব ভাষার প্রায় সবগুলোই অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন ভাষা-গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত।

প্রাচীন সুমেরিয়ান ব্রোঞ্জ এর ভাস্কর্যে লাঙ্গল

হাল বা হল: লাঙলের অন্য প্রতিশব্দ হলো হাল বা হল আর তাই বাংলা ভাষায় হলকর্ম, হলভৃতি, হলভূতি, হালদেওয়া, হালবাওয়া, হলচালন, হলচালনা, হলদ-, হলধর, হলী, হলাগ্র, হল্য, হালিক, হালিয়া, হলকর্ষণ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। হিন্দু পৌরাণিক দেবতা বলরামের অস্ত্র হলো হল। এজন্য তাঁর অপর নাম হলধর বা হলায়ুধ। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ বলা হয়েছে হাল ও হল সংস্কৃত হল্ উৎসজাত। তবে দেশী বাংলা শব্দের অভিধান-এ উভয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ক্ষুদিরাম দাশের মতে নৌকা চালনার মৌল যন্ত্র হাল শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর সাঁওতালি ভাষা থেকে অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় গৃহীত হয়েছে। নৌকার হাল ধরা, সংসারের হাল ধরা এবং ভূমি-কর্ষণে হাল ধরার যে মর্মার্থ তাতে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আবার ‘আছে গরু না বয় হাল,/ তার দুঃখ চিরকাল।’- এখানেও হাল লাঙল অর্থে অস্ট্রিক শব্দজাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

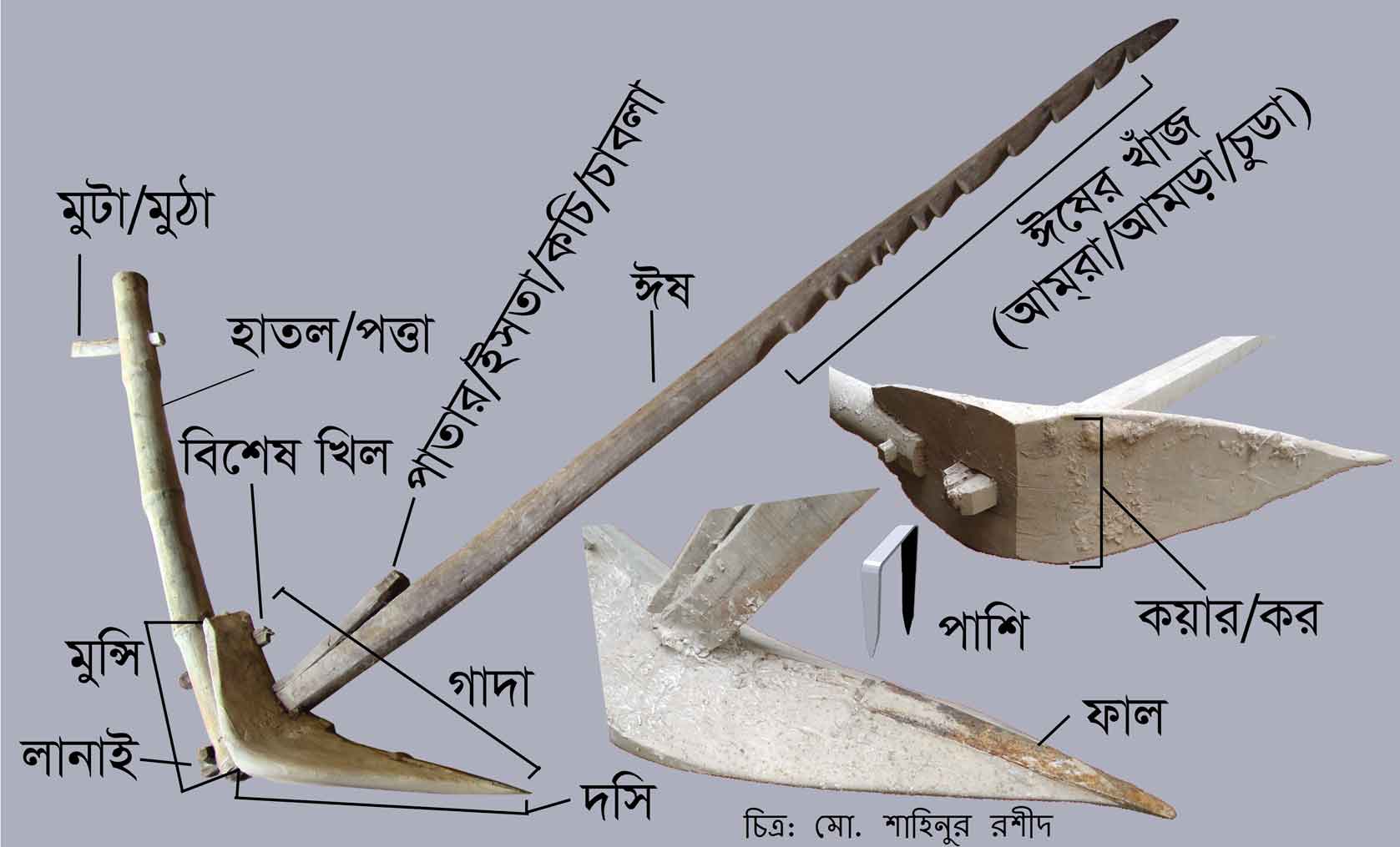

লাঙল এবং হাল বা হল শব্দের ভাষা-তাত্ত্বিক এসব তথ্য এবং আর্যপূর্ব ভারতীয় ভাষার অধিকাংশ উত্তরসূরী ভাষায় শব্দটির ব্যাপক উপস্থিতির ভিত্তিতে ‘লাঙল’ শব্দ বা শব্দমূল আর্যপূর্ব ভাষা অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছেÑ এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। তবে এ প্রমাণের মধ্য দিয়ে আর্যপূর্ব সংস্কৃতির সাথে লাঙলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও লাঙলের আকৃতি কেমন ছিল তা জানা যায় না। লাঠি বা লিঙ্গাকৃতির খুন্তিকে তখন যে লাঙল নামে পরিচিত করা হতো না তাও নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাই এমন কিছু শব্দের প্রত্ন-তাত্ত্বিক তথ্য প্রয়োজন যা লাঠি বা লিঙ্গাকৃতির ভূমি-কর্ষণ যন্ত্রের সাথে চিরায়িত প্রতীক আকৃতির লাঙলের পার্থক্য সহজেই অনুমেয় হয়। তেমনি কয়েকটি শব্দ হলো: ঈষ, চুডা, ফাল, পাশি, গাদা অন্যতম।

ঈষ: লাঙলের মূলকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ঈষ, যা কোনভাবেই খুন্তি-কৃষির ভূমি-কর্ষণ যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। বরং খুন্তি আকৃতির ভূমি-কর্ষণ যন্ত্রে যখনই ঈষ সংযুক্ত হয়েছে কার্যত তখনই লাঙলের আদি আকৃতির উদ্ভব হয়েছে। ঈষ মূলত বাঁশ বা কাঠের একটি দণ্ড, যা লাঙলের মূল কাঠামোর (গাদা) সাথে সংযুক্ত থাকে এবং মূল কাঠামোকে টানার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর একদিক অপেক্ষাকৃত সরু। সরু দিকে কয়েকটি খাঁজ থাকে। বাংলা অভিধানে ঈষ শব্দটি সংস্কৃত ইষা থেকে এসেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তবে মনে হয় শব্দটি অস্ট্রিক-মু-ণ্ডারি ভাষাগোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে প্রবেশ করেছে। কেননা সাঁওতালি ইসি শব্দের অর্থ হলদণ্ড।

চুডা: ঈষের খাঁজ রাজশাহী, রংপুর ও নওগাঁয় আমরা বা আমড়া, চট্টগ্রামে চুডা নামে পরিচিত। খাঁজসমূহ নিম্ন ও কেন্দ্রমূখী। ঈষের খাঁজ প্রসঙ্গে ১৫ ও ১৬ শতকের সন্ধিক্ষণের কবি মালাধর বসু লিখেছেন- ‘লাঙ্গলে ইস জেন দন্ত সারি সারি’। সম্ভবত চুডা শব্দটি চুড়ার পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপ। মন্দিরের উপরের গোলাকার গাঁথুনি, মাথার উপরের কেশগুচ্ছের গোলাকার বন্ধন, মাথায় পরিধান- যোগ্য অলংকার প্রভৃতি অর্থে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীতে চুড়া ব্যবহৃত হয় ; বাংলা ভাষাতেও শব্দটি একই অর্থে প্রচলিত। ঈষের যে খাঁজ চট্টগ্রামে চুডা নামে পরিচিত তাও ঈষের শীর্ষদেশে অবস্থান করে এবং অলংকার স্বরূপ।

ফাল ও পাশি: লাঙলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ফাল। লাঙলে ফালের সংযোগ সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। ফাল লাঙলের একমাত্র লৌহ নির্মিত উপাদান। লাঙলের তীক্ষè অংশের (দসি) উপরিভাগে ফালের সমায়তনের গর্ত করে তদস্থলে ফাল সংযুক্ত করা হয়। ফালের এ সংযুক্তি মজবুত করতে উল্টো ‘U’ একটি কাঁটা ব্যবহৃত হয়। এটিও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে পরিচিত। নওগাঁয় এটি পাশি নামে পরিচিত। একই অর্থে পাশী শব্দ ব্যবহার করেছেন আঠারো শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর ‘শিবসংকীর্তন’-এ (পাঁচমোণে পাশী করি আশীমোণে ফাল)। ‘শিবসংকীর্তন’- এ দেখা যায় শিব তার স্ত্রী গৌরীর পরামর্শে চাষি হন এবং নিজের ত্রিশূলের মাথা কেটে লাঙলের ফলা তৈরি করান। লাঙলের ফাল কবে প্রথম সংযোজিত হয়েছিল তা সঠিক করে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে লোহার ফালওয়ালা লাঙল ভূমি ও ভূমির প্রাণীদের আহত করে। সাধারণভাবে বেদের পর মুনুস্মৃতির আবির্ভাব হয় বলে মনে করা হয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ২য় শতকের মধ্যে মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল। এ তথ্য থেকে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যায় যে লাঙলে লোহার ফাল সংযোজনের ইতিহাস প্রায় দুহাজার বছরের পুরানো। এ দীর্ঘ সময়ে সমগ্র ভারতে তো বটেই বাংলা অঞ্চলেও বিভিন্ন আকার-আকৃতির লোহার ফাল ব্যবহৃত হয়েছে- এতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন, ষোলো শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনু. ১৫৪০-১৬০০) রচনায় ফাল তৈরি চিত্র ফুটে উঠেছে, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। নিকট অতীতেও (এখনও যে সব অঞ্চলে লাঙলের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে, তার পর্যবেক্ষণ সে সত্যতা নিশ্চিত করে) বিভিন্ন অঞ্চলে নানান আকার-আকৃতি ফাল ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে (১৯০১ খ্রি.) Nitya Gopal Mukerji তাঁর Handbook of Indian Agriculture গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ফাল সংযোজিত লাঙলের কার্যক্ষমতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বাংলার লাঙলের ভূমি-কর্ষণের গভীরতা তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি। বাংলা অভিধানে ফাল শব্দের ব্যুৎপত্তি হিসাবে সংস্কৃত ফাল্ কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে সত্যনারায়ণ দাশ তাঁর ‘বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ (ব্যুৎপত্তিকোষ)’-এ উল্লেখ করেছেন দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর তামিল, মলয়ালম, কন্নড় ও গোণ্ডী শব্দ পল; তেলুগু, কুই ও মালতো শব্দ পলু এবং কুরুখ শব্দ পল্ল ফালের সমার্থক শব্দ। তাই মনে হয় সংস্কৃত ফাল্ সংস্কৃত-পূর্ব ভারত-উপমহাদেশে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষা থেকে আত্মস্থ করেছে। পাসি শব্দটি প্রমিত বাংলায় গৃহীত হয়নি। তবে বাংলা একাডেমির অঞ্চলিক ভাষার অভিধানে গৃহীত হয়েছে কিন্তু শব্দটিকে সংস্কৃত পার্শ্ব থেকে পাশ, পাশ থেকে পাশি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে পার্শ্ব ও পাশ-এর সাথে ফালের আংটার কী সম্পর্ক বুঝা যায় না। বরং অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি শব্দ পাসি বা ফৗসি-এর সাথে ফালের পাশির সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা বেশি। পাসি বা ফৗসি-এর অর্থ ফাঁস এবং দড়ির একজাতীয় বাঁধন। উল্লেখ্য পাশি ফালকে লাঙলের সাথে সুদৃঢ় করে সংযুক্ত রাখে। একই ভাবে ব্যবহারিক বাংলায় ব্যাপক ব্যবহৃত ‘খাটের পাশি’ও খাটের দুই অংশকে সংযুক্ত রাখে।

গাদা: লাঙলের মূল কাঠামোর প্রধান অংশ মূলত ত্রিভূজাকার একটি কাঠ, যা প্রায় সময় গাদা নামে অভিহিত হয়। এর ভূ-সমান্তরাল অংশটি দসি এবং প্রায় উলম্ব অংশটি মুন্সি নামে পরিচিত। দসির নিচের অংশ সমান্তরাল ও উর্ধ্বাংশ পিড়ামিডাকার। লাঙল ছোট বড় হওয়া নির্ভর করে দসির কয়া বা কয়ার বা কর -এর উপর। যে দসির কয়ার যত বড় লাঙল তত বড় হয়। প্রমিত বাংলায় গাদা যখন ঠাসা, চাপাচাপি করে ভরা, রাশি, স্তূপ, ভিড়, ভার, বোঝা, রাশি রাশি, সুপ্রচুর অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন দেশীয় শব্দ গাদ থেকে (গাদ+আ) গাদার জন্ম- এমন তথ্য বাংলা একাডেমির অভিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। শব্দটি যে দেশীয় তাঁর আর একটি প্রমাণ অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি গৗদি শব্দের অর্থ গদি বা বসার জন্য প্রস্তুত তুলো-ভর্তি নরম বিছানা। লাঙলের যে অংশ গাদা নামে পরিচিত তাও মাটিতে উপবিষ্ট থাকে; সে অর্থে লাঙলের মূলকাঠামো গাদা নামে পরিচিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ঈষ, চুডা, গাদা, ফাল ও পাশি শব্দসমূহের ইতিহাস লাঙলের মতই প্রাচীন। শব্দগুলোর সাথে আর্যপূর্ব অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তাতে কোন সন্দেহ নাই। এ শব্দগুলো লাঙলের এমন এক একটি অংশের নাম যা লাঙলের বিবর্তনের ইতিহাস অধ্যয়নে সাহায্য করে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে লাঙল অস্ট্রিক শব্দ, সে তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের সিদ্ধান্ত ছিল আর্যগণ কৃষি কাজ জানতো না এবং তারা আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে চাষ-বাস শেখে। কিন্তু অধ্যাপক নজরুল ইসলাম অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, লাঙল শব্দ আর্যপূর্ব হলেও সে শব্দ দ্বারা যে বর্তমানের চিরায়িত আকৃতির লাঙল বুঝাত তার কোন নিশ্চয়তা নাই। যেহেতু লিঙ্গ, লাঙল, লাগ, লিং, লাঠি শব্দসমূহের মূল এক। তাই তাঁর অনুমান (প্রকৃত অর্থে ডি ডি কোসাম্বীর) আর্যপূর্ব যুগে বাংলায় লাঠি আকৃতির খুন্তিজাতীয় ভূমি-কর্ষণ যন্ত্র প্রচলিত ছিল- চিরায়িত আকৃতির লাঙল নয়। এ প্রসঙ্গে আলোচিত পাঁচটি শব্দ- ঈষ, চুডা, গাদা, ফাল ও পাশি’র প্রত্ন-শব্দতাত্ত্বিক তথ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এ পাঁচটি শব্দ সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা সঠিক হিসাবে বিবেচিত হলে অধ্যাপক ইসলামের যৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দূরহ নয়। কেন না লাঙল শব্দের পাশাপাশি ঈষ, চুডা, গাদা, ফাল ও পাশি শব্দের পুরাতাত্ত্বিক তথ্য নিশ্চিত রূপে লাঙলকে খুন্তিজাতীয় ভূমি-কর্ষণ যন্ত্র থেকে পৃথক করে। কারণ খুন্তিজাতীয় হাতিয়ারে কোনমতেই ঈষ এবং সে ঈষে খাঁজ বা চুডা থাকতে পারে না। তেমনিভাবে তার গাদা, ফাল ও পাশিও সংযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এটা খুব যুক্তিযুক্ত যে আর্যপূর্ব যুগেই লাঙল পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং লাঙল কৃষির প্রবর্তক আর্যগণ নয়, অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী।

সূত্র:

আল কোরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২২৩।

দেশী বাংলা শব্দের অভিধান (সংকলন ও সম্পাদানা রবিশঙ্কর মৈত্রী), ঢাকা: অনন্যা, ২০০১।

পৌরাণিক অভিধান (সংকলন সুধীরচন্দ্র সরকার), কলিকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, ‘রাণীর বাংলো ঢিবিতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক’, প্রতœচর্চা–২, ২য় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ঢাকা: প্রতœতত্ত্ব অধিদপ্তর, ২০০৮।

আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা: মুক্তধারা, [প্রকাশকাল উল্লিখিত হয় নি]।

আলি নওয়াজ, খনার বচন: কৃষি ও কৃষ্টি, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৪।

অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা: জ্যোৎস্নালোক, ১৯৯০।

নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যৎ, ঢাকা: প্রথমা, ২০১১।

নাজিমুদ্দিন আহমেদ, মহাস্থান ময়নামতি পাহারপুর, ঢাকা: প্রতœতত্ত্ব অধিদপ্তর, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭।

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান: দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০৯।

বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ: ব্যুৎপত্তিকোষ (সত্যনারায়ণ দাশ), কলিকাতা, ১৯৯৩।

তরাই–ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ (সংকলন ও সম্পাদনা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা, ২০০৬।

মহর্ষি মনু, মনুসংহিতা (সম্পাদনা ও অনুবাদ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কালকেতু উপাখ্যান [চন্ডীমঙ্গলের অংশ বিশেষ] (সম্পাদনা মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা), ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০০।

ওয়াকিল আহমদ, লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি, ঢাকা: গতিধারা, ২০১০।

রামাই পণ্ডিত, শূন্যপুরাণ (চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংকলন নিমাইচন্দ্র পাল), কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

কৃত্তিবাস, রামায়ণ (শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত), কলিকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রা. লি., ১৯৭৭।

খনার কৃষি ও ফল সংক্রান্ত বচন, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ২০১১

সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ‘রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা’, সাহিত্য–পরিষৎ–পত্রিকা, দ্বাদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

সোহরাব উদ্দীন সৌরভ, সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলকে জীববৈচিত্র্য, ঢাকা: ইতিহাস একাডেমি-ঢাকা, ২০০৯।

জাহারাবী রিপন, মধ্যযুগের পাঁচালি নাট্যে বাংলার কৃষি–প্রসঙ্গ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০।

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (তৃতীয় খণ্ড), ভূমিকা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪।

তপতী রানী সরকার, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার: অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩।

তুষার কান্তি পাণ্ডে, চাণক্য শ্লোক ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কলিকাতা: গ্রন্থনা, ২০০২।

“Dhulla Plate of Srichandra”, Epigraphia Indica Vol. XXXIII (1959-60), New Delhi: Archeological Survey of India, 1987.

“The Bhatera Copper-Plate Inscription of Govinda-kesavadeva”, Epigraphia Indica Vol. XIX (1927-28), New Delhi: Archeological Survey of India, 1983.

- Przyluski “Non-Aryan Loans in Indo-Aryan”, Pree-Aryan and Pre-Dravidian in India (Translate into English by P C Bagchy), Calcutta: Calcutta University Press, 1929.

Krsi-Parasara (Edited and Translated by Girija Prasanna Majumdar and Sures Chandra Banerji), Calcutta: The Asiatic Society Calcutta, 1960.

Nitya Gopal Mukerji, Handbook of Indian Agriculture, Calcutta: Thacker, Spink & Co, 1915.