গল্পের শুরুটা বেশ আগে- উনিশ শতকের শেষার্ধের কথা। ১৮৬০ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ‘নীল দর্পণ’। প্রকাশের বছরখানেকের ভেতরে ঢাকাতেই প্রথম মঞ্চস্থ হল এই নাটক। ব্যক্তিগত আয়োজনে শখের নাট্যাভিনয় আগেও ছিল। তবে এ শহরে টিকেট কেটে নিয়মিত নাট্যচর্চার শুরুটা ঐ সময়েই বলা যায়। এঘটনার বছর পাঁচেকের মধ্যেই গড়ে ওঠে ঢাকার প্রথম নাট্যমঞ্চ- পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি। এরপর একে একে গড়ে ওঠে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার, ক্রাউন থিয়েটার সহ বেশ কয়েকটি নাট্যমঞ্চ। এসময়ে নাট্যসাহিত্যেও জোয়ার আসে, স্থানীয় ছাপাখানা থেকে বের হতে থাকে ঢাকার লেখকদের লেখা নানাবিধ নাটক ও প্রহসন। উল্লেখিত নাট্যমঞ্চগুলোতে এসব নাটকের পাশাপাশি কলকাতা থেকে আসা নাট্যদলের নাটকও অভিনীত হতে থাকে। এছাড়া বনেদি পরিবারগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাটকের আয়োজন অব্যাহত রাখে। ঢাকার নবাববাড়ি তো ছিলই, এর পাশাপাশি বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ন রায় ওয়ারির নিজ বাগানবাড়িতে বেতন দিয়ে নাট্যকর্মী রাখতেন। ওয়ারির র্যা ঙ্কিন স্ট্রিট, নবাব স্ট্রিটে গড়ে ওঠে অনেক মঞ্চ যেখানে একের পর এক অভিনীত হয় সীতা, আলমগীর, পতিব্রতা এসব নাটক। এ বাড়িগুলোর একটিতে নাকি সে কালে ঘূর্ণায়মান মঞ্চও ছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে এরকম একটি মঞ্চ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার বাড়িতে এখনো টিকে আছে।

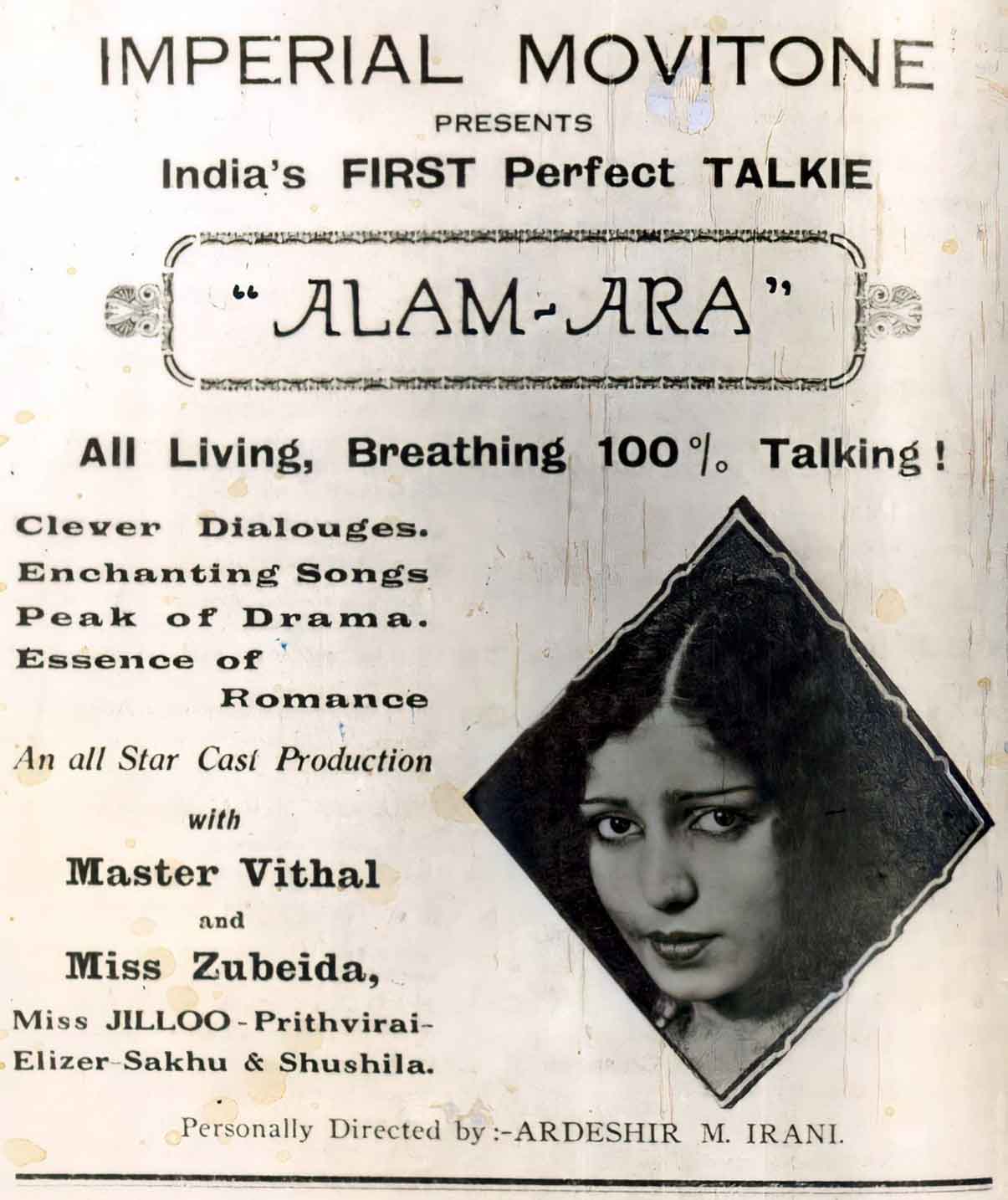

লায়ন সিনেমায় মুক্তি পাওয়া উপমহাদেশের প্রথম সবাক সিনেমা আলম-আরার পোস্টার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরমানিটোলায় যাত্রা শুরু করে ঢাকার প্রথম সিনেমা হল পিকচার হাউজ। সিনেমা তখনো সবাক হয়নি। নির্বাক যুগের ছবিগুলোই চলে পিকচার হাউজে। ১৯২৪ সালে সদরঘাটে তৈরি হয় সিনেমা প্যালেস (পরবর্তীতে রূপমহল) আর ১৯২৭ সালে জন্ম নেয় লায়ন সিনেমা। ডায়মন্ড থিয়েটারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামপুরের আশেক লেনের যে টিনের বাড়িতে এই থিয়েটার যাত্রা শুরু করেছিল, বিশ শতকের শুরুতে সেই বাড়ি কিনে নেন মির্জা আব্দুল কাদের সরদার। কর্মজীবনের প্রথম দিকে কাদের সরদারের ছিল জুতার ব্যবসা, পরে সেই ব্যবসার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। নির্মান ব্যবসার পাশাপাশি তিনি থিয়েটার ব্যবসাতেও নিজের নাম লিখেন। ডায়মন্ড থিয়েটারের নাম পাল্টে রাখেন লায়ন থিয়েটার। প্রথমদিকে এই থিয়েটারে নাটক দেখাতে কলকাতা আর বোম্বে থেকে নাটকের দল আনাতেন তিনি। কিন্তু সিনেমার আগমনে পেশাদারী থিয়েটারের ব্যবসা তখন পড়তির দিকে। কাদের সরদার সিদ্ধান্ত নিলেন থিয়েটার গুটিয়ে নেয়ার, ভাই ফকির মোহাম্মদের শিশুপুত্র হামিদুর রহমানের (পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশাকার) হাত দিয়ে বায়োস্কোপের যন্ত্রপাতি বসানোর মাধ্যমে ১৯২৭ সালে যাত্রা শুরু করল লায়ন সিনেমা।

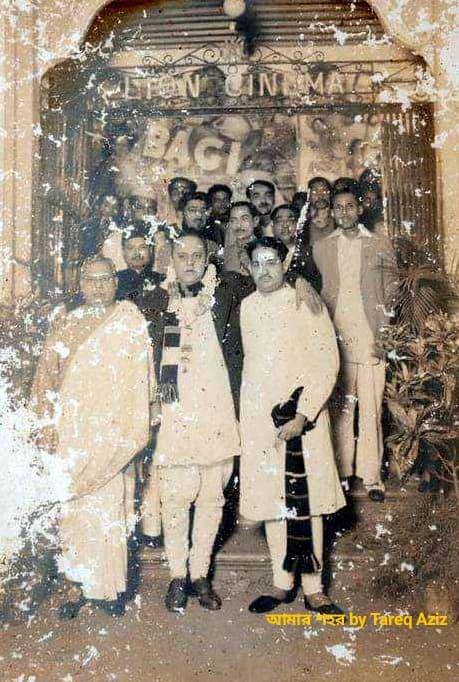

১৯৩৯ সালে লায়নে সিনেমা প্রদর্শনী শেষে তোলা এক দুর্লভ ছবিতে সামনের সারিতে দাঁড়ানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ বাহাদুর এবং মুসলিম হলের প্রভোস্ট মাহমুদ হাসান, পেছনের সারিতে রয়েছেন লায়ন সিনেমার স্বত্বাধিকারী মির্জা আব্দুল কাদের সরদার।

কেমন ছিল লায়ন সিনেমার আদিযুগ? প্রখ্যাত নাট্যকার সাঈদ আহমদের লেখায় আমরা তার উত্তর পাই। ‘জীবনের সাত রং’ বইতে তিনি লিখছেন – “রঙ্গিন সিনারির জায়গায় সাদা সেলুলার পর্দা টাঙানো হল।“ শুরুর দিকে সবই ছিল নির্বাক ছবি। তবে দর্শকের বিনোদনের কথা বিবেচনায় এনে সিনেমা প্রদর্শনটা একেবারে শব্দহীন ছিল না। নির্বাক ছবির সিকোয়েন্সের সাথে মিল রেখে সুর তোলার জন্য স্টেজের দুই পাশে রাখা হল পিয়ানো, হারমোনিয়াম, তবলাসহ নানান বাদ্যযন্ত্র। যেসব যন্ত্রী আগে থিয়েটারে সুর তুলতেন, গান গাইতেন তাদের অনেকে বসে পড়লেন এই বাদ্যযন্ত্রগুলো নিয়ে- সিন বুঝে সুর তুলবার প্রয়োজনে। উত্তেজনাপূর্ণ সিনে তাদের বাদন টেনশন বাড়িয়ে তোলে দর্শকের। নির্বাক যুদ্ধের সিনে তারা তৈরি করেন দামামার শব্দ। আবার করুণ দৃশ্যে প্রয়োজন পড়ে বেহালা, বাঁশি কিংবা ক্ল্যারিওনেটের। মোমবাতির আলো আঁধারিতে স্কোরশিটের পাতা উল্টে পুরো আয়োজনটা পরিচালনা করেন একজন ‘মাস্টার সাহেব’। সিকোয়েন্স অনুযায়ী স্কোর পছন্দ না হলে হলশুদ্ধ দর্শক চেঁচামেচি করে আপত্তি জানায়। ছবির প্রতি সিন শেষে যখন পর্দায় কথাবার্তার কোনো অংশ ফুটে ওঠে (অনেকটা বর্তমানের সাবটাইটেলের মতন) তখন শিক্ষিত দর্শকরা সমস্বরে তা পড়ে চলেন। বাংলায় লেখা থাকলে তো কথাই নেই, পুরো হল গমগম করে। প্রতি রিল শেষে হলের আলো জ্বলে ওঠে। প্রজেক্টর তো মাত্র একটা, রিল বদলাতে সময় নেয়।

১৯৩১ সালে লায়ন সিনেমা পুরোপুরি পাল্টে গেলো। সিনেমা ততদিন সবাক যুগে প্রবেশ করেছে। চাচা কাদের সরদার শিশু সাঈদ আহমদের হাত দিয়ে সবাক যুগের নতুন যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ উদ্বোধন করলেন। আরসিএ প্রজেক্টর এলো। সবকিছু ঠিকঠাক মতন হচ্ছে কিনা তা তদারক করতে বোম্বে থেকে এলেন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। সিনেমা দেখার জন্য সেখানে চালু হল থার্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস আর ফার্স্ট ক্লাস; সোফার ব্যবস্থাও থাকল। সে সময়ে আধুনিক সব সুবিধা নিয়ে চালু হওয়া লায়নে টিকেটের দামও রাখা হল অন্যান্য সিনেমা হলের চেয়ে কম। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত দর্শকের পাশাপাশি কাদের সরদারের দরদালানে যেসব শ্রমিক সারাদিন কাজ করেন দিন শেষে তারাই আট আনা খরচ করে হলে ঢুকে থার্ড ক্লাসের বেঞ্চিতে শুয়ে সিনেমায় ডুব দেন। নতুন করে চালুর বছর অর্থাৎ ১৯৩১ সালেই লায়নে মুক্তি পেল উপমহাদেশের প্রথম সবাক সিনেমা ‘আলম আরা’। শুধু সবাক! সেই সিনেমার পুরোটা জুড়ে সাত সাতটি গান। থার্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস- সব শ্রেণীর দর্শককে মাতিয়ে দিল ‘আলম আরা’র গান। ছবির “দে দে খুদা কে নাম পে” গানটি সিনেমা হলের গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে গেলো রাস্তার ভিক্ষুকদের মুখে মুখে। লায়ন সিনেমায় বোম্বেতে তৈরি ছবির প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে লায়নে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি সিনেমা হল- আলিবাবা আওর চল্লিশ চোর, জুলিয়াস সিজার, প্রাণপ্রেয়সী ইত্যাদি।

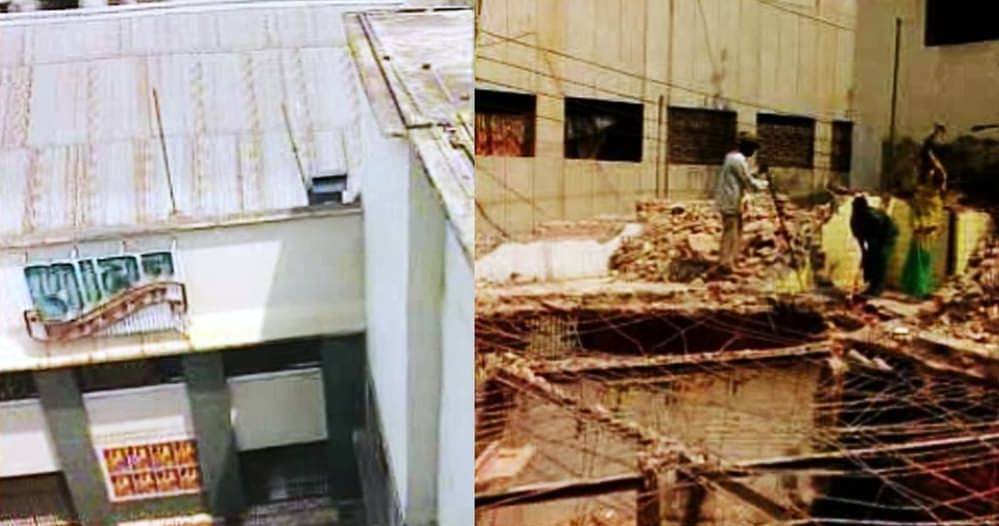

লায়ন সিনেমা ভেঙে ফেলার ছবি (২০০৫, উৎসঃ ঢাকা কেন্দ্র)

প্রায় ৮০ বছর পথচলা শেষে ২০০৫ সালে বন্ধ হয়ে যায় লায়ন সিনেমা। এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক কিছুই বদলেছে, বদলেছে দেশের মানচিত্র, সেই সাথে সিনেমার ধরনও। শুধু বদলায়নি লায়ন সিনেমার রঙিন স্মৃতিটুকু। পথচলতি ঢাকাবাসীরা এখনো লায়ন সিনেমার গলির মুখে দেখতে পায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ‘লায়নে চলিতেছে’। হয়তো হঠাৎই সে গলি থেকে ছুটে বের হয়ে আসবে রঙবেরঙ পোস্টারে সাজানো এক ঘোড়ার গাড়ি। ধুলো ছড়িয়ে আর ব্যান্ড বাজিয়ে সে ছুটে চলবে পুরান ঢাকার অলিগলি থেকে সদর রাস্তা পর্যন্ত; আর মাইকে বেজে চলবে ‘চলিতেছে! লায়নে চলিতেছে!! আর মাত্র এক সপ্তাহ!!!”

সহায়ক সূত্রঃ ১। জীবনের সাত রং – সাঈদ আহমদ, সাহিত্যপ্রকাশ, ২০০৭ ২। ত্রৈমাসিক ঢাকা, মার্চ, ২০০৯ ৩। পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র – অনুপম হায়াৎ, ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ২০০৯।