বুদ্ধদেব শুধু ভারতবর্ষেই নন, সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসকে তিনি বদলে দিয়েছিলেন। তিনি বদলে দিয়েছিলেন মানুষের চিন্তাধারা, ভাবনা ও দর্শনকে। শাক্য রাজপরিবারের রাজপুত্র তিনি। কিন্তু রাজপ্রাসাদে তাঁর মন টিকল না। একদিন রাজত্ব ও কপিলাবস্তুর নগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ খুঁজতে। তারপর বহু বছর কেটে যায়। বছরের পর বছর তপস্যার শেষে একসময় তিনি হয়ে উঠলেন ‘বুদ্ধ’।

এ গল্পটা যতবার বলি, ততবারই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে—কোথায় এই কপিলাবস্তু? বা বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীই বা কোথায়? হ্যাঁ, সেই জায়গাটার খোঁজ পেতে বহু বছর লেগে গিয়েছিল। এ নিয়ে শুরু হয়েছিল যুক্তি, তর্ক, বিতর্ক ও মতপার্থক্য। অবশেষে বিশ শতকের শেষভাগে এসে এই রহস্যের সমাধান হয়। আর সেই সমাধান কিন্তু হয়েছিল এক বাঙালির হাত ধরে। তিনি ছিলেন বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

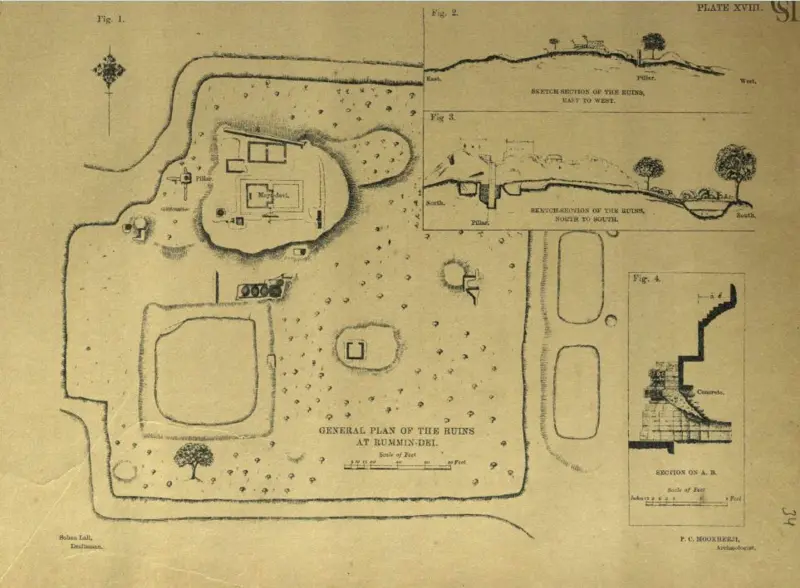

গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান রুম্মিন-দেই বা লুম্বিনীর হাতে আঁকা ম্যাপ © Ministry of Culture, Govt. of India

১৮৭০-এর দশকে গোরক্ষপুরের কাছে বুলিয়া তাল হ্রদের পাশেই প্রাচীন এক শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন আর্চিবল্ড কার্লাইল। তিনি মনে করেছিলেন, এটাই বোধহয় কপিলাবস্তু। তাঁর এই মতকে সমর্থন করেছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহামও । কিন্তু অনেকেই আবার সহজে তাঁদের এই মতামত মেনে নিতে চাননি। পরবর্তীতে বহু বাকবিতণ্ডার মধ্যে একসময় ডা. আন্টন ফ্যুরার বলেই বসলেন—এটি কিছুতেই কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ নয়।

এরপর আবার শুরু হলো অনুসন্ধান। অস্টিন ওয়াডেল নামে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ ১৮৯৩ সালে রাপ্তি নদীর মোহনায় আরেকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরকে কপিলাবস্তু বলে দাবি করলেন। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারও তেমন বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। সেই সময়েই ফ্যুরার খুঁজে পান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী, আর একইসঙ্গে ওয়াডেলের মতকে ভুল প্রমাণিত করে ফেলেন।

তবু কপিলাবস্তুর সঠিক অবস্থান জানার আগ্রহ মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়নি। ঠিক তখনই পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে। তাঁর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, তাই পড়াশোনাও খুব বেশি এগোয়নি। তিনি কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। আর পড়তে পড়তেই ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। সেখান থেকেই তিনি লখনউ শহরের ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করেন এবং লেখাকে আরও সমৃদ্ধ করতে তিনি ছবি আঁকাও শেখেন।

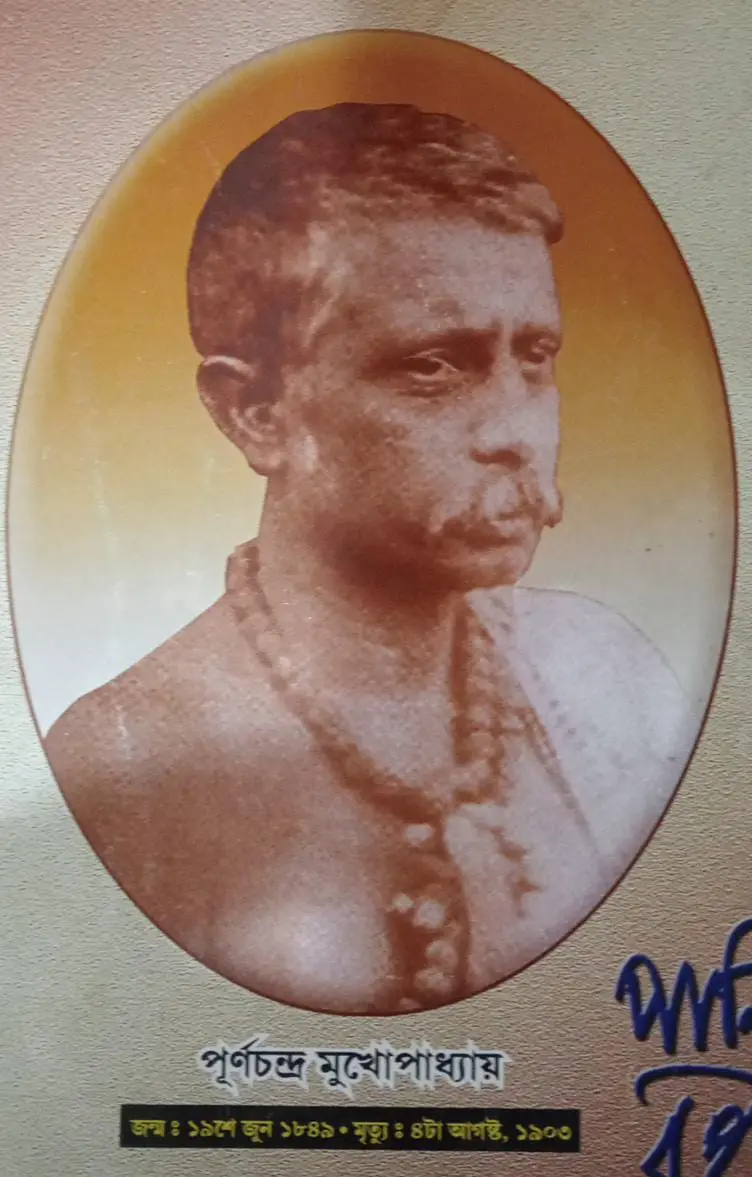

পুরাতাত্ত্বিক পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী © Krishanu Bhattacharya

১৮৮৩ সালে তিনি সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ শুরু করেন। কিন্তু রাগী স্বভাবের কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হয় এবং তাঁকে সে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। পরে ১৮৯৭ সালে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় এবং পাটালিপুত্র নগর খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সফলভাবে সেই খননকাজ পরিচালনার পর তাঁকে কপিলাবস্তুর অনুসন্ধানের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়।

সময়টা ১৮৯৯ সাল। জানুয়ারি মাসের শেষ। শুরু হয় কপিলাবস্তুর খোঁজ। ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর এই কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন। কিন্তু অস্টিন ওয়াডেল বারবার তাঁর কাজে বাধা দিতে থাকেন এবং পূর্ণচন্দ্রের নামে বহুবার নালিশ করেন। যদিও এতে পূর্ণচন্দ্র বিরক্ত হন, তবু কাজ চালিয়ে যান। কাজ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো—ইংরেজ গবেষকেরা তিলৌরাকোট নামের একটি এলাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি সেখানে গিয়ে খনন শুরু করেন।

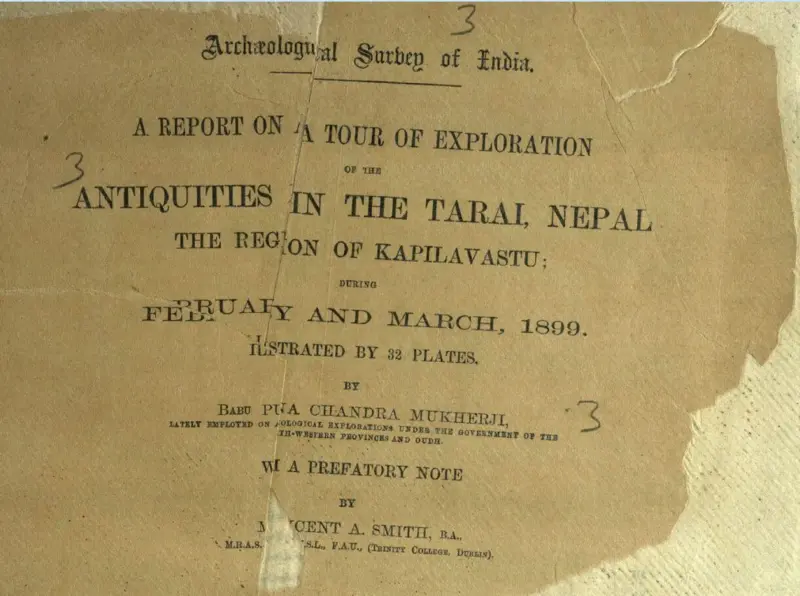

পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর কপিলাবস্তু খুঁজে বার করার সরকারি রিপোর্ট © Ministry of Culture, Govt. of India

ওয়াডেল তখন অন্য জায়গায় ছিলেন। ফিরে এসে তিনি দেখেন—অসাধ্য সাধন হয়ে গেছে। পূর্ণচন্দ্র ইতিমধ্যেই কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। এই আবিষ্কারে সকলেই একমত হন—হ্যাঁ, পূর্ণচন্দ্রই সত্যিকারের কপিলাবস্তুর খোঁজ দিয়েছেন। এমনকি ওয়াডেলও তা স্বীকার করেন। বুদ্ধদেব মানবজাতির ইতিহাসকে একসময় বদলে দিয়েছিলেন, আর পরবর্তীতে সেই ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় উদ্ধার করেছিলেন বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস রচনায় এই উপমহাদেশেরই এক যোগ্য সন্তান যে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার জন্য তাঁর প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা। ইতিহাসের নানা আবর্তে পড়ে তাঁর নাম হয়তো আজ তেমনভাবে স্মরণ করা হয় না, কিন্তু ভারতের প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এক সময় যিনি রাজ্য ত্যাগ করে মানুষের দুঃখ বোঝার জন্য পথে বেরিয়েছিলেন, সেই গৌতম বুদ্ধের জীবনের হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এক সাধারণ, অথচ অসাধারণ বাঙালি—বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

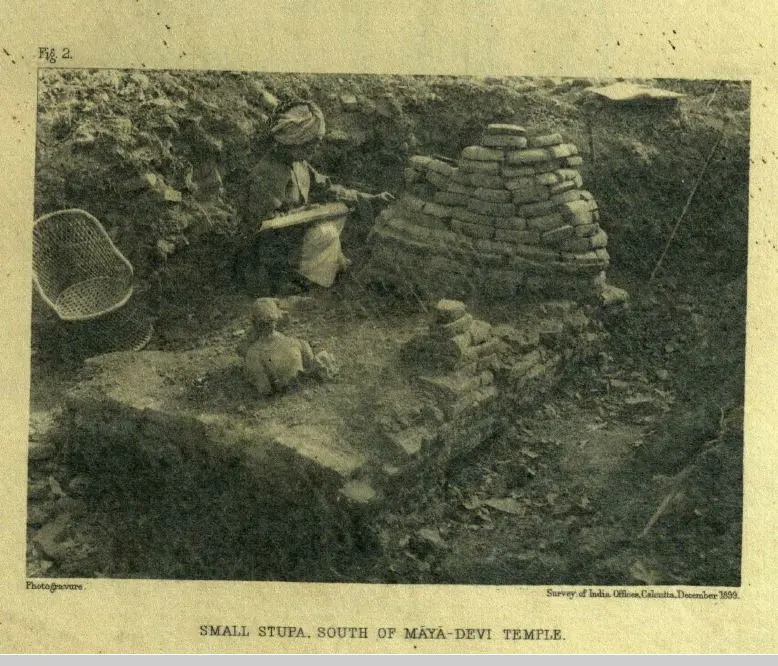

কপিলাবস্তু খুঁজে বার করতে চলছিল খনন কার্য © Ministry of Culture, Govt. of India