৭৫০ সাল। সূর্য ঠিক মাথার উপর। উত্তাল করতোয়া পাড়ি দিয়ে আমাদের জাহাজ ক্রমেই পশ্চিম পাড়ের বিখ্যাত বন্দর নগরী বাংলার পুন্ড্রনগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পুন্ড্রনগরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখছি। পাশেই আছে রোম, পারস্যসহ বিভিন্ন দেশের বণিক। পুন্ড্রনগরের দেখা পেয়ে তারাও যেন আমার মতোই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তি নিমিষেই ভুলে গেলো। করতোয়া ঘাটের কি অপরূপ দৃশ্য! নদীতে অপেক্ষা করছে সওদাগরের বজরা, আর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি জাহাজ। এসব জাহাজে করে মসলিন পাঠানো হবে দূর কোনো দেশে। রোমের কোন বণিক তারই ব্যবস্থা করছে। জাহাজ থেকে নেমে বরাবরের মত খুঁজে বের করলাম এক সরাইখানা, দীর্ঘ সফরের পর একটু জিরিয়ে নিয়ে বিকেলে ঘাটের কাছের শান বাঁধানো এক গাছের নিচে গিয়ে বসলাম। কাজের অবসরে পাড়ে বসে থাকা কিছু মানুষের কথা কানে এলো- “আজ তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মন্দিরে দেবীর প্রতি কমলার ভক্তিপূর্ণ নিবেদন, নাচ দেখতে যেতে হবে।” ব্যস্ত বন্দরে আরো কয়েকজনের মুখে কমলার নাম শুনে বেশ কৌতূহল বোধ করলাম। কমলা আর তার মন প্রাণ দিয়ে নৃত্যের মুদ্রায় দেবতাকে উৎসর্গ করে ভক্তিমাখা ভালোবাসা। বন্দরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ সেরে খুঁজে খুঁজে আমিও পৌঁছে গেলাম সেই বিখ্যাত “স্কন্দ” বা “কার্তিকেয়” মন্দিরে। দেবদাসী কমলার দেখা পেতে হবে যে!

প্রাচীন পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ

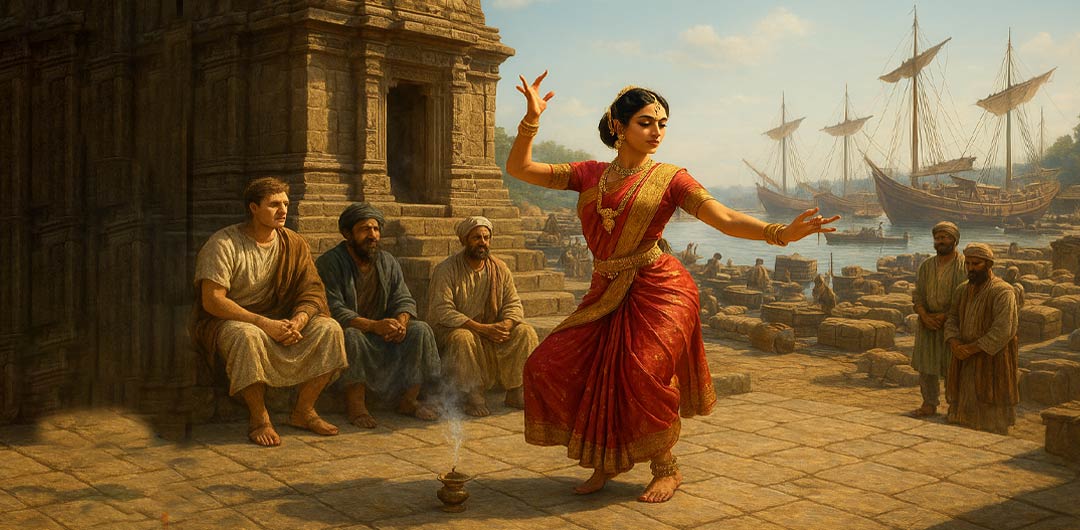

প্রতি বছর আমি মিশর থেকে মুক্তা, হাতির দাঁতের মূর্তি সংগ্রহ করতে চলে আসি বাংলায়। বারবার আসার ফলে এখানকার নানা বিষয় জেনেছি আমি। জেনেছি পুন্ড্রনগরের “দেবদাসী” প্রথা সম্পর্কে। মন্দিরের দেবতাকে খুশি করার জন্য এক বিশেষ শ্রেণির নর্তকীদের দেবদাসী বা কলাবন্তী বলা হয়। পুন্ড্রনগরের দেবদাসীরা বিলাসী জীবনযাপন করে। তারা সন্ধ্যারতি, নৃত্যগীত এবং শিল্পকর্মে পারদর্শী। একই সাথে তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। তেমনই এক দেবদাসী কমলা; যার রূপ-গুণের খ্যাতি নগরজোড়া, তার নাচের স্থানও তেমনই জৌলুসময়। সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মায়াবী ক্ষণে নাচের বেদি ঘিরে ধূপ-ধুনার মিষ্টি মাদকতায় আচ্ছন্ন অনুভব করলাম। দেখতে দেখতে নাচের বেদি ঘিরে আসন ভরে উঠলো নানা শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণের মানুষ দিয়ে। মহাস্থানগড়ের পুন্ড্রনগর সাংস্কৃতিক চর্চার দিক দিয়ে বেশ উদার -তা’ আগেই শুনেছিলাম। এখন যেনো তারই চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছি। হঠাৎ আমার পাশে থাকা একটি পাথরের খন্ডের ওপর এসে বসল এক সুঠামদেহী গৌরবর্ণ যুবক। তার চোখ, নাক, মুখের সূচালো গড়ন চোখে পড়ার মতো, তবে বাঙালিদের মতো নয়। রাজাসুলভ ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, কোনো রাজা বা যুবরাজ হবে হয়তো।

ঠিক তখনই ঘুঙুরের শব্দ কানে আসতে লাগলো। খোল, তাল, শঙ্খ, করতাল একসঙ্গে বেজে উঠলো। শুরু হলো অসামান্য সুন্দরী দেবদাসী কমলার ভুবনভোলানো “লাস্য” নাচ আর গান। ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে দেবী পার্বতীর প্রেমময় ও কমনীয় নৃত্যই হলো লাস্য নৃত্য। কমলার কানে কুন্ডল, গলায় হার, আঙ্গুলে আংটি, কোমরে মেখলা, হাতে বালা, পায়ে ঘুঙুর। আকর্ষণীয় সব সোনার গয়নায় ঝলমলে কমলাকে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো দেবী। সবাই নিস্তব্ধ, অপলক দৃষ্টি শুধু অপ্সরী কমলার দিকে আবদ্ধ। হঠাৎ দেখলাম আমার পাশে বসা যুবকটি তন্ময় হয়ে নাচ দেখার ফাঁকে ফাঁকে পেছন দিকে হাত বাড়াচ্ছে। এটাতো রাজা মহারাজাদের আচরণ। রাজারাই তো বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে পেছনে হাত বাড়িয়ে তাম্বুলকারদের থেকে পান খেতেন।

কহলন “রাজতরঙ্গিণী”তে বলছেন, ময়ূর যেমন বৃষ্টি না হলেও অভ্যাসবশত মেঘ দেখলই কেকা রব করে ও পেখম মেলে, জয়াপীড়ও তন্ময় হয়ে নৃত্য দেখতে দেখতে তেমনি অভ্যাসবশত বারবার পেছনের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। শুনেছি, কমলাও এই রাজাসুলভ আচরণের জন্য যুবকটির দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। নাচ শেষে হাততালি ও খুশিতে মেতে উঠলাম সবাই। আমাকে উঠতে হলো, এবার পান নিয়ে যাবো ব্যবসার জন্য । শুনেছি, বাংলার আবহাওয়ায় পানের ফলন খুবই ভালো হয়। এতে কপাল খুলেছে বণিকদের। তাদের সপ্তডিঙা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল হয়ে গুজরাট অবধি পৌঁছে দেয় পান-সুপারি। লবঙ্গ-জায়ফল-দারুচিনি-এলাচ-কর্পূর-মৌরি-ধনে ইত্যাদি দিয়ে পান খায় বাঙালি। আর নবাব-বাদশারা পান খায় মুক্তোর চুন এবং কস্তুরির নির্যাস দিয়ে তৈরি করা চুয়া দিয়ে। দেখি ভাগ্যে কি আছে?

ক’দিন কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম, শহরের খবর রাখতে পারিনি । হঠাৎ এক নতুন খবর পেলাম। আমি যে সরাইয়ে উঠেছিলাম তার মালিকের কাছে শুনি আমার পাশে বসে থাকা যুবকটিই ছিলেন কাশ্মীরের পরাক্রমশালী রাজা জয়াপিড় “বিনয়াদিত্য”! সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী কমলা তার রাজাসুলভ অভ্যাস আর চেহারার আকর্ষণ দেখে হয়তো বুঝেছিলেন যে, তিনি কোন রাজা না হয়ে পারেন না। তাই নাচ শেষে একজন পরিচারিকা দিয়ে তাকে নিজের ঘরে ডেকে রাজোচিত সম্মান ও সেবা করেন। কাশ্মীররাজ জয়াপিড় আর সুন্দরী কমলার কাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। তাই আমারও আর জানতে বাকি রইলো না।

কাশ্মীরের রাজা জয়াপিড় (শাসনকাল ৭৪৫ থেকে ৭৭৬ সাল) দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য বের হয়ে ভারতের কান্যকুজ্ব ও সারস্বত জয় করে মিথিলার দিকে যেতে চান। কিন্তু তার সৈন্যদল ক্লান্ত হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং কাশ্মীর ফিরে যেতে চায়। ফলে সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে জয়াপিড় একা একাই ছদ্মবেশে দেশভ্রমনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে বাংলার গৌড় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পুণ্ড্রনগরে উপস্থিত হন। এক সময়ের বিশাল সাম্রাজ্য এখন খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত । পুণ্ড্ররাজ্য শাসন করছিলেন রাজা জয়ন্ত, যার সুশাসন ও প্রজাপালনের খ্যাতি সুবিদিত ছিল। পুণ্ড্রনগরের সৌন্দর্য ও সুখী প্রজাপুঞ্জ দেখে মুগ্ধ হন জয়াপিড়। তারপর কমলার সেই নৃত্যের পর কমলার বাড়ি গিয়ে দেখেন কমলা কোনো সাধারণ দেবদাসী নন, তার বাসগৃহ সুরম্য প্রাসাদের মতো, ঘরে সোনার খাট, মুক্ত বাতাস, দাস-দাসী দিয়ে ভরা । একজন দেবদাসীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ ও আচার-ব্যবহারে জয়াপিড় কমলার প্রেমে পড়ে যান। তারপর কমলাকে প্রেম নিবেদন করেন জয়াপিড়।

সারাদিন কমলার গৃহে শান্তিপূর্ণ সময় কাটানোর পর জয়াপিড় সন্ধ্যায় নদীর তীরে বেড়াতে যেতেন। প্রাত্যহিক প্রার্থনার শেষে বাড়ি ফিরে আসতেন। একদিন কিছুটা দেরিতে ফিরে আসায় উৎকণ্ঠিত কমলা জানান, নগরীর প্রান্তে কিছুদিন ধরে একটি সিংহের উৎপাত শুরু হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সিংহটিকে মারা যাচ্ছে না। তাই নগরবাসী সন্ধ্যার পর নদীতীরে বেশিক্ষণ থাকে না। রাজা জয়ন্ত এ নিয়ে বিব্রত এবং সিংহটিকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে মৃদু হেসে নীরব রইলেন কাশ্মীররাজ। রাজ রক্ত গরম হলো। চ্যালেঞ্জ নেবার জন্য দেহ মন চনমন করে উঠল তার। পরদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে নদীতীরে অপেক্ষা করতে থাকেন সিংহটির জন্য। শুনেছি, তরবারির এক আঘাতে সিংহটিকে হত্যা করেন জয়াপিড় নিজ হাতে। কিন্তু সিংহটিও কম যায় না, মৃত্যুর আগে জয়াপিড়ের হাত কামড়ে দিয়েছিল, ভাগ্যগুণে জয়াপিড় বেঁচে গেলেও তাঁর বাহুবন্ধ সিংহের মুখে রয়ে যায়।

পরদিন সকালে নগরবাসী সিংহের মৃতদেহ দেখে হৈচৈ শুরু করে। খবর পেয়ে রাজা জয়ন্ত ছুটে আসেন এবং কোন বীর এটি করেছে তার খোঁজ করেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ এক অমাত্য সিংহের মুখে আটকে থাকা বাহুবন্ধ পেয়ে রাজা জয়ন্তকে দেন। বাহুবন্ধে জয়াপিড়ের নাম খোদাই করা দেখে জয়ন্ত ভীত হয়ে পড়েন।

কলহনের ‘রাজতরঙ্গিনী’ পাণ্ডুলিপির একটি অংশ, রাজানক রত্নকণ্ঠের হাতে লেখা

কাশ্মীররাজ বিক্রম সম্পর্কে তিনি জানতেন এবং ভীষণ চিন্তায় পরেন যে জয়াপিড় নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে পুণ্ড্রনগরে লুকিয়ে আছেন। গুপ্তচর দিয়ে খোঁজ শেষে কমলার ঘরে পাওয়া গেলো তাকে। রাজা জয়ন্ত নিজে এসে বরণ করে জয়াপিড়কে প্রাসাদে নিয়ে যান এবং যথোপযুক্ত সমাদর করেন। সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই গল্প, আমরাও সবাই জেনে গেলাম সেই কাহিনী।

জয়ন্তের কোন ছেলে ছিল না, মেয়ে কল্যাণীদেবীই তার সবকিছু। কাশ্মীররাজের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাশ্মীরের সাথে পুন্ড্রের সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করেন। আরও শোনা যায়, তার বীরত্বে শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চ গৌড় জয় করে “পঞ্চগৌড়েশ্বর” করে দেন।

এখন আসা যাক গল্পের নায়িকা দেবদাসী কমলার কাছে। জয়াপিড় কল্যাণীদেবীকে বিয়ে করলেও কমলাকে ভোলেননি। তিনি প্রেমময়ী কমলাকেও বিয়ে করেন এবং দুই স্ত্রীকে নিয়ে নিজ দেশ কাশ্মীরে ফিরে যান। কমলার হাত ধরেই বাংলার গৌড়ীয় নৃত্যকলা কাশ্মীরে পৌঁছায় এবং কাশ্মীরী নাচে গভীর প্রভাব ফেলে। জয়াপিড় কমলাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কমলার নামে “কমলাপুর” ও কল্যাণীদেবীর নামে “কল্যাণপুর” নামে দুটি নগরী স্থাপন করেন। দেবদাসী প্রথা এক প্রাচীন প্রথা। মধ্যযুগের বাংলাদেশের বড় বড় মন্দিরে যে অনেক দেবদাসী থাকতো তার প্রমাণ আমরা ভবদেব ভট্টের “ভুবনেশ্বরী প্রশস্তি” এবং বিজয় সেনের “দেওপাড়া প্রশস্তি”তে পাই। সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত” ও ধোয়ীর “পবনদূত” কাব্যেও দেবদাসীর কথা উল্লেখ রয়েছে। অনেক সময় এই দেবদাসীরা রাজার অনুগ্রহ পেতেন এবং অনেকে রাজার গৃহিণীও হতেন। এতে কোনো সামাজিক বাধা ছিল না; এই গল্প তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা অষ্টম শতকের এক পর্যটকের জবানিতে দ্বাদশ শতকের মহাকবি কলহনের মহাকাব্য “রাজতরঙ্গিনী”-এর সুন্দরী কমলা ও কাশ্মীররাজ জয়াপিড়ের কাহিনী শুনলাম। কে ছিলেন এই কলহন?

কলহন ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কাশ্মীরের ইতিহাসের বিবরণ “রাজতরঙ্গিনী”-র লেখক। তিনি ১১৮৪ থেকে ১১৯৯ সালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় এই বইটি লিখেছিলেন। কলহন কাশ্মীরি মন্ত্রী চম্পকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি সম্ভবত লোহরা রাজবংশের রাজা হর্ষের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। “রাজতরঙ্গিনী” থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন নগরে অবস্থিত কার্তিকেয়ের মন্দিরে কমলা নামী এক অলৌকিক রূপগুণসম্পন্ন দেবদাসী ছিল। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্য তার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছিলেন।

(ভারতের বিবাহ ইতিহাস, ড. অতুল সুর)

“ভালো করিয়া বাজাও গো দোতারা

সুন্দরী কমলা নাচে

সুন্দরী কমলার চরণে নূপুর

রিনিঝিনি করিয়া বাজে।”

– গানটি আমরা সবাই জানি, কম-বেশী সবাই সুর তুলেছি এই গানের সাথে। তবে এই গানের ভেতর মিশে আছে বাংলার এক নারী কমলার ইতিহাস , তা আমরা কজনই-বা জানি? অথচ কমলা আমাদেরই পুন্ড্রনগরের মেয়ে। যার হাত ধরে গৌড়ের সাথে কাশ্মীরের ব্যাপক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের লেখা থেকে জানা যায়, কাশ্মীরে “কমলাপুর” ও “কল্যাণপুর” নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে, তবে নগর দুটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর যখন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা সম্পাদনা করেন “কমলা” ও “কমলারাণীর গান” নামের দুটি পালাগানের সন্ধান পান। এছাড়া “কমলার বনবাস” নামের কেচ্ছা বা লোককাহিনী সারা বাংলায় আজো প্রচলিত। আমরা চাই পুণ্ড্র যেনো তার মেয়ে কমলাকে না ভুলে যায়। নৃত্যশিল্পে, গানে ও নাটকে কমলা যেনো বেঁচে থাকে যুগযুগ ধরে। ইতিহাসের অমূল্য এই ঘটনার মতো আরও কত শত নিদর্শন আমাদেরই লোকগাথার মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই গৌরব যেন চিরতরে হারিয়ে না যায়, সেজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু গবেষণা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার। সান্ত্বনার কথা হলো, পুন্ড্রের যে কার্তিকেয় মন্দিরে কমলা নৃত্য করতেন, তার ধ্বংসাবশেষ আজও “স্কন্দের ধাপ” নামে খ্যাত। কে জানে, সে বেদি স্পর্শ করলে হয়তো মনের অজান্তেই কানে বেজে ওঠবে ঘুঙুরের মোহনীয় শব্দ, বাতাসে পাওয়া যাবে সুদূর আরব থেকে আনা সুগন্ধির মিষ্টি সুবাস..

কাশ্মীরের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাস জানা ও বোঝার মধ্য দিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বাঙালী ইতিহাস বিমুখ নয়। আমাদের গৌড় বাঙ্গলার কথা বিস্তারিত না থাকলেও যেটুকু আছে, তা প্রাচীন বাঙ্গালীর শৌৰ্য্য, বীৰ্য, সাহস, রাজভক্তি, অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ প্রভৃতি সদগুণরাজি তুলে ধরে এবং প্রমাণ করে বাংলার গৌরবগাথা হাজার হাজার বছর প্রাচীন।

বিঃদ্রঃ ইতিহাস পাঠে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গল্পের ছলে ইতিহাস জানানোর চেষ্টা।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. রাজতরঙ্গিণী, কহলন, (৪র্থ খন্ডে ৪২১ থেকে ৪৭০ ও ৪৮৩ – ৮৪ নং শ্লোকে).

২. করতোয়া মাহাত্ম্য. ও গৌড়িয় নৃত্য: প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা, মহুয়া মুখোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা, ২০০৪।

৩. পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গদর্শন নবপর্যায় (২য় খন্ড).

৪. পুন্ড্রবর্ধন, লেখক অজ্ঞাত, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কমল চৌধুরী সম্পাদিত.

৫. পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর.

৬. ভারতের বিবাহ ইতিহাস, ড. অতুল সুর.

৭. দিনাজপুর মিউজিয়াম, আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, ১৯৮৯