আহমদ ছফা মানেই নতুন কিছুর ঘটনার আলোকে নিতান্ত দূর্ঘটনার আশ্রয়-প্রশ্রয় না থাকলেও অন্ততপক্ষে পুরোনোকেই নতুন রঙ্গে, নতুন ঢঙ্গে উপস্থাপন করে, পাঠকের পঠিত গ্রন্থের ওপর পরবর্তীতে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় যে বয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক বা বলতে পারি আহমেদ ছফা মানুষটাই এরকম! ঝড় শুরু হওয়ার আগের মূহুর্তে যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কেমন একটা স্থবিরতা বা থমথমে ভাব বিরাজ করে, তদ্রুপ ছফার লেখার মূলভাবটা যদিও প্রথমে কেমন একটু ভাঁড়ে মা ভবানীর গীত গাওয়ার মতো মনে হয় যেখানে যুক্তির চেয়ে অযুক্তি তথা সংযুক্তির চেয়ে বিযুক্তির দিকে দিকবদল করার কারণে অনেকের বিরাগভাজন হলেও অবশেষে পাঠক যদি ধৈর্যসহকারে পরবর্তী পর্বটার শেষের দিকে যতই এগিয়ে যেতে থাকবে ততই আসল কথাটার/তত্বের বিস্তৃতি তার শাখা-প্রশাখার সূত্রপাত ঘটাবেই! তাই বলা যেতে পারে আহমদ ছফা সবার থেকে ব্যতিক্রম।

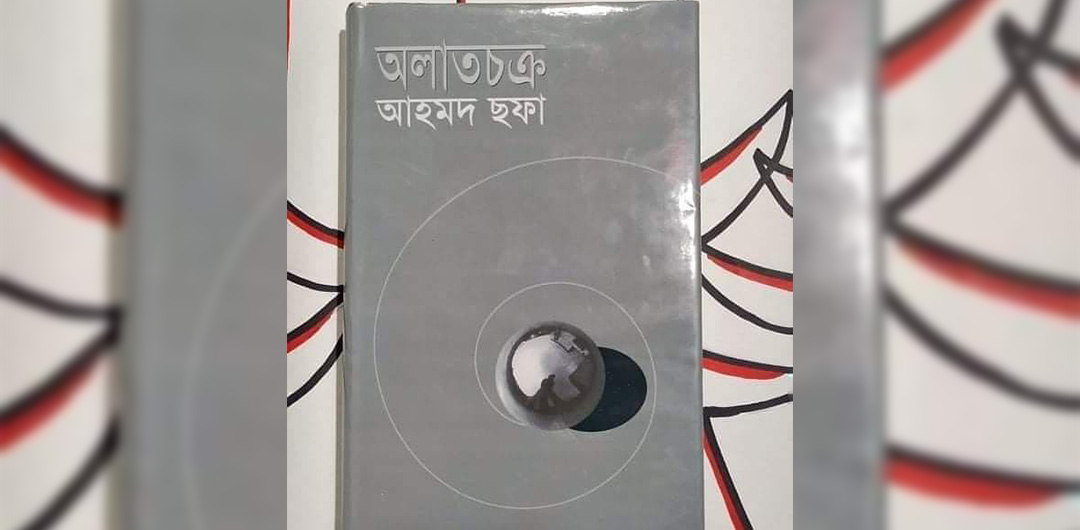

আহমদ ছফা

‘অলাতচক্র’ উপন্যাসের নায়েক হলেন দানিয়েল। নামটা একটু অন্যরকম বা ভিন্নরকম মনে হলেও নায়কোচিত ব্যবহারের হিসেব করতে গেলে একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। কেননা, বীরোচিত বা বলতে পারি যিনি/যার ওপরে পুরো উপন্যাসের কাহিনির দিক আর্বতন-বিবর্তন হয়, ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসকে একদিক থেকে বাঁক ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে পরবর্তীতে কিসের অবতারণা করবেন তার সিংহভাগের বহমানতা নির্ভর করে নায়ক তথা নায়িকার উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ওপর। যাইহোক সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে অলাতচক্রে উপন্যাসের নায়ক হলো তৎকালিন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়। অর্থাৎ, যথার্থ অর্থে এই উপন্যাসের নায়ক হলো ‘সময়। সেক্ষেত্রে দানিয়েল নামের চরিত্রটি স্রেফ একটা অনুঘটক মাত্র। উপন্যাসটির ঘটনা যেহেতু বর্ণিত হয়েছে দানিয়েল নামক চরিত্রকে নিয়ে, আর তাছাড়া পুরো ঘটনাটি তাকে নিয়েই লিখিত হয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে তার জবানিতেই পুরো ঘটনার উল্লেখ আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় পাশের জাতীয় রাষ্ট্র ভারতে। আত্মীক দিক দিয়ে অবিমিশ্র হলেও জাতিয়তাবাদী দৃষ্টিতে পুরোটাই ভিন্ন। সেখানে এক অভিন্নতার উপস্থিতি থাকলেও বহু বিভিন্নতার সমাবেশ আগেরটাকে নির্বাসনে খুব সহযে পাঠিয়ে যে দেয় তা যেকোনো পাঠক ঘটনার সম্মিলনে অনুভব করতে পারে। জয় বাংলা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মূল স্লোগান হলেও পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের নিকট তা ততটাই হাস্যরসাত্নক, কটূক্তিপূর্ণ! জয়বাংলাকে সস্তামার্কা বস্তাপচা এক ধারণাগত ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সে নামে পুঁজিবাদী দৌড় অর্থাৎ বিভিন্ন পণ্যতে বাজার সয়লাব হয়ে যুদ্ধকালীন বাজার ব্যবসায়ীদের ভাগ্যের চাকা ১৮০ ডিগ্রির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। উপন্যাস পড়ার সময় আমার মনে হয়েছে ঐসব পণ্য তথা জয়বাংলা স্যান্ডেল, জয়বাংলা সিগারেট, জয়বাংলা ছাতা বা জয়বাংলার হোটেল ইত্যাদী সস্তা পণ্য শুধুমাত্র তখনকার সময়ের বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্যই সহজলভ্য ছিল যে তেমন নয়, কলকাতা তথা সমগ্র ভারতেই নিম্মবর্গের অধিবাসীরাও সে পণ্যের সুফলের ভাগিদার হতে পেরে ধন্য হয়েছিল। যাইহোক, তারপরেও আমাদের প্রতি তাদের মহানুভাবতার যে ঘাটতি ছিল না এটা না মানলে অবিচার হবে।

দানিয়েল সাহেব পালিয়ে গেলেন ভারতে। একাই পালালেন পরিবারকে জালেমদের কব্জায় রেখে। কলকাতায় গিয়ে তিনি খুঁজে পেলেন হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার মানুষ তায়েবাকে। ভিন দেশ থেকে নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন না কি নিজ ভালোবাসার যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন সে হিসেব করতে গেলে দেখা যায় দেশের যুদ্ধ থেকে একপ্রকার ইস্তফা দিয়ে প্রেমের যুদ্ধে মনঃপ্রাণ রেখে অভিষ্ট লক্ষ্যর দিকে ধাবিত হলেন। অবশ্য সে ভালবাসার কতটুকু তলই খুঁজে পেলেন বা এই যে ভালবাসা ভালবাসা বলে গলা ফাটিয়ে মানুষ তা জাহির করে, সেখানে দানিয়েল সাহেব তার কিঞ্চিৎ পরিমাণ বাস্তবায়ন করতে গেলে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক ধন্ধে পড়েন। তখনকার জন্য মনে হয় উপন্যাসটি যতটা না ঐতিহাসিক তারথেকেও বেশি মনঃসমীক্ষামূলক। যাইহোক, ভিনদেশে অসুস্থ প্রেমিকার দেখভাল করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার তার ছিটেফোঁটাও আমাদের দানিয়েল ভাইয়ের সংগতির মধ্যে ছিল না। অকারণে এই অসুখের জন্য তায়েবার পরিবারকে দানিয়েলের দোষারোপ করা থেকে পরবর্তীতে অবশ্য তার মুক্তি মিলে। কিন্তু মুক্তি হয় না রোগ থেকে তায়েবার। সারাজীবন দক্ষিণপন্থি রাজনীতি করে, জীবনের আয়ু কমিয়ে, ক্যান্সারের মতো দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, অবশেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন আগে সে ভিনদেশের মাটিতে চিরশায়িত হয়। আমাদের দানিয়েল দোহাই দেওয়ার পাশাপাশি তাকে ও তার ভালোবাসাকে ইতিহাসের ওপরে নিয়োজিত করেছেন। তার মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি তায়েবার বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা পাচ্ছি? তা হতেও পারে! কেননা, দেশের গোলমাল না লাগলে তাকে এই ভিন দেশে এসে এত কষ্টভোগ করতে হতো না। তার দক্ষিণপন্থি অতি রাজনীতি নিজধ্বংস ছাড়া তার জন্য ফলপ্রসূ কিছু নিয়ে আসেনি। মাঝখানে অর্চনার মতো চরিত্রের আর্বিভাবে উপন্যাসের ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে পারত তবে তা আর হয়ে উঠেনি। ডা. মাইতির মতো সহৃদয়বান মানুষের উপস্থিতি যুদ্ধকালীন ভিনদেশি মানুষের সুমহান দৃষ্টান্তের প্রতিক। যাইহোক আরোও নানা ঘটনার সম্মীলন দেখা যায় যেগুলোর উল্লেখ করলে লেখার কলেবরই বৃদ্ধি পাবে বই কমবে না। তাই ঐদিকে এবার ক্ষান্ত দেওয়া সমীচীন।

রওশন আরা নামের কল্পিত চরিত্র কিভাবে সমগ্র ভারতবাসীর আবেগের সঞ্চার করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের অনুরাগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। ফুলজানের হাতে কল্পনার জোরে অস্ত্র স্থাপন করলেও প্রকৃতবিচারে তার আবেদন থাকবে না! কেননা বাঙ্গাল দেশের শুঁটকি-ঝাল খাওয়া মানুষের কাছে ফুলজান নামক চরিত্রটার অবস্থান নেহাতই রান্নাবান্নার কাজে, আটপৌরে কাপড়ে যার দিনাতিপাত করতে হয়। সেখানে কিভাবে দেশমাতৃকার কল্যাণে বুকে মাইন নিয়ে ট্যাংকের নিচে আত্মাহুতি দিবে? তারচেয়ে বরং বঙ্কিমের নায়িকা রওশন আরার নাম দিলে মন্দ হয় না! তদ্রুপই করা হল আর তাতেই বাজিমাত! বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন গড়ে উঠল রওশন আরার নামে যারা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল আর অবশেষে তার বাস্তবায়নও হয়েছে। এখানে ছফা সাহেব এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্রের কাহিনির বিভিন্ন দিকও তুলে ধরেছেন রসাত্মক ভাবে। যেমন তিনি বলেছেন প্রতিদিন সন্ধায় একজন আসেন বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিতে। যেখানে তিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের নানা ভাবে কতল করেন অনায়াসেই! এতদিনে তিনি চরমপত্রে যেসব সৈন্যমারার লিস্ট দিয়েছেন তাতে মনে হয় বাংলাদেশ এতদিনে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কথা! আসলে সবকিছুতে সত্যের ভাগ অতি সামান্যই! যাইহোক, এতে যদি মুক্তিযুদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করে তাতে ক্ষতি কি? আমরা যদি রওশান আরার মতো চরিত্রের কল্পনা না করি তাহলে কিভাবে এরকম হাজারো রওশন আরার জন্ম হবে ??

অবশেষে বলা যায় আহমদ ছফার এই উপন্যাসের নায়ক বা খলনায়ক যে ই হোক না কেন উপন্যাসের বিচারে এটা অন্যগুলো থেকে দারুণ ভাবে পাঠককে নাড়িয়ে দিয়ে যায় তা হোক ভালোবাসা, তা হোক দেশপ্রেম বা তা হোক শরণাগত মানুষকে নিদারুণ কষ্টের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। ছফার শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে অন্যগুলোর পাশাপাশি রাখতে গেলে আমি এটাকে রাখব অনেকের মধ্যে অন্যতম হিসেবে। উপন্যাস পড়ার সময়ে মনে হয়েছে আমি যেন সেগুলোর বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছি।। যা অনেকের ক্ষেত্রেই তাদের উপন্যাস বর্ণনার সময় পাওয়া যায় না। শেষে একটা বিখ্যাত উক্তি দিয়ে বিদায় হচ্ছি ‘অনেক সময় জীবিতের চেয়ে মৃতের প্রয়োজন বেশি হয়ে দাঁড়ায়’।