‘ইস্কুল খুইলাছে রে মওলা, ইস্কুল খুইলাছে…’ –বহুল পরিচিত একটি কবিগান। শুধু পরিচিতই নয়, পছন্দনীয়ও বটে। তবে গানটি যেভাবে সাধারণের মুখে মুখে গুঞ্জিত হয়, গানটির রচয়িতার পরিচয়ও কি সেভাবে প্রস্ফুটিত হয়? না, হয় না। তবে ইতিহাসের সত্যিকার নায়কদেরকে সামনে নিয়ে আসার দায়িত্ব তো আমাদেরই। আর তাই আজ হারিয়ে যাবো এক অদ্ভূত প্রতিভাধর কবিয়ালের কবিগানের দুনিয়ায়।

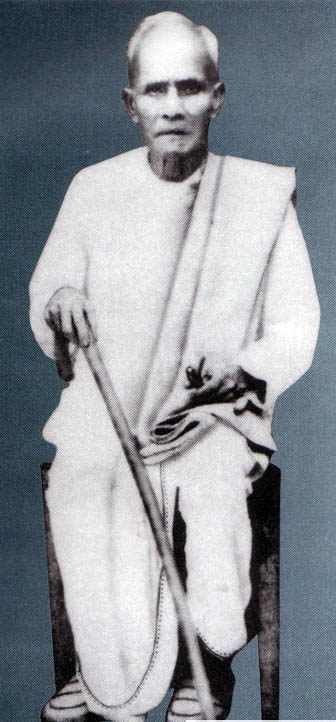

কবিয়াল রমেশ শীল

১৮৯৮ সাল। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজার মাঝিরঘাট। সব সময়ের মতো দূর্গাপূজার আয়োজনে মুখর হয়ে আছে পুরো এলাকা। দূর্গাপূজা উপলক্ষে বসেছে কবিগানের আসর। সে সময় কবিগানের আসরগুলো কোনো কনসার্টের চেয়ে কম কিছু ছিলো না। প্রায় পঞ্চাশ হাজার আগ্রহী মানুষ ভিড় করেছিলো সেখানে। আর সেই কনসার্টের মূল আকর্ষণ দুজন বিখ্যাত কবিয়াল –চিত্তহরণ ও মোহনবাঁশি। কবিগানের আসরগুলো কিছুটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। তাৎক্ষণিকভাবে গান তৈরী করে অপর পক্ষের সাথে তর্ক ছুঁড়ে দেয়াই ছিলো এই যুদ্ধের নিয়ম। উৎসাহী জনতা প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রিয় কবিয়ালদের কবিগানের আসর দেখবার জন্য। কিন্তু সে সময় এলো এক দুঃসংবাদ। কবিয়াল চিত্তহরণ হয়ে পড়েছেন ভীষণ অসুস্থ। গান গাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন না। আয়োজকরা পড়লো ভীষণ বিপাকে। এক দিকে ক্ষুব্ধ জনস্রোত, আরেক দিকে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ভীষণ ভাবিয়ে তুললো আয়োজকদের। তখনকার আরেকজন প্রসিদ্ধ কবিয়াল ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাই কবিগানের আয়োজকরা তাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলো চিত্তহরণের পরিবর্তে মঞ্চে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র এমন একজনকে চেনেন যিনি সত্যিকার অর্থেই এই মঞ্চের যোগ্য। না, তার কোনো জনশ্রুতি নেই, না আছে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা। তবে দীনবন্ধু মিত্র খুব ভালো করেই জানেন যে, গানকে তিনি কতোটা ভালোবাসেন। পর্দার আড়ালের সেই প্রতিভাকে সেদিন সবার সামনে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তার অনুরোধে সে দিন প্রথম বারের মতো বিশাল সেই কবিগানের আসরে অংশগ্রহণ করেছিলেন একজন একুশ বছর বয়সী তরুণ, রমেশ শীল।

১৮৭৭ সালের ৯ মে। চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার গোমদন্ডী গ্রাম। গ্রামের একজন সুপরিচিত নাপিত ও কবিরাজ হলেন চন্ডীচরণ শীল। চন্ডীচরণের বাড়ি থেকে খবর এসেছে, সন্তান প্রসব করতে চলেছেন তার স্ত্রী। সে সময় নাপিতের পেশা ছিলো খুব সম্মানজনক পেশা। নাপিতকে মানুষ বিশ্বাস করতো। বলা হতো, বিশ্বাস ও ভরসার অভাব থাকলে ধারালো ছুরি ও ব্লেড হাতে কারো কাছে নিজেকে জিম্মি রাখা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই চন্ডীচরণ ছিলেন সাধারণের ভরসার জায়গা। সে দিন চন্ডীচরণ শীলের ঘর আলো করেই জন্ম নিয়েছিলেন ভবিষ্যতের কিংবদন্তী রমেশ শীল।

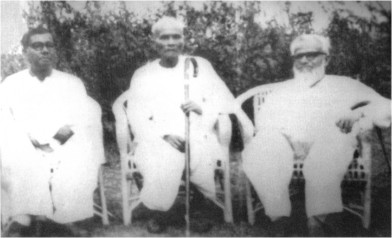

কবিয়াল রমেশ শীলের সাথে পল্লী কবি জসিম উদ্দীন ও সাহিত্যিক আবুল ফজল

খুব অল্প বয়সেই বাবা চন্ডীচরণের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র রমেশ শীল পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। একমাত্র বাবাই তো ছিলেন, যিনি গানের প্রতি রমেশের গভীর অনুরাগ টের পেয়েছিলেন। উপহারও দিয়েছিলেন তাকে বাবা, বহু প্রাচীন এক বই, ‘বৃহৎ তরজার লড়াই’। কিন্তু বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে নাবালক ছেলেটির অদেখা স্বপ্নগুলোও শেষ হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, শৈশব ও কৈশোরকে উপভোগ করার সুযোগ তার আর হয়ে ওঠে নি। নিজের ভালো লাগাগুলো রয়ে গিয়েছিলো অন্তরালেই। জানা হয়ে ওঠে নি নিজের গন্তব্যও। প্রথম দিকে বাবার পেশাতেই নিজেকে নিযুক্ত করে সংসার চালাচ্ছিলেন রমেশ শীল। ভাগ্যকে একটি সুযোগ করে দেবার জন্য গিয়েছিলেন মিয়ানমারের রেঙ্গুনেও। তবে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবার পরই স্বদেশে পড়ে থাকা তার ছটফটে মন তাকে টেনে নিয়ে আসে। দেশে ফিরে আবারো আগের কাজে নিযুক্ত হন তিনি। নাপিতের পাশাপাশি কবিরাজের কাজ করতে করতে কবিগানের সুর তাকে আকর্ষণ করতে থাকে। তখনও কিন্তু গন্তব্য তার অজানা। কিন্তু প্রতিভা তো কখনো লুকিয়ে থাকে না, এক দিন তা প্রকাশ্যে আসবেই।

১৮৯৮ সালে প্রথম যেদিন মাঝিরঘাটের মঞ্চে পা দিয়েছিলেন রমেশ শীল, সত্যি বলতে এই বিশাল জনসমাগমে ভীষণ ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কবিয়াল মোহনবাঁশির অবজ্ঞা যেনো তার গায়ে তীরের মতো বিঁধে গেলো। কমবয়সী অনভিজ্ঞ রমেশ শীলের যোগ্যতা নিয়ে সেদিন তামাশা করেছিলেন মোহনবাঁশি। মোহনবাঁশির চ্যালেঞ্জকে তৎক্ষণাৎ কবিগানের মাধ্যমেই উত্তর করলেন রমেশ শীল। আর সেই সাথে শুরু হলো তার জীবনের এক নতুন যাত্রার, নাপিত রমেশ শীল থেকে কবিয়াল রমেশ শীল বনে যাওয়ার যাত্রা।

মাঝিরঘাটের সেই কবিগানের আসরে টানা আট ঘন্টা চলেছিলো যুদ্ধ। কিন্তু তারপরও কেউ কাউকে হারাতে পারে নি সেদিন। একজন অনভিজ্ঞ অল্পবয়সী তরুণকে সেদিন পরাস্ত করতে পারেন নি অভিজ্ঞ কবিয়াল মোহনবাঁশি। আট ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর তাই বাধ্য হয়েই আয়োজকরা বন্ধ করেছিলেন কবিগানের আসর। এমন উত্তেজনাপূর্ণ কবিগানের আসর এর আগে আর কখনোই কেউ দেখে নি। নিজেকে সেদিন রমেশ শীলও আবিষ্কার করেছিলেন নতুনভাবে। তাই সেদিনের পর থেকে সাহস করে এগিয়েছেন নিজের গন্তব্যের দিকে।

গ্রামে কবিগানের আসর

রমেশ শীল কিন্তু অন্য কবিয়ালদের মতো ছিলেন না। তার কবিগানের বিষয়বস্তু ও পরিবেশনা তাকে সব সময় অন্য কবিয়ালদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। সে সময় কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে যৌনতা পরিবেশনকে সব কবিয়ালরাই কমবেশি গুরুত্ব দিতো। কিন্তু রমেশ শীলের শব্দচয়ন ও পরিবেশন ছিলো ভীষণ মার্জিত ও অশ্লীলতামুক্ত। ১৯৩৮ সালে তার উদ্যোগেই প্রথম কবিয়াল সমিতি গঠিত হয়, যার নাম রাখা হয় ‘রমেশ উদ্বোধন কবিসংঘ’। এই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো অশ্লীলতামুক্ত কবিগানে কবিয়ালদের উৎসাহিত করা।

প্রথম দিকে সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে কবিগান করলেও রমেশের স্বদেশপ্রেম ও গভীর আত্মোপলব্ধি তাকে সমসাময়িক ঘটনাবলির ভিত্তিতে প্রতিবাদমুখর কবিগান রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। আর সেই থেকেই শুরু হয় জীবনের সাথে তার আরেক সংগ্রাম। তবে এই সংগ্রাম তিনি উপভোগ করতেন, যেনো এই সংগ্রামের অপেক্ষায়ই বেঁচে ছিলেন তিনি এতোগুলো দিন।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের বাংলার ভাষা আন্দোলনসহ অনেকগুলো গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন রমেশ শীল। তার জ্বালাময়ী ভাষায় রচিত কবিগানের জন্য তাকে কারাবন্দী পর্যন্ত করা হয়েছিলো। এতো প্রতিকূলতার মাঝেও থেমে যাবার পাত্র ছিলেন না রমেশ। তার কবিগানে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো চরমভাবে ফুটে উঠতে থাকে। প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতি রমেশ শীলের জন্য নিয়ে আসে নতুন অনুপ্রেরণা।

অজস্র কবিগানের রচয়িতা রমেশ শীল নিজের নামে ও বিভিন্ন ছদ্মনামে অগণিত বই লিখেছেন এবং তার লেখা সবগুলো বই-ই ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৪৮ সালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাকে ‘বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম কবিয়াল’ উপাধি দেয়া হয়। ১৯৬২ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী তাকে দিয়েছে ‘শ্রেষ্ঠ লোককবি’-র সম্মান।

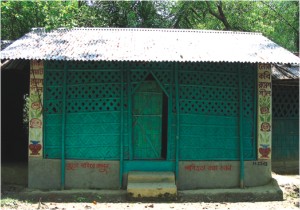

কবিয়াল রমেশ শীলের কবর

অসম্ভব প্রতিভাধর ও বাস্তববাদী রমেশ শীল তার অনন্যসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে শেষ জীবনে নিদারুণ আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। মাইজভান্ডারি তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ ও সেই সূত্রে কবিগান রচনা করবার কারণে সমাজে তাকে অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এমনকি একঘরে করে দেয়া হয়েছিলো তাকে। তার ধর্মের লোকেরা তার আদর্শের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলো। আর এ জন্য মৃত্যুর পর তাকে দাহ না করে কবর দেয়া হয়েছিলো।

রমেশ শীলের রচনা করা কবিগানগুলো নিছক কোনো গান নয়, প্রতিটি গানই প্রত্যেক যুগের জন্য এক একটি অনুপ্রেরণা, এক একটি শিক্ষা। ভীষণ মুক্তমনা এই কবিয়ালের বিরুদ্ধবাদীর অভাব না থাকলেও এই বাংলার মাটিতে তার অবদানের কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় আমাদের নেই। তার অমর সৃষ্টি গানগুলোর মাঝে তিনিও চিরকালের জন্য অমর হয়েই থাকবেন।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ

রেফারেন্সঃ