টেভারনিয়ার

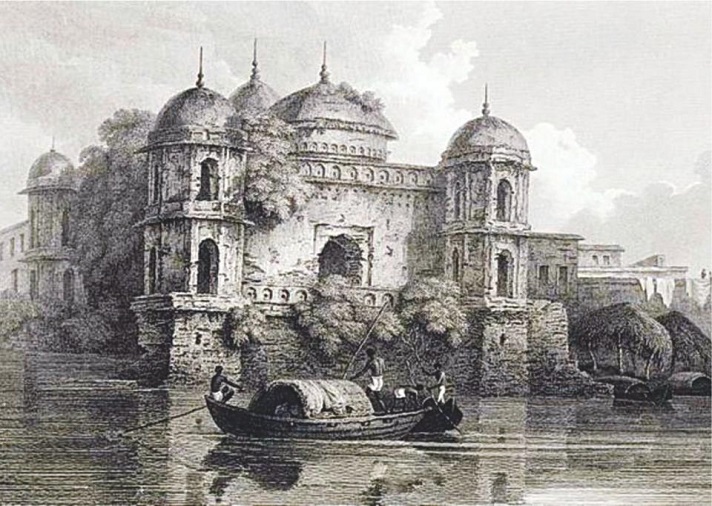

১৬৬৬ সালের এক সন্ধ্যায় ফরাসি বনিক টেভারনিয়ার বজরায় করে ঢাকায় প্রবেশ করেন। আসার পথে দেখতে পান নদীর দু’ধারে বাংলার কাদামাটিতে গড়া মুঘল আমলের অপূর্ব সব স্থাপত্যের সারি। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনীতে ঢাকা সুরক্ষার নগরদূর্গ থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গা নদী, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেতু, ধলেশ্বরী নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, ধোলাই খাল, সোনাকান্দা দূর্গ, হাজীগঞ্জ দূর্গ, পাগলা পুল ইত্যাদির বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এসবের মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের মুঘলদের পূর্ব সাম্রাজ্যের ‘রহস্য নগরী ঢাকা’কে আমাদের সামনে দৃশ্যমান করেছেন।

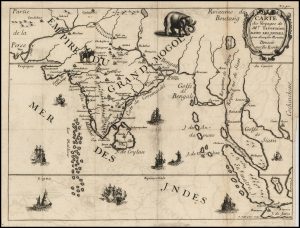

এই রহস্য নগরী ঢাকা প্রথমে মুঘলদের অধীনে ছিলো, মুঘল সম্রাট বাবর ১৫২৯ সালে ঘঘরার যুদ্ধে নুসরত শাহকে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করেন। সেখানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেছিলেন। এরপর সম্রাট আকবর তাঁর বারোজন দক্ষ সামরিক কর্মকর্তাকে বাংলা বিজয় করার জন্য অনেকবার অভিযানে পাঠান এবং ১৫৭৬ সালে রাজমহলে বাংলার সুলতান দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন। যার সীমানা ছিলো বিহার, ওড়িশা এবং মায়ানমার পর্যন্ত। পরবর্তীতে সামন্ত বিদ্রোহের কারণে স্থানীয় রাজা, বারো ভূঁইয়া, জমিদার ও আফগান নেতারা বাংলাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। আকবরের পর পুত্র জাহাঙ্গীরও বাংলা বিজয়ের লক্ষ্যে ইসলাম খানকে পাঠান। পূর্বসূরিরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলো সেখানে চট্টগ্রাম ছাড়া সমগ্র বাংলা জয় করে আনার সাফল্যে সুবেদার ইসলাম খান বিরাট খ্যাতি র্অজন করেন। আর এই বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামানুসারেই ঢাকার নাম দেয়া হয়- ‘জাহাঙ্গীরনগর’। ইসলাম খান সুবেদার হয়ে ১৬১০ সালে ঢাকা আসেন এবং জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহনের পঞ্চম বছরে কৌশলগত কারনে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে আনেন। সুলতানি আমলের এই সামরিক চৌকির কৌশলগত অবস্থান বুঝতে তার একটুও অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া এ শহরের শিল্প ও ব্যবসার ঐতিহ্যও তার আগে থেকেই জানা ছিলো। বিশেষ করে নৌ, তাঁত, অলংকার শিল্প ও জমিতে নানান ফসলের বাম্পার ফলন এসব যেনো তার কাছে রূপকথার গল্প । কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে এলেও বেশী দিন ঢাকায় থাকা হয়ে ওঠেনি ইসলাম খানের ভাগ্যে। বারো ভুঁইয়া আর মগদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে তার সুবেদারির সময় শেষ হয়ে যায়। পরের সুবেদাররাও ঢাকার সার্বিক উন্নয়ের দিকে মন দিতে পারেননি তেমনভাবে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, মগ, পর্তুগীজদের দৌরাত্ম্য, বাংলার জমিদারদের অসহযোগিতাসহ বিভিন্ন কারণে ঢাকা- মহানগরী হয়ে উঠতে পারেনি। এরপর শাহ সুজা সুবেদার হলে ঢাকার উন্নয়নে বিশেষ কিছু কাজ করলেও বেশী দিন তা টিকাতে পারেননি। মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকার যুদ্ধে শাহজাদা আগ্রার কাছাকাছি থাকার চিন্তায় রাজধানী নিয়ে চলে যান আবার রাজমহলে। অবশ্য তিনি তার সময়ে শাহী চক বাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে বড় কাটারা, সাথে আসা তিন শতাধিক শিয়াদের জন্য হোসেনি দালান, ঈদের জামাতের জন্য শহরতলীতে ঈদগাহ আর চুরিহাট্টা মসজিদ তৈরি করেছিলেন।

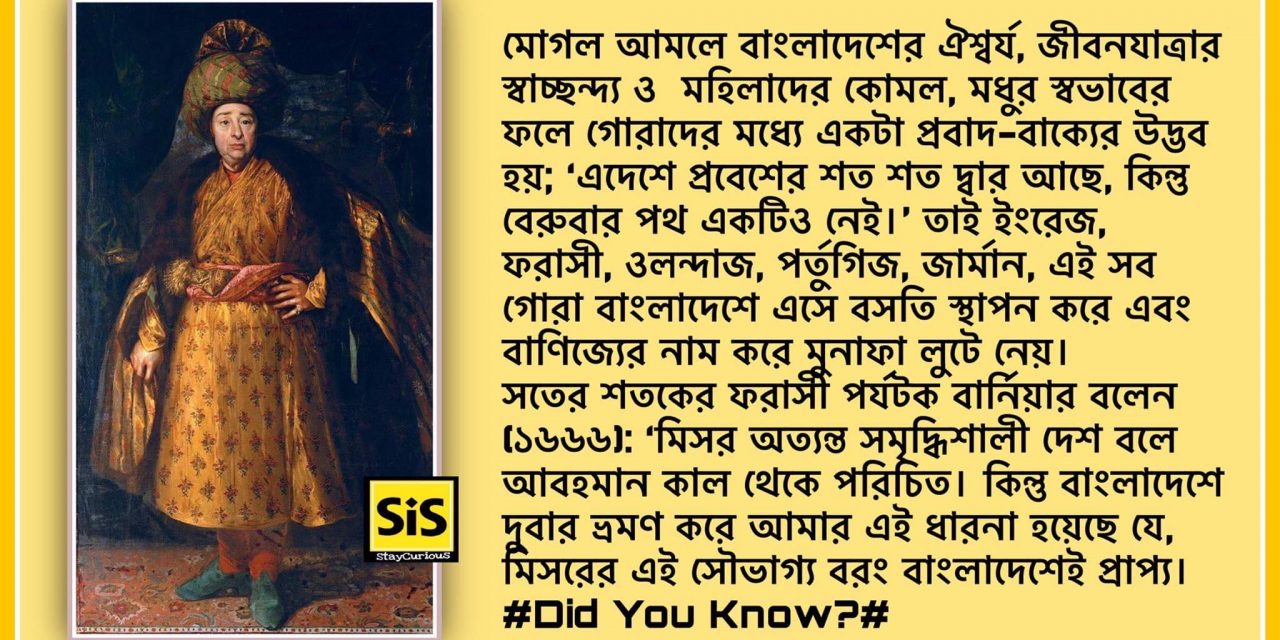

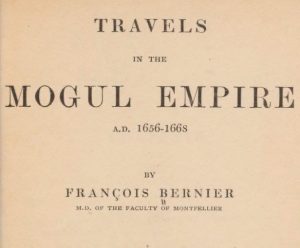

মুঘলরা তাদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে বাংলার স্যাঁতস্যাঁতে জলবায়ু আর জলাভূমির সাথে নিজেদের দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিলো। তারা বাংলায় তৈরী করেছিলো সে সময়কার শক্তিশালী নৌবাহিনী দূর্গ, প্রাসাদ, জলদূর্গ, সেতু ইত্যাদি। এছাড়া আবাদ ও রাজস্ব আয়ে এনেছিলো এক উর্ধগতি যে কারণে বাংলা তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলো সাম্রাজ্যের সবচেয়ে লোভনীয় প্রদেশ । আর রাজধানী ঢাকা হয়ে উঠেছিলো সে সময়ে বিশ্বের অন্যতম বানিজ্য নগরী যেখানে সারা দুনিয়া থেকে ব্যবসায়ী, কারিগর, সৈনিক, নাবিক, পর্যটক, শিল্পী দলে দলে ভাগ্যান্বেষণের জন্য ভীড় জমাতো। তেমনি এক ফরাসি বনিক জাঁ বাতিস্তে টেভারনিয়ার এসেছিলেন ঢাকায়, প্রথমে যার কথা আমরা বলেছিলাম। তাঁর জন্ম ১৬০৫ সালে প্যারিসে। তিনি ছিলেন হীরা-রত্নের ব্যবসায়ী, দুনিয়া ঘুরে বেড়াতেও খুব পছন্দ করতেন তিনি । তিনি সম্রাট শাহজাহানের সময় প্রথম ভারতে আসেন। এরপর তিনি শায়েস্তা খানের সুবেদারের তৃতীয় বছরে নদী পথে ঘুরতে ঘুরতে একসময় রাজমহল থেকে যাত্রা করে ১৬৬৬ এর ১৩ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায় আসেন এবং সেখানে মাত্র ১৬ দিন ছিলেন। ২৯ শে জানুয়ারি তিনি মুর্শিদাবাদের কাসিম বাজারের উদ্দেশ্য ঢাকা ছেড়ে যান। এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ থেকেই তার ভ্রমণ কাহিনীতে সুবেদার শায়েস্তা খানের দরবার, ঢাকার অভিজ্ঞতার এক চমৎকার বর্ননা দিয়ে গেছেন। আজ আমরা সে গল্পই জানবো ফরাসি বনিক জাঁ বাতিস্তে টেভারনিয়ারের কাছ থেকে।

টেভারনিয়ার শায়েস্তা খানকে ‘নবাব’ বলে ডাকতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খান অসীম সাহসী যোদ্ধা ও সমগ্র সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন । সে সময় শায়েস্তা খান আরাকানী রাজাকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। ২০০ টি যুদ্ধ জাহাজের বহর এবং তার সাথে যোগ দিয়েছিলো পর্তুগিজদের ৪০টি জাহাজ যা শায়েস্তা খান চড়া মূল্যে কিনেছিলেন। শায়েস্তা খান মুঘল আমলে বাংলার একজন বিখ্যাত সুবেদার বা প্রাদেশিক শাসক ছিলেন, তিনি ১৬৬৪ সাল থেকে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত ২২ বছর বাংলা শাসন করেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভাস্কো দা গামার কালিকট বন্দরে পৌঁছানোর কয়েক দশক পর বাংলায় পর্তুগীজদের আগমন ঘটে এবং ১৫১১ সালে তারা বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। ফ্লোরেন্সের গিওভান্নি ডি এম্পলির মাধ্যমে প্রথম পর্তুগীজ বণিক জোয়াও কোয়েলহো ১৫১৬ সালে গঙ্গায় পৌঁছায়। একই সময় পর্তুগীজ ব্যবসায়ী মার্টিন লুসেনা বাংলার রাজধানী গৌড়ে আসেন, পরে সোয়ারেস চারটি জাহাজের একটি বহর জোয়াও ডি সিলভেরিয়ার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন।

১৫১৮ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে পর্তুগিজরা একটি কারখানা ও কাস্টমস ঘর স্থাপন করে যা খুব দ্রুত প্রায় আড়াই হাজার পর্তুগীজ সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটায়। এই বাণিজ্য বন্দরটি পর্তুগীজদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ এর অবস্থান, নেভিগেশনাল সুবিধা ও নিরাপদ নোঙ্গর। বন্দরটি মেঘনার মুখের খুব কাছে, যা ছিলো রাজধানী গৌড় এর প্রবেশ পথ। এছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দর একটি সমৃদ্ধ বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা পর্তুগীজ বাণিজ্য ও বন্দোবস্ত উভয়কেই আকর্ষণ করেছিলো। তাই ১৭’শ শতকে চট্টগ্রামে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। পরবর্তীতে ১৬৬৮ সালে মোগল নৌ বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দর উদ্ধার করে এবং পর্তুগিজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে। শায়েস্তা খানের শাসনামলে ঢাকার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়, সেসময় এই প্রদেশে মুঘল শাসনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হয়। তার শাসনামলে টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেতো, তার উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলোর মধ্যে একটি ছিলো মুঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়, পরবর্তীতে যার নাম রাখা হয়েছিলো ‘ইসলামাবাদ’।

An illustration of Tavernier’s of Indians performing Yoga under a Banyan tree.

আসলে শায়েস্তা খানের পুরো নাম-মির্জা আবু তালিব। তার পূর্বপুরুষ ইরান থেকে ভারতে এসেছিলো এবং মুঘল রাজপরিবারের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো। শায়েস্তা খানের বাবা আবুল আসরাফ আসাফ বেগ ও দাদা মির্জা গিয়াস বেগ ইতিমাদুদ্দৌলা দু’জনেই মুঘল সাম্রাজ্যের উজির বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাদশাহ শাহজাহান মির্জা আবু তালিবকে- ‘শায়েস্তা খাঁ’ উপাধি দিয়েছিলেন। শায়েস্তা খাঁ মুঘল দরবারেই সেনাবাহিনীতে অনুশীলন গ্রহণ করেন এবং চাকরি করেন। তিনি একজন সফল সেনাপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। গোলকন্দার সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি যুবরাজ আওরঙ্গজেবের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে আরো পদোন্নতি দান করে ‘আমির-উল-উমারা বা অভিজাতদের প্রধান’ হিসেবে নিয়োগ দেন এবং ১৬৬৩ সালে মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন।

টেভারনিয়ারের মতে, অবর্ণনীয় প্রাচুর্য ভরা বাংলাকে শায়েস্তা খান আরো উন্নত মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নদীপথ নিরাপদ হওয়ায় শায়েস্তা খানের সময় আমদানি-রপ্তানিতে গতিশীলতা আসে, বাণিজ্যিের এই গতিশীলতার ফলে ঢাকায় পণ্য সরবরাহ বাড়ে, ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ে। ওলোন্দাজ, ইংরেজসহ অনেক ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বাংলায় নবাবের রীতি-নীতিতেই বানিজ্য করতো। শায়েস্তা খান দরবারের স্বার্থে পণ্য বিনিময় ঢাকায় রাখলেও নিরাপত্তার জন্য মূল্য পরিশোধের কার্যালয় মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেন। টেভারনিয়ার ঢাকা পৌঁছাবার পরদিন সুবেদারের তাঁবুতে দামী ফরাসি উপহার সামগ্রী নিয়ে দেখা করতে যান। শায়েস্তা খানও বেদানা, চিনা কমলা, পারস্যের তরমুজ এবং তিন ধরনের আপেল পাঠিয়ে দেন টেভারনিয়ারের আবাসে। কিন্তু দামী উপহারের বিনিময়ে সামান্য ফলমূল উপহার পেয়ে খুব একটা খুশী হতে পারেননি টেভারনিয়ার। তিনি সুবেদার শায়েস্তা খানের প্রাসাদের বর্ণনায় লিখেছেন, “সুবেদার সুউচ্চ দেয়ালে ঘেরা এক বেষ্টনীর মাঝখানে বড় এক উঠানে তাঁবু খাটিয়ে থাকেন। সেখানে কাঠের তৈরি একটি কুটির থাকলেও তিনি তাঁবুই বেছে নিয়েছিলেন”। তিনি সে প্রাসাদেই দেখা করতে গিয়েছিলেন সুবেদারের সাথে এবং ঐ এলাকার কোনো এক ওলোন্দাজের কুটিরে অবস্থান করেছিলেন ঢাকায় থাকার সময়।

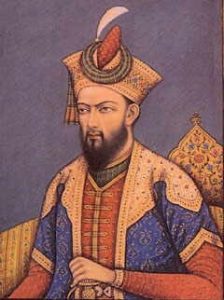

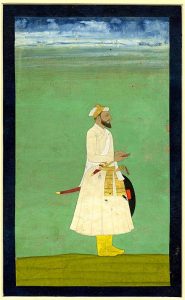

Shaista Khan

১৫ই জানুয়ারি টেভারনিয়ার আবারও শায়েস্তা খানের সাথে দেখা করতে যান এবং সুবেদারকে ব্যবসার জন্য আনা পন্যসম্ভার প্রদর্শন করেন। ন্যায্য দামের আশা’য় তিনি সুবেদারকে এবারও রত্নখচিত ইওরোপীয় পিস্তলসহ বহু মূল্যবান উপহার দেন। কিন্তু শায়েস্তা খান তাকে তেমন কোনো সুযোগ দেননি। শেষমেষ শায়েস্তা খানের সাথে দর কষাকষি নিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তাতে শায়েস্তা খানের বানিজ্য কৌশল দেখে হতবাক হয়েছিলেন এই ফরাসি বনিক। কারণ তার পণ্য সুবেদার কিনতে রাজি হলেও মুর্শিদাবাদ থেকে তাকে পাওনা সংগ্রহ করতে হবে। হতাশ টেভারনিয়ার এবার ঢাকা শহর ও বাজারগুলো ঘুরে দেখেন এবং ব্যবসার জন্য বাছাই করে প্রায় ১১ হাজার টাকার মালামাল কিনেছিলেন । টেভারনিয়ার যখন ঢাকা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন ছোট কাটারা, চকের মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, লালবাগ কেল্লার মতো ঢাকা শহরে বড় বড় স্থাপত্য তৈরি হয়নি, তবে এরপরও তিনি ঢাকাকে বিশাল শহর বলেছেন। যে শহর ছিলো কদমতলির পুল থেকে পশ্চিমে দুই মাইলেরও বেশী বিস্তৃত। তিনি দেখলেন সবার মাঝেই যেনো বুড়িগঙ্গা নদীর ধার ঘেঁষে বাড়ি বানাবার এক প্রতিযোগিতা চলছে। তবে সারি দিয়ে দাঁড়ানো এসব বাড়ির বেশীর ভাগই কাদা আর বাঁশ দিয়ে তৈরি ঠুনকো ধরনের। বাড়ির বাসিন্দারা সবাই ছিলো মুঘল নৌবহরের নৌযান মিস্ত্রি। হাতেগোনা কয়েকটি পাকা দালানের মধ্যে ছিলো ওলোন্দাজ আর ইংরেজদের মালামালের জন্য গুদামঘর এবং পর্তুগীজ পাদ্রী অগাস্তিনের কারুকাজ মন্ডিত খ্রিষ্টান গীর্জা। সেই শহরকেই শায়েস্তা খান বানালেন মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে আকর্ষনীয় শহর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন আর নাগরিক সুবিধাসহ এক বিশাল নগরী।

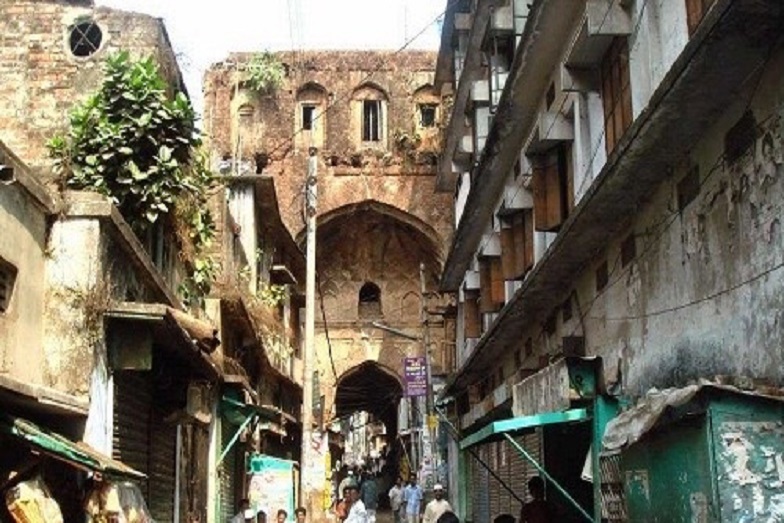

মূলত: টেভারনিয়ার ঢাকায় শায়েস্তা খানের সাথে ব্যবসায়িক সাক্ষাতে এসেছিলেন, পরিব্রাজক হিসাবে নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলো তিনি কোনো সুবিধা করতে পারেননি। অবশেষে তিনি ১৬৮৯ সালে রাশিয়ার মস্কো শহরে মুত্যুবরণ করেন। আর ঠিক তার একবছর আগেই ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খান ৮৮ বছর বয়সে ঢাকা ছেড়ে দিল্লিতে চলে যান। তবে যাবার আগে তিনি ঢাকাকে এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যান। তাঁর কল্যাণে ঢাকা একটি ছোট দাপ্তরিক কেন্দ্র থেকে বৃহৎ ও উন্নত শহরে পরিণত হয়। ঢাকার লালবাগে শায়েস্তা খানের সদর দপ্তর ছিলো। পুরনো ঢাকার বিভিন্ন স্থানে হোসেনি দালান, শায়েস্তা খানের মসজিদ, ছোট কাটারা, সাত গম্বুজ মসজিদ সহ বহু স্থাপত্যকীর্তি তিনি তৈরি করে গেছেন।

তাঁর জনকল্যাণার্থে গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করে ইংরেজ ঐতিহাসিক ‘ব্রাডলি বার্ড’ বলেছেন, “অন্য কোনো সুবেদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় নিজেকে শায়েস্তা খানের মতো এতো বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি”। তার দক্ষ সেনাপতিত্ব, ন্যায় বিচার, উদারতা, বদান্যতা, জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মানুষ তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই আমরা সবসময় তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

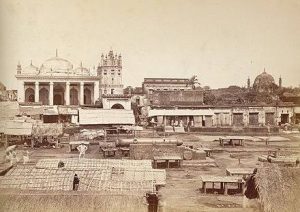

লালবাগ কেল্লা

তথ্যসূত্রঃ টেভারনিয়ারের ভারত ভ্রমণ। সিক্স ভয়েজেস অব জা বাতিস্তে টেভারনিয়ার। আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস: মোঘল আমল। উইকিপিডিয়া।