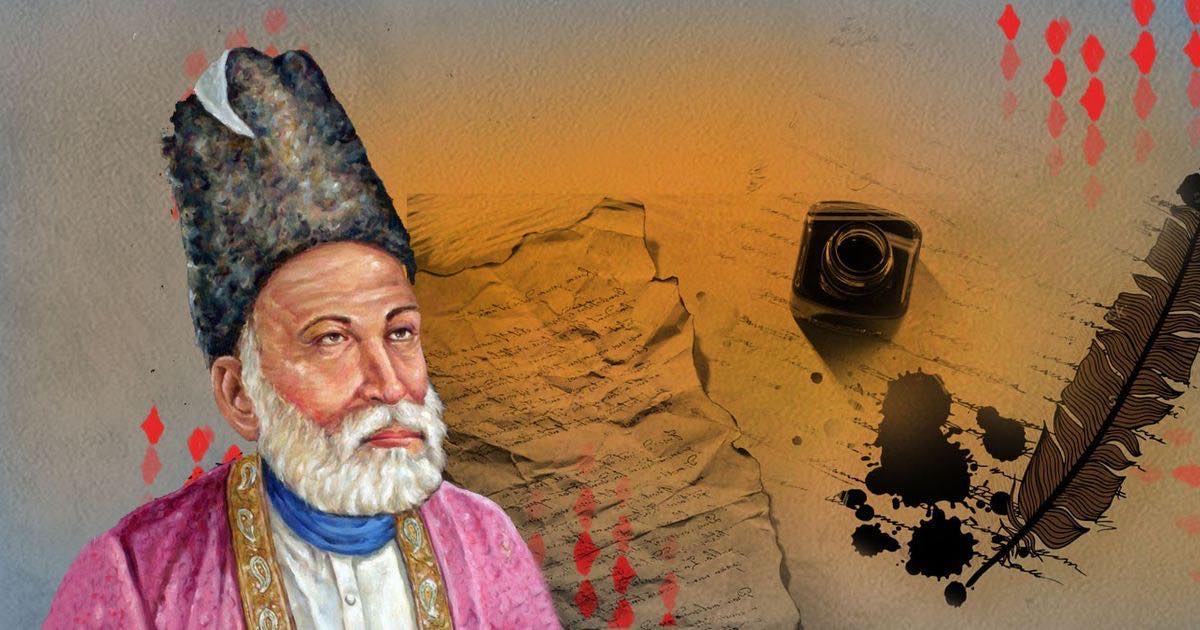

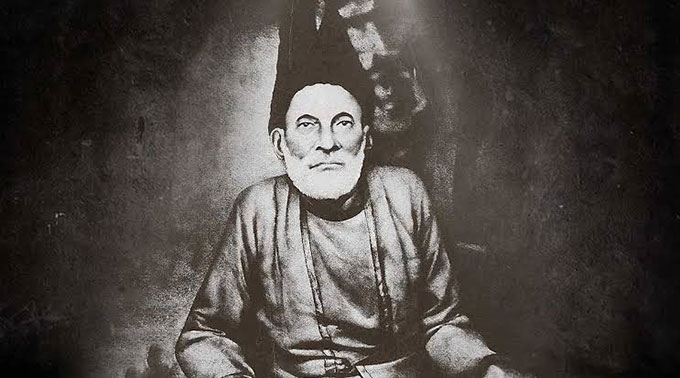

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের উর্দু-ফারসি গজল ও কবিতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা কবি মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিবের (২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯) সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর প্রযু্ক্তি-তাড়িত বিশ্ববাসীর সম্পর্ক ক্রমেই আবার নতুন করে গভীর হচ্ছে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি ও তার কবিতা বৃহত্তর পাঠক সমাজের নিকটবর্তী হচ্ছে। মির্জা গালিবের প্রেমময়তা, মরমীবাদ, কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং তিযর্ক মন্তব্য-নির্ভর সমকালীন পরিস্থিতির বয়ানসমূহ আকৃষ্ট করছে একালের মানুষদেরও। বইয়ের পাতার দূরতম অক্ষরের চেয়ে অনেক অনেক কাছে চলে আসছেন তিনি। তিনি গভীর নিবিড়তায় উচ্চারিত হচ্ছেন মানুষের হৃদয়ের মর্মমূলে। অথচ তার সঙ্গে একালের ব্যবধান দেড় শতবর্ষের। ২০২০ সালের তার মৃত্যুর ১৫১ বছর অতিক্রান্ত হলেও তার কাব্য জীবন্ত।

কবিতা ও গজলে গালিব যে তীর্যকতা, রহস্যময়তা, প্রেমময়তার আনন্দ ধ্বনি ও বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছেন, মানুষ তা আগ্রহ ভরে শুনছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায় মরমী কবি রুমি যেমনভাবে বেস্ট সেলার, দক্ষিণ এশিয়ায় গালিবকে নিয়েও তেমনভাবে চর্চা বাড়ছে। ভাষিক গণ্ডি পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক আইকন।

গালিবের সঙ্গে আমাদের পরিচিয় অনুবাদের মাধ্যমে এবং উর্দু বা ফারসি জানা মাওলানাদের বয়ানের বরাতে। বাংলার সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়ে কোনও গবেষক বিস্তারিত না জানালেও, গালিব যে কলকাতা পর্যন্ত এসেছিলেন, সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৮২৮ সালে এসে প্রায় দেড় বছর কলকাতায় ছিলেন গালিব। উর্দু ভাষায় রচিত ‘সফর-এ-কলকাত্তাহ্’-তে তিনি লিখেছেন, ‘কলকাতার মতো এমন মন জয় করা জমিন তামাম দুনিয়ার আর কোথাও নেই।’

কলকাতায় গেলে গালিবের স্মৃতিধন্য জায়গাগুলো ঘুরতে ঘুরতে চোখের সামনে যেন ফিরে আসে যুগ সন্ধিক্ষণের ছবি: মুঘল জমানার শেষ আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শুরুর ইতিহাস-গন্ধী দিনগুলো। মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিট বা সিমলা বাজারের পথে-প্রান্তরে গালিবের উপস্থিতির ইতিবৃত্ত টের পাওয়া যায়। কানে বাজে মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক সুষমা গালিবের কণ্ঠস্বরের আবছা প্রক্ষেপে।

Ghalib ki Haveli, now a museum, Ballimaran, Old Delhi. Wikipedia

মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ গালিব জন্ম নেন আগ্রায় আর বেড়ে উঠেন দিল্লিতে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরলেও তার মৃত্যু হয় ৭২ বছর বয়সে দিল্লিতে। পুরনো দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের সন্নিকটে এক জীর্ণ কবরগাহে শেষশয্যায় শায়িত আছেন উর্দু ও ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠতম এই কবি ও গজল রচয়িতা। ২০১৯ সালের শরতকালে দিল্লির মেহেরআলি এলাকা পেরিয়ে বস্তি নিজামুদ্দিনের পুরনো কাঠামোতে প্রবেশের সময় সঙ্গে ছিল সদ্য-কলকাতায় গালিব স্মৃতিধন্য জায়গাগুলো ছুঁয়ে আসার তাজা স্পর্শ। দিল্লি তখন তপ্ত বায়ু দুষণে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ছাপ পুরো শহরে। আরও ছিল নাগরিকতা আইন নিয়ে উত্তাল জনবিক্ষোভ, যা পরে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে চরম দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িকতার অমানবিক রূপ পরিগ্রহ করে বহু মানুষের আহত-নিহত হওয়ার এবং সীমাহনি ঘর-বাড়ি, সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে।

মোটেও অবাক না হয়ে পায়ে হেঁটে গালিবের কবরগাহের দিতে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক। যে কবির জীবন কেটেছে যুগ-সন্ধিক্ষণে, বিদ্রোহের আগুন ও বিক্ষোভের বারুদের মধ্যে, তার কাছে যাওয়ার জন্য শান্ত পরিস্থিতি আশা করাও ভুল। কারণ, স্বয়ং গালিব, ঐতিহ্যবাহী দিল্লি নগরে ঔপনিবেশিক শক্তির লুণ্ঠন ও নির্যাতনের সাক্ষী। লাইব্রেরিগুলো পুড়িয়ে সুরম্য নগরকে নরকে পরিণত করার বীভৎসতা তিনি দেখেছেন বুক-চাপা যন্ত্রণায়। এখনও তিনি কবরের নিরবতায় শুয়ে দেখছেন হিংসা ও শক্তির মত্ততা। অতি সাধারণ একটি পথ-নির্দেশক সাইন বোর্ড না থাকলে গালিবের কবরটি খুঁজেও পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ। দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ ছাড়িয়ে বেশ খানিক এগিয়ে গেলে দেখা পাওয়া যায় গালিবের সাদামাটা সমাধির।গালিবের জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা মনে হলে বুঝা যায়, কত অনাদরে ও অবহেলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক প্রতিভা।

১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম, যাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে ছোট করে দেখে, তা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ আশাটুকুও শেষ হয়ে যায়। সব কিছু চলে আসে দখলদার ঔপনিবেশিক ইংরেজের হাতে। ক্ষমতা, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সবই কব্জা করে ইংরেজ কোম্পানি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যাবতীয় প্রতীক ও উপাদান ধ্বংস করতে থাকে। গালিব টের পান, পরিবর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে দিল্লি শহরের শান-শওকত-জৌলুস ও সংস্কৃতির মতো তার নিজের জীবনও অবক্ষয় আর অন্ধকারে ক্রম অপসৃয়মান।

মহাযুদ্ধের পরের বছর, ১৮৫৮ সালের এপ্রিলে গালিব লেখালেখি সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দেন। অতীতে কী করে যে এতো লিখেছেন, সে বিষয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। তিনি মগ্ন হন ঈশ্বরচিন্তায়। ডুবে যান তাত্ত্বিকতার নানা ভাবনায়। গালিব নিজেই লিখেছেন, ‘অমানুষিক জীবন সংগ্রাম করেও মানুষকে কেন গ্রাস করে অসাফল্য ও শূন্যতাবোধ’, এই ভাবনাই তাকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলে নিজের জীবনের শেষপাদে।

The statue of mirza Ghalib in Ghalib ki Haveli. Wikipedia

গালিব এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিরূপতা, নিজের বার্ধক্য, স্বাস্থ্যের অবনতি, হতাশা ও প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের অপরিসীম ক্লান্তিবোধের ফলে স্বাভাবিক জীবনছন্দের প্রতি তিনি ক্রমেই আকর্ষণ হারাতে থাকেন। ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে গালিব এক চিঠিতে লিখেছেন- ‘আমার ক্ষেত্রে জীবনের কতটুকুই বা আর বাকি। এরপর আমি প্রভুর কাছে যেতে পারবো, যে স্থান ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম এসব বোধের অতীত। সেখানে কোনও শাসককেই ভয় পাবার কিছু নেই। ভয় পাবার নেই গুপ্তচরদেরও। আর সেখানে রুটিও সেঁকতে হয় না। সে এক আলোর পৃথিবী, শুদ্ধতম আনন্দের স্থান।’

পরলোক সম্পর্কে গালিবের গৌরবান্বিত অনুভব তার ধর্মচেতনার চূড়ান্ত অবয়বকে চিহ্নিত করে। আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে তিনি বৌদ্ধিক গভীরতায় সমস্ত জাগতিক সন্তাপকে ধর্মচিন্তার বাতাবরণে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেন। গালিবের এই মনোদার্শনিক উত্তরণ আরও স্পষ্ট হয় ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসের এক রচনায়- ‘জীবনের বেশিটাই কেটে গেছে, তবে যেটুকু বাকি পড়ে আছে, সেটুকুও ভালোভাবে কাটানো দরকার। এতো কাসিদা (প্রশস্তি) লিখে কবি উরদি এমন কী অর্জন করেছেন যে, আমিও আমার কাসিদার বিজ্ঞাপন দেবো? বোস্তান লিখে সাদি কী পেয়েছিলেন? তাফটা কী পেয়েছেন সমবালিস্তান লিখে? আসলে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ধোঁয়াশা ও অস্তিত্ববিহীন। সেখানে না আছে কবি, না আছে কবিতা, না আছে গাথা, না আছে গীতিকার। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিই আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই।’

অথচ শেষজীবনের এই আস্তিক গালিবের সঙ্গে তার প্রথম জীবনের লাগামহীনতার বিরাট ফারাক দেখা যায়। একদা তিনিই ছিলেন বেহিসাবি, ভোগমত্ত, স্বার্থচেতনা ও জাগতিক জীবনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার জন্য উদগ্রীব। তিনি ছিলেন ভারসাম্যহীন ও আত্মঅহমিকাবোধের আকাশচুম্বী গর্বের প্রচারক। ফলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তিনি প্রকৃত অর্থে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ও দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের মানুষ। তার মানসিকতার একদিকে রয়েছে উদাসীনতা ও ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যদিকে রয়েছে ভোগপ্রিয়তা, অহংকার, আত্মঅহমিকা ও যোগ্যতার থাকার পরেও বার বার ব্যর্থতা ও অসফলতার উপস্থিতি।

Clothes of Mirza Ghalib, at Ghalib Museum, New Delhi. Wikipedia

এমনই দোদুল্যমান সত্ত্বায়, বিপরীত ব্যক্তিত্বে প্রবল মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে কেটেছে গালিবের শেষ দিনগুলো। ১৮৫৭ সালে, তার বয়স যখন ৬০ বছর, তখন রাজনৈতিক অভিঘাতে যে চরম আঘাত ও বিরূপতার দেখা তিনি সমাজে ও নিজের জীবনে পেয়েছিলেন, তাকে সঙ্গী করেই তিনি হতাশাচ্ছন্নভাবে আরও ১২ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভয়াবহ আতঙ্কের দিনগুলোকে তিনি ভুলতে পারেন নি।

ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে ১৮৫৭ সালের মে মাসের এক সকালে রাজধানী দিল্লি শহরে বিপ্লবী সিপাহীদের ঢুকে পড়া দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশরা যখন শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারের অন্যতম সদস্য হয়েও তিনি এ ঘটনায় নিজের সম্পৃক্ততা রাখেননি। কিন্তু নারকীয় তাণ্ডবতায় ব্রিটিশের ফিরে আসার রক্তস্রোত গালিব সহ্য করতে পারেননি। চার মাস বাদে ব্রিটিশরা যখন দানবের মতো আগ্রাসনে দিল্লির পুনর্দখল কায়েম করে, তখনও গালিব নিজের কষ্ট চেপে আপাত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তারপরেও তার ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল ও সহ্যের বাইরে। হতভাগ্য হাজার হাজার নগরবাসীর মতো দুর্ভাগ্য বরণ করে তাকে মরতে হয় নি বটে, কিংবা দিল্লির মতো একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হন নি তিনি, তথাপি তিনি পদ, পদবি, মর্যাদা, অর্থ-বিত্ত, গৃহহারা হন।

বৃটিশদের নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞে গালিব হয়েছিলেন দিশেহারা ও অস্থির। তিনি লিখেছেন সেই অবস্থার কথা- ‘দিল্লি যেন কোনও মৃতের শহর। যা কিছু পুরনো তার দু-গালে থাপ্পড় মেরে নতুন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রতীকগুলো ক্রমেই উঠে দাঁড়াচ্ছে।’ এই বিপুল প্রতিহিংসা ও ঘৃণায় রক্তাপ্লূত ও সশস্ত্র পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী গালিব ক্রমেই হয়ে পড়েন দরিদ্র, নিঃসঙ্গ, বাকরুদ্ধ এক মানুষ, যার কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পায় হাহাকারের ঐতিহাসিক ভাষাচিত্র-

‘রক্তের এক সমুদ্র চারপাশে উত্তাল হয়ে উঠেছে

হায়রে! তারা সব কোথায় গেলো?

ভবিষ্যতই বলবে আর কী কী আমাকে এরপরও দেখে যেতে হবে!’

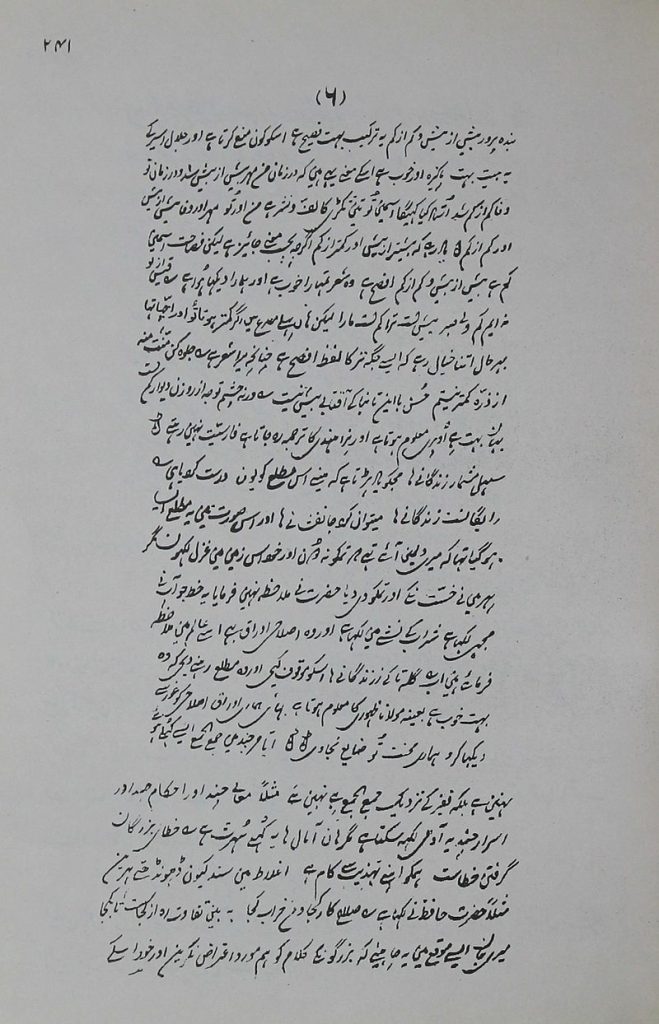

A page from Ghalib’s letters( in his own hand). Wikipedia

এমনই ঘোরতর সঙ্কুল পরিস্থিতিতে গালিবের শেষ দিনগুলো ঘনিয়ে আসতে থাকে। মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই গালিব মাঝে মাঝে চেতনা হারাতে থাকেন। কিন্তু, শেষ নিঃশ্বাস অবধি তার মন সজাগ ছিল। মৃত্যুন্মুখ গালিবকে যারা দেখতে এসেছিলেন, তাদের ভাষ্যে সেকথা জানা যায়। তারা দেখেছিলেন, শষ্যাগত কবি চরম শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের পরেও বই পড়ছেন। তার দুর্বল বুকের ওপর ধরা ছিল দিওয়ান-ই-কানি, তার দৃষ্টিও সেই বইয়ে নিবদ্ধ ছিল।

দর্শনার্থীদের প্রতি গালিব জানিয়ে ছিলেন তার চরমতম অবস্থার কথা- ‘তোমরা কি লক্ষ করেছ যে আমি কতটা দুর্বল? আমার পক্ষে ঘোরাফেরা কতদূর শক্ত? তোমরা কি আমার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির অবস্থা লক্ষ করেছ? আর আমি কোনও মানুষকেই দেখে চিনতে পারি না, আমার ম্রিয়মান শ্রবণক্ষমতাও নিশ্চয় তোমাদের অনুমানে এসেছে। প্রাণপণে কানের কাছে চেঁচালেও কোনও শব্দই আর আমি শুনতে পাই না। তবে যাবার আগে জেনে যাও যে, একটি মাত্র ক্ষমতা আমার আজও অক্ষত, তা হলো খাবার ক্ষমতা। তাই জেনে যাও, আমি কী খাই, আর তার কতটা পরিমাণেই বা খাই?’

গালিবের অননুকরণীয় কৌতুকবোধ এবং মনের ঋজুতা শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তার কানে আসা তার সম্পর্কে নানা গুজব ও অতি-কথনের জবাব শেষ শষ্যাতে শুয়েও তিনি তীব্র শ্লেষের সঙ্গে দিয়েছিলেন। নিজের ক্ষুধার্ত ও পীড়িত পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের ভাষায়।

A requiem for a dream: The Mazar-e-Ghalib at Nizamuddin, Delhi. (Express photo by Praveen Khanna)

মৃত্যুর আগের দিন গালিব কয়েক ঘণ্টা কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর কিছুক্ষণের জন্য চেতনাপ্রাপ্ত হন। সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করে বলেন, ‘কেউ জানতে চেয়ো না যে কেমন আছি। দু’একদিন পরে আমার প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিও।’ অন্তিম দশায় তিনি আবৃত্তি করেন-

‘আমার মৃত্যুন্মুখ নিঃশ্বাস এখন দেহ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত

ওহে আমার বন্ধুরা, এখন শুধুমাত্র আল্লাহ

একমাত্র আল্লাহই বিরাজ করছেন।’

১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রোগাক্রান্ত মির্জা গালিবের জীবনাবসান হয় ভোরের দিকে। তাড়াতাড়ি করে দুপুরবেলাই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, একজন জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ কবির জন্য সমাজে শোক প্রবাহিত হচ্ছে এবং সরকারি-বেসরকারি মহলের সব মানুষ ছুটে এসেছেন। বরং অনাদর ও দায়সারা ভাবে কাছের কতিপয় লোক গালিবের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। কারোও মধ্যেই এমন বোধ ছিল না যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা শেষ বিদায় দিচ্ছেন। একজন অতি সাধারণ নাগরিকের শেষযাত্রার মতো সম্পন্ন হয় তার সকল ধর্মীয় ও সামাজিক আচার। দুনিয়া থেকে গালিবের চলে যাওয়া ছিল করুণ ও নিঃসঙ্গ যাত্রার নামান্তর।

Wall Mural of Mirza Ghalib at the junction of Mirza Ghalib Road in Nagpada, Mumbai, India, depicting the life and times of Ghalib and his impact on India. Wikipedia

নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পর গালিবকে পার্শ্ববর্তী সুলতানজি কবরগাহে সমাহিত করা হয়। এটি ছিল সেই পবিত্র তীর্থস্থান, যা অবস্থিত ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের পাশে। আর তা ছিল লোহারু বংশের পাবিবারিক কবরগাহ।

গালিবকে করবস্থ করার সময় সামান্য যে ক’জন বিশিষ্ট মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খান, হাকিম আহসানউল্লাহ ও নবাব মোস্তাফা খান শেফটা। অন্তিমযাত্রা ও আনুসাঙ্গিক খরচের টাকাগুলোও গালিব রেখে যেতে পারেন নি, সে ব্যয়ভার বহন করেন লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খান।

জীবনের মতো মৃত্যুতেও গোলমাল হয় গালিবকে নিয়ে। অল্প কয়েকজন শবযাত্রীর মধ্যে প্রশ্ন উঠে শেষকৃত্যের নিয়মগুলো নিয়ে। বিতর্ক শুরু হয়, শিয়া না সুন্নি মতে গালিবের শেষকৃত্য হবে, তা নিয়ে। আলোচনায় এই বিবাদ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। গালিব তার জীবনকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন এবং তার বক্তব্য এতোই নানামুখী অর্থ বহন করেছে যে, তাকে পাক্কা মুসলিম বা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন বলে যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি শিয়া বা সুন্নি বলেও প্রমাণ করা যায়।

গালিবের বিশাল জীবন ও বহুবিচিত্র কর্মে বহুমাত্রিকতার সমাধান তার শব নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা গালিব সম্পর্কে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত টানতে থাকেন। পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়লে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন খান ফয়সালা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি গালিবকে সুন্নি মতে গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

গালিব তার মৃত্যুচিত্র নিজেই অংকন করে রেখেছিলেন কবিতার আখরে। এপিটাফের ভাষায় বলেছিলেন এমনই অমোঘ কথা, যা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফূট হয়েছিল তার গোরের সামনে শেষ বিশ্রামের সময়কালে-

‘বিপদ বিধ্বস্ত গালিবের অভাবে

কোনও কাজই কি

থেমে থেকেছে?

এত কান্নাকাটির প্রয়োজন নেই

প্রয়োজন নেই

উচ্চস্বরে বিলাপ করবার।’

আসলেই, কোনও মতে দায়িত্ব পালন করতে আসা ইংরেজ-বিধ্বস্ত দিল্লির কয়েকজন নিকটজন ও প্রতিবেশী অতিদ্রুত কবর দিয়ে ফিরে আসেন গালিবের কাছ থেকে। কোনও কান্নাকাটি বা বিলাপের প্রশ্নই ছিল না, বরং একজন অন্য রকম বাকপটু ও তির্যক মন্তব্যকারী মানুষ বিরূপ ও সঙ্কুল পরিস্থিতিতে বিদায় নেয়ায় নাগরিকগণ স্তস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু একদিন সবাই যাকে একাকী ও অবহেলা ভরে কবরে শুইয়ে চলে এসেছিলেন, অবশেষে তার কাছেই ফিরে এসেছে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উচ্চতর শিখার মতো দীপ্যমান গালিবের দিকে প্রবল নান্দনিক তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে উপমহাদেশের শত কোটি মানুষ।

মাত্র নয় বছর বয়সে ফারসিতে কবিতা রচনার মাধ্যমে আগ্রায় জন্ম নেয়া মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষপাদে দিল্লিতে রূপান্তরিত হন মির্জা গালিবে। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজকবি হওয়ার পথ তার জন্য সহজ ছিল না এবং রাজনৈতিক পালাবদলে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে ব্রিটিশরাজ কায়েমের প্রেক্ষাপটে তার সব কিছু ছিনিয়ে নেয়ার কাহিনিও কম হৃদয় বিদারক নয়। আসলেই ইতিহাসের বহু ভাঙা-গড়ার সাক্ষী মির্জা গালিবের জীবন ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর, যা দেখা যায় তার লেখা চিঠিপত্র, কবিতা, গজল, দিনপঞ্জিতে। মির্জা গালিবের জীবন ও কর্মের ভেতর দিয়ে উদ্ভাসিত হয় মধ্যযুগের ভারত থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে নতুন যুগের সূচনাকাল এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, সাংস্কৃতিক বিন্যাস ও ঐতিহাসিক দিল্লি নগরীর উত্থান-পতনের অতি নির্মম-বাস্তবতার ছবি, যে ছবি ইতিহাসের ধুসর পাতা ছেড়ে মাঝে মাঝে চলে আসে রক্তাপ্লূত বর্তমানের দিনগুলোতে আর মানুষ ও মানবতাকে ভাসিয়ে নেয় হিংসা ও ঘৃণার প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর গালিব যখন আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষে চলছে পরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দশা। বাবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনে বিস্তৃত সুবিশাল ভূভাগ কমে সীমাবদ্ধ হয় দিল্লি এবং আশেপাশের সংক্ষিপ্ত এলাকায়। ১৮৫৭ সাল নাগাদ পুরো ক্ষমতা চলে আসে দখলদার ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির কব্জায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশদের নারকীয় সামরিক নৃশংসতা ও অমানবিক তাণ্ডব দিল্লিতে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সফল হয়। গালিব দেখেন তার প্রিয় শহর উপদ্রুত। রাজকীয় পরিবারের সদস্যরা নিহত। দরবার ও পুরনো নিয়ম গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবগণ নির্বাসনে। দিল্লির চাঁদনিচকে প্রতিদিন অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ, স্থাপনা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পশুর মতো মারতে মারতে নারী, শিশু, বৃদ্ধদের পর্যন্ত নিঃশেষ করা হচ্ছে। এমনই সঙ্কুল ও উপদ্রুত পরিস্থিতিতে গালিবের দিন কাটে দারিদ্র্য ও ভীতিতে, মৃত্যু আর ধ্বংসের দৃশ্য দেখতে দেখতে।

এরই মাঝে ১৮৬২ সালের ৭ই নভেম্বর রেঙ্গুনে নির্বাসিত ও বন্দি শেষ মুঘল সম্রাট আবদুল জাফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে গালিব আরও নিঃসঙ্গ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ এই সম্রাট শুধু তার শাসকই ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু ও সহযাত্রী-কবি। গালিব আফসোসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিখলেন, ‘বাহাদুর শাহ একই সঙ্গে কারাগার এবং তার নশ্বর দেহের আধার থেকে মুক্তি পেলেন।’ কিন্তু গালিবের মুক্তি সহজে হয়নি। তিনি হারানো মর্যাদা, ভাতা ফিরে পাওয়ার জন্য পথে-পথে ঘুরতে বাধ্য হলেন। দিল্লির পাশের ঐতিহ্যবাহী শহর লক্ষ্ণৌ গিয়েও ব্যর্থ হন। নতুন শাসক ব্রিটিশদের দফতরে আর্জি জানাতে উত্তর ভারত থেকে সুদূরের কলকাতায় উপস্থিত হলেন এবং সবক্ষেত্রেই চরম ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে তিনি ফিরে আসেন দিল্রিতে। সেই প্রিয় অথচ প্রায়-পরিত্যক্ত, প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরেই ধার-দেনা-কর্জ করে অতিকষ্টের জীবন-যাপন করতে থাকেন তিনি। রাজসিক কবিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রহণ করতে হয় প্রায়-দেউলিয়ার অভিশপ্ত জীবন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ সালে মির্জা গালিব যখন মারা যান তখন তিনি নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন ও প্রায়-বিচ্ছিন্ন একজন গুটিয়ে যাওয়া মানুষ। জীবন থেকে চলে যাওয়ার অপেক্ষাই তার একমাত্র অবলম্বন আর স্রষ্টার প্রযত্নেই তার একমাত্র আশ্রয়। গালিবের শেষ আশ্রয়ের পাশে একটি বিকেল কাটিয়ে আমার চোখে দীন-হীন-জীর্ণ কবরগাহ নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় করুণ রাজনৈতিক ইতিহাসের চলমান চালচিত্র এবং দিল্লিতে নৃশংসতার ফিরে আসার উন্মত্ত পদধ্বনিই ভেসে আসছিল। আমাকে ভাসিয়ে নিচ্ছিল উপমহাদেশের যুগ সন্ধিক্ষণ, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও সাংস্কৃতিক উথাল-পাতালের একেকটি অতিকায় ঢেউ। পাহাড়গঞ্জের হোটেলে ফিরে দিল্লির সে রাতে আমার ঘুম হয় না। ডায়েরির পাতা খুলে অনেক আগে মির্জা গালিবকে নিয়ে রচিত আমার একটি কবিতা পড়তে পড়তে রাত কেটে যায়। পাশের করলবাগের দিগন্ত আলোকিত হওয়ার আগেভাগে দিল্লির ঐতিহাসিক জামা মসজিদ থেকে ফজরের আজানের সুরেলা ধ্বনিতে অনিন্দ্য ভোর এসে টোকা দেয় জানালায়। সদ্য-বিগত রাতের গহ্বরে জমা থাকে পুরনো দিল্লির অবহেলিত কবরগাহের অপসৃয়মান ছায়া আর গালিবের উজ্জ্বলতম সান্নিধ্যের স্পর্শ। হৃদয়ে পুঞ্জিভূত হয় ঘুমহীন গালিবের শহরের আস্ত একটি রাত জেগে থাকার স্মৃতি, যে শহরের আরেক প্রান্তে কবরের নির্জনায় জেগে আছেন স্বয়ং মির্জা গালিব, শুনছেন অতীতের সমান্তরালে বর্তমান হয়ে প্রবহমান ঘৃণা ও হিংসার মাতাল উল্লাস।

লেখক: প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।