প্রত্যেক সময়ের প্রেক্ষাপটেই দেখতে পাওয়া যায়, নারীর ওপর সমাজ কতোগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে। তাদের চলা-ফেরা, বাক-স্বাধীনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমস্ত কিছুর উপর প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে সমাজ। তবে এতো বাধা-বিপত্তির পরও প্রতিটি যুগে অসংখ্য নারী নিজেদেরকে শক্তিশালী রূপে ও সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সমস্ত অদম্য নারীরা আমাদের কাছে সেলিব্রেটির মতোন। সমাজের উন্নয়নে নারীদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই –এ ধরনের চিন্তা লালনকারীদের চোখে আঙুল দিয়ে নারীর সক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে এই সেলিব্রেটি নারীরা।

সৃষ্টির শুরু থেকেই যে নারীরা এক শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছিলো, সেই নারীদেরকে পরিবর্তিত মানবসভ্যতার প্রতিটি যুগেই কালক্রমে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ‘দ্বিতীয় শ্রেণী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই ‘দ্বিতীয় শ্রেণী’ বিষয়ক ধারণাটির মাঝে কতোটুকু সত্যতা কিংবা অসত্যতা রয়েছে, তারই অনুসন্ধানে আজ বের হবো আমরা।

চলে যাবো অ্যানাটোলিয়ায়। অ্যানাটোলিয়ার এক দিকে মেসোপটেমিয়া, অন্য দিকে চ্যাটলহৈয়ুক। অ্যানাটোলিয়ার মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন, যার একটি বড় অংশে ছিলো বিশাল বিশাল নারী মূর্তির সমাহার। এসব নারী মূর্তিগুলোর মাঝে নারীর এমন ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পেয়েছি, যা চিরাচরিত ধারণার সাথে সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক।

চ্যাটলহৈয়ুকে আদিমতম মানব বসতির খোঁজ মিলেছে। সাড়ে চার হাজার বছর প্রাচীন এই মানব বসতির নিদর্শনগুলো দেখলেই বোঝা যায়, মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিলো প্রাক-কৃষি যুগে, প্রায় পাঁচ থেকে আট হাজার বছর আগে। এ সময়ে মানুষ পশুকে বশ করতে শিখেছিলো।

মানুষের জন্য সে সময়টি ছিলো ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ। মৃত্যুর হার ছিলো অনেক বেশি। এই অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করবার জন্য মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অবস্থান করতে শুরু করলো। বিশ বছরের দীর্ঘ গবেষণায় গবেষকরা একমত হয়েছেন যে, চ্যাটলহৈয়ুকের আদিমতম মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষের কোনো লিঙ্গীয় বৈষম্য ছিলো না। সমতার ভিত্তিতেই তারা নিজেদের সামাজিক জীবন পালনে অভ্যস্ত ছিলো। ছিলো না কোনো উঁচু-নিচুর ভেদাভেদও। প্রত্নতত্ত্ববিদ ইয়ান রিচার্ড হডারের মতে, এখানকার আদিমতম সমাজ ব্যবস্থা ছিলো ভীষণভাবে ইগালিটারিয়ান, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সমতাপূর্ণ। এখানে কোনো প্রকার উপাসনালয়, মন্দির বা পুরোহিতের বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় নি; যা শ্রেণীবিভেদকে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চ্যাটলহৈয়ুকে মৃতের কবর দেয়া হতো তাদের আবাসস্থলের মেঝেতেই। এ কবরগুলোতে প্রাপ্ত দেহাবশেষের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, নারী ও পুরুষের খাদ্যাভ্যাসও ছিলো একই রকম। একই বিষয় প্রযোজ্য ছিলো কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রেও। নারী-পুরুষ উভয়েই সব ধরনের কাজ করতো। শ্রম প্রদানের ক্ষেত্রেও এখানে ছিলো না কোনো বিভেদ। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টি হলো, এখানে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো না, বরং এদের সম্পর্ক ছিলো কমিউন্যাল বা গোষ্ঠীভিত্তিক। অর্থাৎ তাদের কাছে রক্তের সম্পর্ক বা লিঙ্গীয় সম্পর্কের কোনো গুরুত্ব ছিলো না।

চ্যাটলহৈয়ুকে ধ্বংসাবশেষ © Wikimedia

ইয়ান হডারের মতে, এই সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হতো ফস্টার হোম বা পালক বাড়িতে, যেখানে একজন শিশু সবার সন্তান হিসেবে বা শুধু একজন মানুষ হিসেবেই লালিত-পালিত হতো। এতে কঠিনতম দুর্যোগপূর্ণ সময়েও পরস্পরের পাশে সহাবস্থান করে কমিউন্যাল সম্পর্ক রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো তারা।

চ্যাটলহৈয়ুকে পাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় নিদর্শনটি ছিলো একটি নারী মূর্তি, যাকে ‘উর্বরতার দেবী’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নিওলিথিক এই নারী মূর্তিটি দুটি মৃতদেহের ওপর এক পা রেখে সিংহাসনে আসীন। ধারণা করা হয়, চ্যাটলহৈয়ুকে পাওয়া এই নারী মূর্তিই ছিলেন ইতিহাদের আদিমতম দেবী। বাস্তবে এই মূর্তিটি কিসের প্রতীক ছিলেন, তা হয়তো হলফ করে বলা যাবে না। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আদিমতম সেই সমাজে শিশু মৃত্যুহার অত্যাধিক হওয়ায় সন্তান জন্মদানকারী নারীদেরকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদানের ভূমিকায় এককভাবে অবতীর্ণ নারীরা আদিমতম সমাজে ছিলো পরম পূজনীয়- চিতাবাঘের শক্তি নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট উর্বরতার দেবীর এই মূর্তিটি এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তোলে।

কালের আবর্তে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিকাজের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের ফলে একটু একটূ করে সমাজে শ্রেণীবিন্যাস শুরু হলো এবং এ সময় থেকেই নারীদেরকেও একটু একটু করে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেলো। মা হিসেবে তাদের স্থান ঘরের মাঝেই নির্দিষ্ট হবার রীতি শুরু হলো এবং সমাজের ‘দ্বিতীয় শ্রেণী’ হিসেবেই তাদেরকে ধরে নিতে শুরু করলো সবাই। সমাজে ধর্মীয় ধারণার উৎপত্তির মাধ্যমে এ ব্যাপারটিকে আরও পোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। সম্পদ ও বহিঃজগতের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো পুরুষ।

কি করে সমাজে নারীর ভূমিকায় এই বিস্তর পরিবর্তন সংঘটিত হলো, তা জানতে হলে এবার আমরা অগ্রসর হবো মেসোপটেমিয়ার দিকে। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পাশে অবস্থিত সুমের, যেটি বর্তমান ইরাক, সেখানে তাকালেই পরিবর্তনের ধারার শুরুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুমেরীয়রা ছিলো প্রাক-বুদ্ধিদীপ্ত এক সমাজ। জানার আগ্রহ তাদের মধ্যে ছিলো প্রবল। কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন তাদেরকে এ ব্যাপারে আরও অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ইউফ্রেটিস নদীর পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ দেয়ার পদ্ধতি, চাকা ও লাঙ্গল আবিষ্কার এবং রাতের আকাশে তারার অবস্থান বিশ্লেষণ করে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী এক জাতিতে পরিণত হলো।

সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হলো, লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। সুমেরীয় সমাজে এই লিখন পদ্ধতির বিকাশে ভূমিকা প্রদর্শনের মাধ্যমেও নারীরা তাদের জায়গা করে নিয়েছিলো। তবে নারীদেরকে এই সমাজে আমরা বেশি দেখতে পাই পুরোহিত হিসেবে। এ ছাড়াও লেখাপড়া এবং গণিত শিক্ষায় তাদের কোনো বাধা ছিলো না। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাদের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ ছিলো। ব্যক্তিগত সম্পদ ও এর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও এই নারীদের ছিলো পূর্ণ অধিকার। এমনকি বিবাহ-বিচ্ছেদের সময়ও নারীর দাবি আদায়ের অধিকার ছিলো। এক কথায়, লিঙ্গীয় বৈষম্যের ব্যাপারটি খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সাল পর্যন্ত সুমেরীয় সমাজেও ছিলো না বললেই চলে।

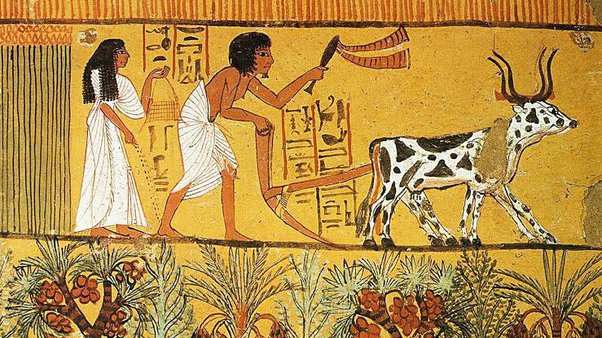

প্রাচীন মিশরীয় কৃষিতে নারী © Wikimedia

তবে ব্যত্যয় ঘটলো খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ সালের দিকে। সার্গন দ্য গ্রেটের নেতৃত্বে আক্কাদীয়রা সুমেরকে জয় করে নিজেদের করদ রাজ্যে পরিণত করলো। এক সময়ের স্বাধীন সুমেরীয় নারীদের জীবনে হঠাৎ করেই বিস্তর পরিবর্তন শুরু হলো। সমস্ত কিছুতেই বাধার সম্মুখীন হতে শুরু করলো তারা। লেখাপড়ার স্বাধীনতা হারিয়ে গেলো। পুরোহিত হিসেবে কাজ করার মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হলো তাদের। এমনকি পুরুষের পাশাপাশি জনসমাগম বা ঘরের বাইরে বের হবার অধিকারটুকুও তারা হারালো।

সুমেরের উর্বর ভূমি মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য তৈরীর মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে শুরু করলো। পুরুষরা প্রচুর সম্পদের মালিকে পরিণত হলো এবং প্রভুসুলভ ভূমিকায় উত্তীর্ণ হলো। আক্কাদীয়রা ছিলো যোদ্ধা জাতি। তারা জ্ঞানচর্চার পথটি সংকীর্ণ করে দিলো, নারীর সব ধরনের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করলো এবং সম্পদের উত্তরাধিকার হিসেবে পুরুষকে নির্বাচিত করলো।

যে কোনো সভ্যতার বিষয়ে জানতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তার পুরাতত্ত্ব ও শৈল্পিক নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণ করা। সার্গন দ্য গ্রেটের এই নবনির্মিত সভ্যতার প্রতীক হলো পুরুষ জাতি। আক্কাদীয় সভ্যতায় পাওয়া সমস্ত পুরাতত্ত্বগুলোই ছিলো পুরুষকেন্দ্রিক। নারী দেবীর মূর্তি যে ছিলো না, তা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে নারীকে শুধুমাত্র উর্বরতার দেবী হিসেবে অনুগ্রহপূর্বক স্থান দেয়া হয়েছিলো, প্রধান দেবতা পুরুষই ছিলো।

এভাবেই মেসোপটেমীয় নারীরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে এবং পুরুষরা শক্তিশালী হতে শুরু করে। কিন্তু এই পুরুষ কর্তৃত্বপূর্ণ প্রতিকূল সময়েও একজন নারী নিজের শক্তিকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হলেন সার্গনের মেয়ে এনহেদুয়ানা।

সার্গন দ্য গ্রেট © Wikimedia

এনহেদুয়ানা ছিলেন ইতিহাসের প্রথম লেখিকা। তাকে তার বাবা ‘মুন গড’ এর পূজারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ধর্মীয় কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে এনহেদুয়ানাকে দেয়া হয়েছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। অনেকে মনে করেন, সার্গন আসলে সমগ্র মেসোপটেমিয়াকে একজন প্রধান দেবতার অধীনে এনে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই নিজের মেয়েকে এই পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

কাদামাটির ট্যাবলেটে এনহেদুয়ানা নিজের রচিত গান বা মন্ত্রগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এসব ট্যাবলেটে এনহেদুয়ানার স্বাক্ষরই প্রমাণ করে যে, তিনি কতোটা ক্ষমতাবান নারী ছিলেন। তার মন্ত্র বা কবিতাগুলোতে তিনি বার বার ‘আমি এনহেদুয়ানা’ –এ ধরনের কথার প্রয়োগ করেছেন, অর্থাৎ ‘আমিত্ব’ বা ‘নিজস্বতা’-কে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে গেছেন, যা কোনো পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার প্রেক্ষাপটে ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে আবারো ধীরে ধীরে শক্তিশালী নারী কন্ঠস্বরগুলোকে দমন করবার প্রক্রিয়া শুরু হলো। নিয়ম হলো, কোনো নারী যদি উচ্চস্বরে কথা বলে, তবে তার দাঁত ইট দিয়ে আঘাত করে ভেঙে ফেলা হবে।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৭০ সালে আমরা হাম্মুরাবির কোড দেখতে পাই। কালো পাথরে খোদাই করে হাম্মুরাবির আইনগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘সান গড’ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার রোধে নির্দিষ্ট কিছু আইন প্রণয়ন করতে –এমনটাই জানা গেছে হাম্মুরাবির সেই শিলালিপি থেকে। তার ২২২টি আইনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁতের কথা।