১৬০৫ সাল। সদ্য সিংহাসনে আরোহণ করেছেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর, যাকে আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অস্পষ্ট সম্রাট বলে চিনি। মুঘল চিত্রশালায় গভীর মনোযোগ দিয়ে একটি কাল্পনিক পাখির ছবি আঁকায় ব্যস্ত এক ব্যক্তি। চিত্রশালার অনেক চিত্রকরদের মাঝে তিনিও একজন। সম্রাট আকবরের সময় থেকেই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এখানে। কিন্তু এতোদিন শুধুই সহশিল্পী হিসেবে ছবিকে রঙিন করে তোলার দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। তবে কখনো কখনো শিল্পীসত্ত্বারও প্রতিফলন ফুটে ওঠে তার হাতের রং-তুলির আঁচড়ে। নিজের জন্যই এঁকে ফেলেন অনেক প্রতিকৃতি। আজও তা-ই করছিলেন। বাস্তব প্রতিকৃতির পাশাপাশি কাল্পনিক প্রতিকৃতি গড়ে তুলতেও বেশ ভালোবাসেন তিনি। হঠাৎ তলব এলো, রাজদরবারে যেতে হবে। দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন চিত্রকর মনোহরও আছেন সেখানে। সরাসরি আদেশ দিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, তার প্রতিকৃতি আঁকতে হবে। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী মনোহরের সাথে কাজ শুরু করলেন তিনি। প্রতিকৃতি আঁকা শেষ হলে তাতে তার কাজের পারদর্শীতা দেখে সম্রাট এতোটাই খুশি হয়েছিলেন যে, ‘নাদির-আল-আসর’ অর্থাৎ ‘যুগের বিস্ময়’ উপাধি দিয়েছিলেন তাকে। আকবরের শাসনকালেই ‘ওস্তাদ’ উপাধি পাওয়া চিত্রকর মনসুরের জীবনে সে দিন একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো। এবার থেকে একক চিত্রায়ন আর শুধু নিজের জন্য নয়, পুরো বিশ্ব জানবে ও দেখবে তার অমর কীর্তি।

সতেরো শতকের চিত্রশিল্পী ওস্তাদ মনসুরকে অনেকে ভারতবর্ষের পাবলো পিকাসো বলে থাকেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রচেষ্টাকে কোনো বিশেষণে বিশেষায়িত করার অবকাশ নেই। সতেরো-আঠারো শতকের সে সময়টাতে অনেক চিত্রকরেরই আবির্ভাব ঘটেছিলো। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশের অঙ্কনেই অনুকরণের ছাপ স্পষ্ট ছিলো। বিশেষ করে মুঘল আমলের শুরু থেকেই মুঘল চিত্রশিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব ছিলো প্রকট, সেই সাথে ছিলো ইন্দো-পারস্য রীতির প্রভাবও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যীশুর জন্মের সময়ের একটি ছবি ‘অ্যাডোরেশন অফ দ্য মেজাই’ এবং মৃত্যুর সময়ের আরেকটি ছবিতে পাওয়া ডানাওয়ালা অ্যাঞ্জেলদের উপস্থিতি কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবরের একটি পেইন্টিং-এ এবং পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি পেইন্টিং-এও দেখা যায়।

ওস্তাদ মনসুরের আঁকা সম্রাট শাহজাদা সেলিম (জাহাঙ্গীর) চিত্র

সে যা-ই হোক, ওস্তাদ মনসুর কিন্তু ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তার আঁকা চিত্র ছিলো একেকটি অনবদ্য সৃষ্টি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, তিনি বাস্তবকে আরও বাস্তব এবং কল্পনাকে ভীষণ কাল্পনিক করে ফুটিয়ে তুলতেন ক্যানভাসে। আর তার এই মনোমুগ্ধকর শিল্পগুণ পরিচয় পেয়েছে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে। এর যথেষ্ট কারণও আছে। আমাদের কারো কাছেই এটি অজানা নয় যে, জাহাঙ্গীরের বাবা মুঘল সম্রাট আকবর একজন সুনিপুণ যোদ্ধা ও যোগ্য শাসক ছিলেন। স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রশিল্পে যে তার আগ্রহ ছিলো না তা নয়, এমনকি অনেক দক্ষ শিল্পী দিয়ে নিজেই গড়ে তুলেছিলেন একটি অভিনব মুঘল চিত্রশালা। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত প্রতিষ্ঠার কাছে তার শিল্পপ্রীতি প্রাধান্য পায় নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যশাসন তাকে অন্য বিষয় নিয়ে ভাববার অবসর দেয় নি। আর তাই শিল্পচর্চার সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে তার আর মনোনিবেশ করা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ছেলে জাহাঙ্গীর ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে এখানেও একটি বিষয় লক্ষণীয়। জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর এবং রাজস্থানের রাজপুত কন্যা যোধবাঈ বা মরিয়ম-উজ-জামানির সন্তান। অর্থাৎ তার রক্তে ছিলো মোঙ্গল-চাগতাই ও ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ। তাই তার শিল্পবোধও ছিলো আলাদা। তার উপর একটি সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্যের পাশাপাশি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়ে বসেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালা। মুঘল চিত্রশিল্পের উদ্ভব সম্রাট হুমায়ুনের আমলে হলেও তা পূর্ণতা পেয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে, যদিও জাহাঙ্গীরের সংস্কৃতিমনের প্রাধান্যের কারণেই তাকে রাজ্য পরিচালনায় অযোগ্য ভেবেছিলেন আকবরসহ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ। তবে মুঘল চিত্রকলার সর্বোচ্চ উন্মেষের জন্য ১৬০৫ সাল থেকে ১৬২৭ সাল পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলকেই ‘মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ’ বা ‘মুঘল রেনেসাঁ’ বলা হয়।

মনসুর নাককাশের কাশ্মীরের টিউলিপ

সম্রাট জাহাঙ্গীর শুধু সংস্কৃতিপ্রেমীই ছিলেন না, জীবিত পশুপাখির প্রতিও ছিলো তার গভীর মমত্ববোধ। তার চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেতো তার অদম্য আগ্রহ এবং কৌতুহল। কৌতুহলকে জয় করার কোনোরকম চেষ্টা না করে সবসময় নিজের মনের কথা শুনেছেন জাহাঙ্গীর, চালিয়েছেন বৈচিত্র্যময় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গভীর পর্যবেক্ষণ ও তার চুলচেরা বিশ্লেষণ। মুঘলদের মধ্যে তিনিই প্রথম গড়ে তুলেছিলেন প্রাণীদের অভয়ারণ্য, তৈরী করেছিলেন নিজস্ব পশুশালা ও পাখিশালা। তার অমর কীর্তি ‘তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী’ –তে তিনি ১৬১২ সালে প্রধান খাদেম মুকররব খাঁ এর মাধ্যমে গোয়া থেকে সংগ্রহ করা একটি টার্কি মুরগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও কাশ্মীর থেকে ১৬২০ সালে পাওয়া একটি বাদামী ডিপার, লাইলী ও মজনু নামের এক জোড়া সারস দম্পতি এবং মারখোর ও বারবারি প্রজাতির দুটো বুনো ছাগলের মিলনে জন্মানো ছাগশিশুকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; যা তিনি তার লেখায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এমনকি সিংহকে নিয়েও তিনি একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এতোসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তার কৌতুহলকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। আরও তৃপ্তি লাভের জন্য তিনি সবসময়ই চেয়েছেন এই অমূল্য প্রাণগুলোর স্মৃতি ধরে রাখতে। আর স্মৃতিকে অমলিন করে রাখবার জন্য চিত্রকলার বিকল্প তো কিছুই হতে পারে না। এই সূত্র ধরেই বিভিন্ন সময় নিয়োগ দিয়েছেন অসংখ্য চিত্রশিল্পীকে। তবে গভীর শিল্পবোধ দিয়ে তার মন কাড়তে সক্ষম হয়েছেন কেবল দুই জন ব্যক্তি –আবুল হাসান (‘নাদির-উজ-জামান’ বা ‘যুগের শ্রেষ্ঠ’) এবং ওস্তাদ মনসুর (‘নাদির-আল-আসর’ বা ‘যুগের বিস্ময়’)।

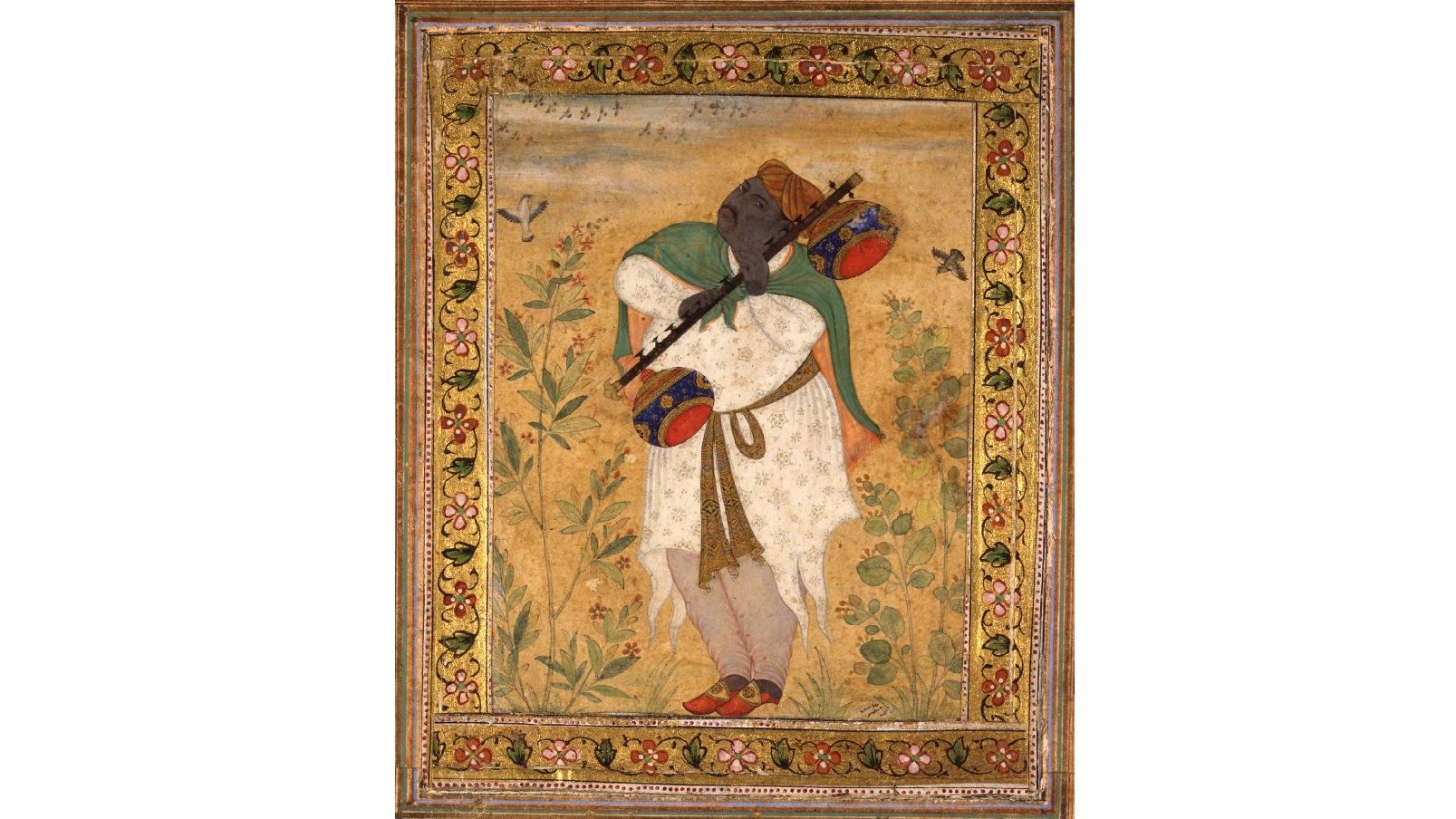

ওস্তাদ মনসুরের আঁকা একজন বীনা বাদক, ব্রিটিশ মিউজিয়াম

আসলে মুঘল সাম্রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকরা তাদের শিল্পীদের প্রতি ছিলেন ভীষণ উদার। তাছাড়া সেই যুগে শিল্পকলা ছিলো দরবার-কেন্দ্রিক। মুঘল চিত্রকররা নিজে এককভাবে ছবি তৈরী করতেন না, বরং তারা সম্মিলিতভাবে ছবি আঁকতেন। যেটা ছিলো চিত্রশালা, সেটা আসলে বিরাট ছবি আঁকার কারখানা এবং সেখানে চিত্রশিল্পীরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের গুণকীর্তনও করতেন। চিত্রশিল্পীদের নিজেদের নাম খুব সংক্ষিপ্ত ছিলো। সংগত কারণেই আমরা ইতিহাসে ‘আকবরের চিত্রশালা’, ‘জাহাঙ্গীরের চিত্রশালা’, ‘দারা শিকোর চিত্রশালা’ প্রভৃতি দেখতে পাই; কিন্তু ব্যক্তি চিত্রশিল্পীদের পরিচয় তেমন কোনো লেখাতে মেলে নি। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের চিত্র ছিলো কিছুটা ব্যতিক্রম। তিনি আকবরের অনুকরণীয় নিয়মের পরিবর্তন করে চিত্রশিল্পে একটি নবযুগের সূচনা করেন। তার ব্যক্তিগত প্রভাব, শিল্পানুরাগ ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা ভীষণ অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হতেন। সম্রাট বাবরের সাথে তার বোনের দেখা হওয়া নিয়ে ওস্তাদ মনসুর একটি ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু ‘বাবরনামা’ –তে ওস্তাদ মনসুরের কথা উল্লেখ না থাকায় হলফ করে বলা সম্ভব না যে সম্রাট বাবর কিংবা সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে তিনি মুঘলদের সেবা দিয়েছিলেন কি না। কিন্তু এটি প্রমাণিত যে, তিনি সম্রাট আকবরের সময়ে মুঘল চিত্রশালায় কাজ করেছেন। অথচ আবুল ফজলের লেখা ‘আকবরনামা’ –তেও আলাদা করে তার পরিচয় উঠে আসে নি। ওস্তাদ মনসুরের শিল্পবোধ ও জ্ঞানের যথাযথ পরিচয় একমাত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতেই ফুটে উঠেছে।

ওস্তাদ মনসুরের আঁকা টার্কি মুরগি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম

সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজেও কোনো শিল্পী থেকে কম ছিলেন না। একজন চিত্রশিল্পীর আঁকা হোক কিংবা একাধিক শিল্পীর আঁকা হোক, শিল্পকর্মের বিষয়ে তিনি এতোটাই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন যে কোন ছবি কার হাতে আঁকা অথবা ছবির কোন অংশে কোন শিল্পী কাজ করেছেন তা তিনি দেখামাত্রই বলে দিতে পারতেন। চিত্রকর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তার প্রবল অনুরাগের মোক্ষম প্রমাণ এটি।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সংগ্রহের টার্কী মুরগী থেকে শুরু করে শৃঙ্খলাবদ্ধ মেষ, সাদা বক, নীল গলাবিশিষ্ট হিমালয়ের পাখি, লাল ঝুঁটিবিশিষ্ট জলচর পাখি ইত্যাদি প্রকৃতির কতো বিস্ময় যে ওস্তাদ মনসুরের তুলিতে প্রাণবন্ত হয়েছে, তার হিসেব কষা যাবে না। ১৬১৯ সালে পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাসের কাছ থেকে উপহার পাওয়া জাহাঙ্গীরের প্রিয় বাজপাখিটি যখন মারা যায়, তখন তার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ওস্তাদ মনসুরকে ডেকে পাঠান তিনি। ওস্তাদ মনসুর নিজের সমস্ত প্রতিভা দিয়ে এঁকে ফেলেন বাজপাখিটিকে। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়পাত্র এনায়েত খাঁ এর ছবিও আঁকিয়ে রেখেছিলেন সম্রাট ওস্তাদ মনসুরকে দিয়ে। ১৬২০ সালে কাশ্মীর থেকে আনা বাদামী ডিপার এবং সংগ্রহের জোড়া সারসের প্রতিকৃতিও আঁকিয়ে নেন তিনি মনসুরের হাতে। সম্রাটকে ইথিওপিয়ার তুর্কী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা একটি জেব্রা উপহার দিয়েছিলেন মীর জাফর নামের একজন কর্মকর্তা, যেটিকে দেখে সম্রাট প্রথমে ভেবেছিলেন একটি ঘোড়ার ওপর ডোরাকাটা রং করা হয়েছে। অনেক ঘষেও যখন সেই ডোরাকাটা দাগ উঠানো যায় নি, তখন সম্রাট বিচিত্র সুন্দর সেই প্রাণীটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই জেব্রার ছবিও প্রাণ পেয়েছিলো ওস্তাদ মনসুরের হাতে।

গিরগিটি রয়েল গ্যালারী ওস্তাদ মনসুরের আঁকা

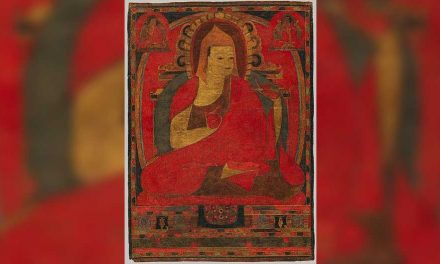

লেখিকা পার্বতী শর্মার মতে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাবা সম্রাট আকবর যেমন ছিলেন সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা আনয়ন ও উদার ধর্মবিশ্বাসের জন্য বিখ্যাত এবং পরবর্তীতে ছেলে সম্রাট শাহজাহান যেমন ছিলেন অসাধারণ সব স্থাপত্যকলার জন্য বিখ্যাত; তেমনি সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম যথার্থ নিসর্গী। সময় পেলেই সম্রাট জাহাঙ্গীর সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মীরে বেড়াতে যেতেন। সেখানকার ফুল ছিলো তার ভীষণ প্রিয়। বিচিত্র ধরনের সেইসব ফুল সম্রাটকে মুগ্ধ করতো। তাই তিনি প্রায়ই কাশ্মীরে ওস্তাদ মনসুরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ওস্তাদ মনসুর কাশ্মীরের প্রায় ১০০টি ফুলের ছবি এঁকেছেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিলো টিউলিপ ফুলের পেইন্টিং।

বিলুপ্ত ডোডো পাখির গুটিকয়েক ছবির মধ্যে অন্যতম ছিলো ওস্তাদ মনসুরের হাতে আঁকা একটি ছবি। এমনকি এটি ছিলো জীবিত ডোডো পাখিকে দেখে আঁকা অনন্য একটি পেইন্টিং। অসংখ্য পোর্ট্রেইটও চিত্রায়িত হয়েছে ওস্তাদ মনসুরের হাতে। সম্রাট আকবর ও পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে কর্মরত সংগীত বিশারদ নৌবত খানের পোর্ট্রেইট ওস্তাদ মনসুরের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এছাড়াও কাল্পনিক যেসব ফুল ও পাখি তিনি এঁকেছেন, সেগুলো ছিলো অবাক করার মতো আকর্ষণীয়। ওস্তাদ মনসুরের আঁকা ভারতীয় একটি গিরগিটির ছবি পাওয়া গিয়েছে, যেটিতে এতো চমৎকারভাবে গিরগিটির শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে যে ভাবতেই অবাক লাগে।

সাইবেরিয়ান ক্রেন, ওস্তাদ মনসুরের আঁকা

শুধু মুঘল আমলেই না, বড় কোনো সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে কোনোকালেই শিল্পীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা ইতিহাসে ফুটিয়ে তোলা হয় নি। ওস্তাদ মনসুরও খুবই ভাসা ভাসা ভাবে আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু অদম্য প্রতিভাকে চাইলেও আড়াল করে রাখা এতো সহজে সম্ভব হয় না। এ জন্যই কালে কালে একটু একটু করে হলেও ওস্তাদ মনসুরকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি কতোটা প্রতিভাবান ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ছিলেন তা একটি ঘটনাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে সতেরো শতকের এই শিল্পীর সম্মানে ‘মার্কারী’ গ্রহের একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের নাম রাখে ‘মনসুর’। এমন সম্মানের অধিকারী ব্যক্তির প্রতিভা নিশ্চিতভাবেই কোনো প্রশ্নের দাবী রাখে না।