ভোরের আলো আকাশের সীমা ছাড়িয়ে সবে নেমে এসে পড়েছে বাড়ির ছাদে। অন্ধকারের আবছা ওড়না তখনও সরে যায়নি। এমন সময়~শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে রুক্ষ্ণ পথের বুকে এসে দাঁড়ায় দু’টি আরবি ঘোড়া। সদর ছাড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলে গড়ের মাঠের দিকে। দারোয়ান হতভম্ব। বড় বাজারের গলির মধ্যে যে কয়জন লোক চলাচল করছিল তারা অবাক বিস্ময়ে দেখে আরোহী দু’ জনকে। আরোহীদের কিন্তু তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই…. দ্রুত গতিতে তারা এসে পৌঁছায় ময়দানে।

প্রাতঃ ভ্রমণে যারা বেরিয়েছিল তাদেরও চক্ষু স্থির! কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া মেয়ে! তাও মেম সাহেব নয়, বাঙালী! আঁটসাঁট পোশাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন যিনি সেই আরোহিনীর নাম “কাদম্বরী”। ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, ভোরবেলা স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন গড়ের মাঠে।

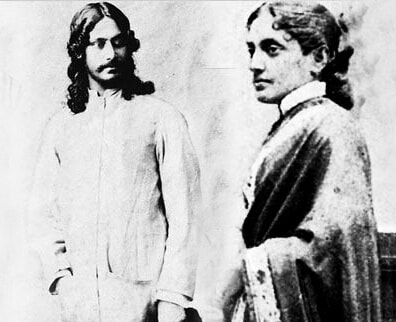

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

“বাংলাদেশে বৌদি সম্পর্কটি বড় মধুর। এমনটি আর কোনো দেশে নেই। মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানের কথা….খুব ভালবাসতাম তাকে, তিনিও খুব ভালোবাসতেন। এই ভালবাসায় নতুন বৌঠান বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন। আমার সকল আবদারের ঐ একটাই স্থান ছিলো- নতুন বৌঠান। কত আবদার করেছি,কত যত্ন, ভালোবাসা পেয়েছি।”

কবি তখন সাত বছরের বালক। দিনটা ছিল ১৮৬৮ এর ৫ ই জুলাই। মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে ঠাকুরবাড়ির নুতন বউ হিসেবে গাঁট ছাড়া বাঁধলেন ৯ বছরের বালিকা-কাদম্বরী। শ্যামলাল গাঙ্গুলীর ৩য় সন্তান-কাদম্বরী। জুলাইয়ের যে তারিখে ঠাকুরবাড়ির বধূ হিসেবে কাদম্বরীর পরিচিতি, সেই দিনটাই তার জন্মেরও দিন। ১৮৫৯ এর ৫ ই জুলাই সঙ্গিত রসিক পরিবেশে জন্ম। সহজাত যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছিলেন, ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে তা আরও মুক্তি পেল।

“দুই মহলে বাড়ি তখনো ভাগ করা। মনে আছে, ছোড় দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নুতন বউকে পাশে নিয়ে। মনের কথা বলাবলি চলছিল, আমি কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই এক ধমক! তারা যে ছেলেদের দাগকাটা গন্ডির বাইরে।”

“কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য ভেঙ্গে গেল গন্ডি, গড়লো সাঁকো। বৌ ঠাকুরুণের জায়গা হল বাড়ির ভিতরের ছাদের লাগোয়া ঘর, সেই ছাদে তারই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়তো সেখানে। নিমন্ত্রণ এর দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠতো এই ছেলে মানুষ। এইবার আমার নির্জন বেদুয়ানি ছাদে শুরু হল আরেক পালা…. এলো মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গলায় পলার হার খানি, চেয়েছি অবাক জানি তার পানে, বড় বড় কাজল নয়নে অসংকোচে ছিল চেয়ে। ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার। স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার। সকালবেলার রোদে বাদাম গাছের মাথা- ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা। একখানি সাদা শাড়ি,কাঁচা কচি গায়ে কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়। দু খানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে। ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে ঐ মূর্তি খানি ছিল।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনীকার কাদম্বরীকে পরমা সুন্দরী কন্যা বলে উল্লেখ করেছেন। আর তার স্ত্রী লাবণ্যের অজস্র বিবরণ পেয়েছি তারই ভক্ত কবির রচনায়। তবে সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তার দীর্ঘ কেশ আর চোখ দু’টি।

কাদম্বরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“নতুন বৌঠানের চোখ দু’টো আমার মনের মধ্যে এমনভাবে গাঁথা হয়ে গেছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়ই তার চোখ দু’টো আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে থাকে,কিছুতেই ভুলতে পারিনা। তাই ছবিতেও বোধ হয়- তার চোখের আদল এসে যায়।”

“নতুন বৌঠানের সৌন্দর্যের সাথে সহজে মিশে ছিল কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মীর রূপটি। এতো অনাদরে মানুষ হয়েছি, কেউ দেখত না আমাদের। সর্ব প্রথম বড়দি, তার পরেই নতুন বৌঠান আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেই প্রথম আমি যেন জীবনে আদর-যত্ন পেলুম। এতো দূর্মূল্য সেটা লেগেছিল তা বলতে পারি নে।”

“বৌ ঠাকুরণ রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন। এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। স্কুল থেকে ফিরে এলেই থাকতো আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাষ দিয়ে সেদিন আর কথা ছিল না।”

এরকম প্রতিদিনের অজস্র স্নেহের ছবির টুকরো টুকরো করে ধরা পড়ে শেষ বয়সে বিভিন্ন আলাপে, লেখায়, কখনো মুরান সাহেবের বাড়ির বকুলতলায় বন-ভোজন, কখনো পৈতের সময়কার খাবার – দাবারের বিভিন্ন উপাচার মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।

“মেয়েরা যে কতটা স্নেহ ঠেলে দিতে পারে সেই দেখলুম, যখন নতুন বৌঠান আমাকে হাতে নিলেন। আমি তো বাড়ির কালো ছেলে…. সেই কালো ছেলেকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন এখন তা বুঝতে পারি। স্কুল থেকে ফিরে আসতুম, ঘরের দরজার পাশেই থাকতো চটি জোড়া। বুঝতাম তিনি রেখে দিয়ে গেছেন যত্ন করে। কত রান্না করে এনে আমাকে খাওয়াতেন। একদিন কি যে হয়েছিল- অভিমান করে আমি দৌড় দিলুম, খুঁজে এনে আদর করে অভিমান ভাঙালেন। কত আদর তার মধ্যে, যেনো গভীর ভালবাসার একটা উৎস ছিল। অথচ আমার কিছু প্রশংসা করা- সেটা যেনো ঠিক নয়।আমার কাব্য! তার চেয়ে বেহারি চক্রবর্তীর কাব্য ভালো, আমার গলা তার চেয়ে সন্ধ্যার গলা সে অনেক ভালো। শোন কথা একবার আর দেখতে আমাকে এমনি বা কি? বড় দুঃখ হতো। আয়নার সামনে গিয়ে ভাবতুম- কোনখানে সংশোধন করলে ভালো হয়। ঝগড়া নিয়তই হতো। চাবি চুরি করা আমার রোগ ছিল। যখন পেরে উঠতুুম না চাবি চুরি করতুম তার। সমস্ত তেতলার ছাদে খোঁজ চালাতো কোথায় চাবি? কোথায় চাবি?”

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দাঁড়িয়ে), বামে তার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বসে), পাশে ডানে তার স্ত্রী কাদম্বরী দেবী; Image Source: tsemrinpoche.com

রবীন্দ্রনাথের যখন ১৩ বছর ১০ মাস বয়স তখন তার মার মৃত্যু হয়।

“আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম। তখন কত রাত্রি জানিনা। একজন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ওরে,তোদের কি সর্বনাশ হল রে! তখনি বৌ ঠাকুরান তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন, পাছে গভির রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে আশঙ্কা তাহার ছিল।”

“অতঃপর নতুন বৌঠানের স্নেহ বৃত্তে শুরু হলো তার নানা রঙের দিন। বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠ বধু ছিলেন, তিনি মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনি আমাদের খাওয়াইয়া,পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে, তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত চেষ্টা করিলেন। এই জন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যুর কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল।”

রবীন্দ্রনাথের এই আত্ম-উপলব্ধি যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, ভুলে থাকার শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভুলিয়ে রাখার শক্তি। যে শক্তির উৎস- তার চেয়ে মাত্রই কিছু বড় নতুন বৌঠান। অনুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে মাতৃস্নেহে খাইয়ে পড়িয়ে সদ্য হারানো মায়ের অভাব ভুলিয়ে রাখার জন্য তার ছিলো দিবারাত্রি সাধনা।

জোড়া সাঁকোর বাড়ির বাইরের তেতলার ছাদ সংলগ্ন ঘরটিতে নীড় গড়লেন জ্যোতি দাদা ও নতুন বৌঠান। সঙ্গী হলেন রবী। ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা জ্যোতি দাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন আর আমাকে রাখতেন পাশে। দিনের শেষে ছাদের ওপর পরতো মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গরে মালা ভিজে রুমালে,পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেয়া জল আর বাটাতে ছাঁচি পান। বৌঠাকুরন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। আর ছাদটাও শুধু ছাদ ছিল না। ছাদটাকে বৌঠাকুরন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ,আশে- পাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনি গন্ধা, কবরি আর দোলনচাঁপা।

বাল্মীকি প্রতিভা নাটকে ইন্দিরা দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথ

১৮৭৭ এই তেতলার ঘরটিতেই ঘটে গেল রবীন্দ্রনাথের জীবন তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি বড় ঘটনা, প্রকাশিত হলো ভারতী পত্রিকায়…. প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর এ কথা বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের অফুরান সৃষ্টির অজস্র প্রকাশ ঘটেছে- ভারতীর় পাতায়। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একে ঘিরে জমে উঠেছিল সাহিত্যিক আড্ডা। তার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন-

“সন্ধ্যে বসতো জ্যোতি কাকাদের বৈঠক। সেখানে আসতেন-তারক পালি,ছোট অক্ষয় বাবু,কবি বিহারী লাল। রবি- কা বয়সে ছোট হলেও এই বৈঠকে যোগ দিতেন। এইখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকিমা অর্থাৎ জ্যোতি কাকার স্ত্রী ছিলেন- এ বৈঠকের কর্তী।”

সাহিত্যের কনিষ্ঠ পাঠিকা কাদম্বরী,সারদা মঙ্গলের কবি’কে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। এমনকি ভালো লাগার উপহার স্বরুপ নিজের হাতে বুনে সারদ মঙ্গলের কয়টি পংতিসহ একটি আসনও উপহার দেন কবিকে।

কাদম্বরীর যে একটি মাত্র প্রত্যক্ষ চিহ্ন নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তা হলো ঐ সাধের আসন। সেই উপহার স্মরণ করে কাদম্বরীর অকাল মৃত্যুর পর বিহারী লাল লেখেন ”তোমার আসন খানি…….”

কাদম্বরীর অকাল মৃত্যুতে ভারতী বন্ধ করে দেওয়ারই কথা হয়েছিল। সেই মর্মে তত্ত্বাবধনিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব নেন স্বর্ণ কুমারী। ভারতী ও কাদম্বরীর ওতোপ্রোত যোগাযোগ সম্পর্কে শরৎকুমারী চৌধুরানী বলেন-” ফুলের তোড়া গুলি সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্ব কেহ জানিতে পারে না”।

জ্যোতি দাদার সাথে রবি

মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন যখন ছিঁড়িল, ভারতির সেই বখরা আর ফুল তুলে না, মালা গাঁথেন না, ধুলায় মলিন। ভারতি যে বছর প্রথম প্রকাশিত হয় সেই বছরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “এমন কর্ম আর করব না” অভিনিত হলো জোড়া সাঁকোর ঘরোয়া পরিবেশে। রবীন্দ্রনাথ- অভিনয় করেছিলেন অলিক বাবুর ভূমিকায় আর নায়িকা হেমাঙ্গিনির ভূমিকায়-কাদম্বরি। সম্ভবত দু’জনের এটাই প্রথম অভিনয়। স্বর্ণকুমারী রচিত ‘বসন্ত উৎসবে’ কাদম্বরী মুখ্য চরিত্র- লীলা সেজে অভিনয় করেছিলেন। সে সময় তার প্রিয় দেওরটি বিলেতে। ‘এমন কর্ম আর করব না” অভিনয় সূত্রে রবীন্দ্র-তত্ত্ববিদ অনেকে সিদ্ধান্তে আসেন-ভগ্ন হৃদয়ের উৎসব পত্রে ” শ্রীমতি হে” হয়তোবা ওই নাটকের হেমাঙ্গিনী। তবে ভিন্ন মতে- “হের”-জন্ম হেকেটি থেকে । হেকেটি ত্রি মুন্ড ধারী গ্রিক দেবী। কাদম্বরীকে ঘিরে বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্র- এই তিন পুরুষের উপস্থিতি অন্তরঙ্গ মহলে- এই নামের সূত্রপাত ঘটায়।

আবার ‘মালতি’ পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে- হেকেটে ঠাকুরনের উল্লেখ আছে বিচ্ছিন্নভাবে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম যৌবনের প্রায় সব বই উৎসর্গ করেছেন-” শ্রীমতি হে” কেই। কখনো ছদ্মনামের আড়ালে…. কখনো শুধুই-” তোমাকে দিলাম”।

” মানময়ী”- গীতি নাট্যে- কাদম্বরী উর্বশীর ভূমিকায় কেবল অভিনয়ই নয়,গানও গেয়েছিলেন। সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ জগমোহন গাঙ্গুলীর নাতনির সংগীতের অধিকার ছিলো সহজাত। হয়তো জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় তা আরও পরিশীলিত হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসে তথ্যপ্রমাণ খুঁজতে যাওয়া অনর্থক….তবে এটুকু কল্পনার আশ্রয় আমরা নিতেই পারি- দেশীয়,বিলেতি সুর মিলে দুভাই যখন তেতলার ছাদের ঘরে বাংলা সংগীতের অনেক ধারা সৃষ্টি করেছিলেন,তাদের অনেক গান হয়তো কাদম্বরীর কন্ঠে প্রথমবার গীতি সওায় রূপ লাভ করেছিল।

কাদম্বরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু অফুরান ভালোবাসার সঙ্গি হয়ে নয়, প্রতি মুহূর্তে সমালোচকের ভূমিকার থেকেও কৈশরের কবি প্রতিভাকে যৌবনে উন্মেচিত করেছেন নতুন বৌঠান।

“তিনি সর্বদাই আমাকে খোঁচাতেন, সেটা যে স্নেহ বুঝতুম না ,তখন লজ্জা পেতুম, দুঃখ হতো। মনে হতো কি করে এমন হব যে, আর কোনো দোষ তিনি খুঁজে পাবেন না।

সবাই খেতে বসেছি, হঠাৎ তিনি বললেন, দেখো,দেখো রবি কি রকম করে খায়, উনার মতন, কি লজ্জা পেত। অথচ সেটা কমপ্লিমেন্ট…. উনার মতো করে খাওয়া খুবই কমপ্লিমেন্ট, বড় কমপ্লিমেন্ট।

রবি সবচেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভালো না। গলা যেনো কিরকম,অথচ এ সবই ছলনা। মনে- মনে বলতেন তার উল্টো।

তিনি তো কখনো স্বীকার করতেন না আমি লিখতে পারি বা কোন কালে পারবো। বিহারী লাল ছিলো তার আদর্শ। শুধু একটি মাত্র গুন আমার স্বীকার করতেন যে আমি ভালো সুপুরি কাটতে পারি। রবি কি চমৎকার সুপুরি কাটে, ওটা অবশ্য কাজ আদায়ের ফন্দি। তর্কে বৌঠানের কাছে বার বার হেরেছি, কেননা তিনি তর্কে জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবা খেলায়। সে খেলায় তার হাত ছিলো পাকা।”

হাওয়া বদল করতে জ্যোতি দাদা নতুন বৌঠানকে নিয়ে প্রায়ই যেতেন গঙ্গা তীরে। চন্দননগরের একটি ছোট দোতলা বাড়িতে উঠেছিলেন বার কয়েক, সঙ্গী রবি।

“গঙ্গার ধারে প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোট সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসেছে সাথে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায় বিদ্যাপতির পথটি জেগে উঠল,নিজের সুর দিয়ে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম।থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেঁধে গেছে ডালপালায়। ডিঙ্গি নৌকা গুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝোঁকে পড়ে ছুটছে। ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঝপঝপ শব্দ করছে ঘাটের ওপর। বৌঠাকুরন ফিরে এলেন ,গান শুনালেম তাকে,ভালো লাগলেও বলেননি, চুপ করে শুনলেন।”

পরবর্তিকালে চন্দন নগরে গিয়ে ওরা উঠলেন মুরাদ সাহেবের সেই বিখ্যাত বাগানবাড়িতে। প্রায় বর্ষ ব্যাপী এইখানে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারা বয়ে গিয়েছে নানা ধাপে। একদিকে-গুরুগম্ভীর সাহিত্যসমাজ, রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ,অন্যদিকে বৌঠাকুরানীর হাঠ, আর সন্ধ্যা সংগীতের বেশ কিছু কবিতাও, পাশাপাশি ব্যক্তিগত গদ্য নিবন্ধের সংকলন-বিবিধ প্রসঙ্গে। সমস্ত রচনার সঙ্গেই কাদম্বরীর যোগ কতোটা নিবিড় তা বোঝা যায় বইটির উপসর্গ পত্র পড়লে।

“এ ভাব গুলোর সঙ্গে তোমাকে আরো কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটা কতক সুখ- দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম।এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চোক্ষে দেখিও। তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে রহিল- এক লেখা তুমি-আমি পড়ব,আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে।”

মুরান সাহেবের বাড়ির পরবর্তী বসবাস সদর স্ট্রিটে, সেখানেও জ্যোতি দাদা,নতুন বৌঠান এর সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ।

এরপর কোথা থেকে যেনো ঘনিয়ে আসে অবসানের সুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ঘরে ঘরে ভরা সংসার। সৃষ্টি ও কর্মের অজস্র ধারায় সবাই মাতোয়ারা। তারই মধ্যে কখন, কিভাবে নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব ঘিরে ধরেছিল কাদম্বরীকে। রবীন্দ্রনাথের তখন নিজস্ব সংসার ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে তার প্রকাশের ক্ষেত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মগ্ন আপন খেয়ালে।

তারও আগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে উর্মি, উর্মিলা, স্বর্ণকুমারীর- ছোট মেয়ে। যাকে নিজের সন্তানের মতই বড় করেছিলেন নিঃসন্তান-কাদম্বরী। হয়তো এ সমস্ত কিছুই অথবা এর কোনটাই নয়। কেউ নিশ্চিত জানি না কেন কাদম্বরীর মনের গভীরে মৃত্যু বাসা বেঁধেছিল!এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি ১৮৮০ সালেও তিনি একবার আত্মহননের চেষ্টা করেন। তাকে সুস্থ করে তুলতে ও জোড়া সাঁকোর পরিবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে বাইরে যান, শুধু দু’জনে। দীর্ঘ সময় কোথায়, কতদিন ছিলেন তা জানা যায় না।

৮ই বৈশাখ১৯শে এপ্রিল ১৮৮৪ আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন কাদম্বরী। তার প্রক্রিয়া বা কারণ কোনটাই আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। শুধু এ টুকু বলি দু-দিন ধরে ডাক্তাররা জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সম্ভবত ৯ই বৈশাখ রাত্রে বা ১০ই বৈশাখ সকালে- তাদের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেলেন কাদম্বরী। এক ঘটনা কবির মনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করলো তা এই রকম- ‘মরে যায় যে,সে যায়ই, আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। শুনতাম ডাকলে নাকি আত্মা এসে দেখা দেয়,সে ভুল। নতুন বৌঠান মারা গেলেন, কি বেদনা বাজলো বুকে! মনে আছে সে সময় আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেছি। আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছি- কোথায় তুমি নতুন বৌঠান? একবার এসে আমায় দেখা দাও।

কতোদিন যে এমন হয়েছে সারারাত এভাবে কেটেছে। সেই সময়ে আমি এই গানটাই গাইতুম বেশি,আমার বড় প্রিয় গান”- “আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে”

আমি তার ১৭ বছরের জানা,কত আসা- যাওয়া, কত দেখা-দেখি, কত বলাবলি….তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা। তার সঙ্গে কখনোবা ভোরের ভাঙ্গা ঘুমে- শুকতারার আলো, কখনোবা আষাঢ়ের ভর সন্ধ্যায়-চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনোবা বসন্তের শেষ প্রহরে-ক্লান্ত নহবতের পিলু বারোয়া। ১৭ বছর ধরে এসব গাঁথা পড়েছিল তার মনে, আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকতো। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিতো, সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই ১৭ বছরের জানা নিয়ে গড়া কখনো আদরে, কখনো অনাদরে, কখনো কাজে, কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে, কখনো একলা আড়ালে কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সে মানুষ।

তার পরে আরো ১৭ বছর যায় কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি সেই নামের রাখি বন্ধনে আর তো এক হয়ে মিলে না! এরা ছড়িয়ে পড়ে। তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমরা থাকবো কোথায়? আমাদেরকে ডেকে নিয়ে, ঘিরে বসবে কে? আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে!চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে-আমরা খুঁজতে বেরলাম, কাকে? কাকে তা এরা জানে না। তাই কখনো যায়-এদিকে, কখনো যায় ও দিকে। সন্ধ্যা বেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাইনে।

“আমার ২৪ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইলো,তাহাই স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তি প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। জীবনে কোথাও যে বিন্দুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না। এমন সময়- কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনের একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল,তখন মনটার মধ্যে সে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল। যাহা আছে, আর যাহা রহিল না-এই উভয়ের মধ্যে কোনো মতে মিল করিবো কেমন করিয়া?”

“সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীর রূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন- আমার অশ্রু ধৌত চক্ষে ভারী একটা মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎ’কে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্ব প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়েছিল। আমি নির্লপ্ত হইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম,তাহা বড় মনোহর!”

এক সময়ে যে ছিল পুতুল খেলার সঙ্গী,একদিন সেই হয়ে উঠে সমস্ত শিল্পের উৎস। সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী। তাই কবির যতো ভাষা, যতো ছবি, যতো সুর সবেতেই ঘুরে ঘুরে আসে- ঐ চোখ,ঐ চুল, ঐ মুখখানি। আমাদের ঋণ-কাদম্বরীর অকৃপণ জীবনের কাছে,আরো বেশি ঋণ তার অফুরান মৃত্যুর কাছে।যে মৃত্যুর আঘাত রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে মিলিয়ে দিয়েছে শাশ্বত ভাঙ্গা- গড়ার সঙ্গে। কাদম্বরীর মৃত্যুই হয়তোবা রবীন্দ্র জীবনের সবচাইতে বড় প্রেমের দান। আর শুধু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনেই নয়, নতুন বৌঠানের এ দান পেরিয়ে গেছে ব্যক্তি, কাল, স্থানের সকল সীমানা।