“এই ফাগুন আমার গরম দিল

ওগো আমার ফাগুমণি

মাথায় দিমু সোনার মুকুট

শাড়ি দিমু জামদানি “

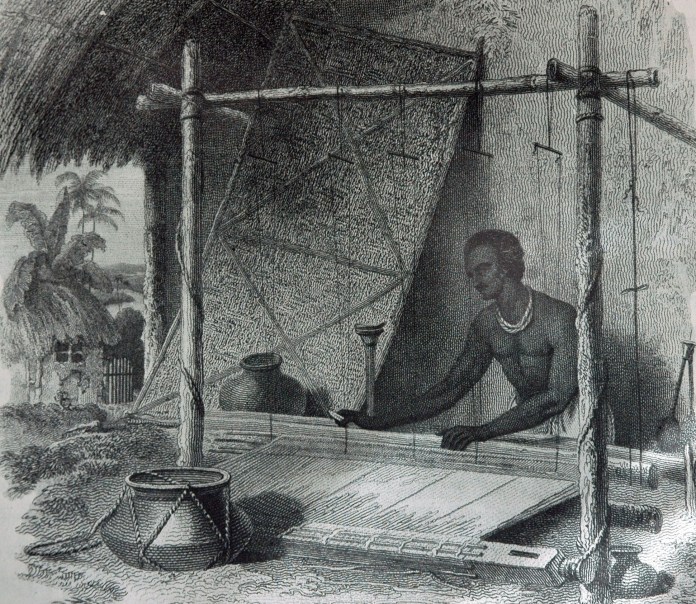

জামদানি শাড়ি কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত একধরনের পরিধেয় বস্ত্র, যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। জামদানি বুননকালে তৃতীয় একটি সুতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। কলকা, গোলাপ, বেলপাতা ও বাহারি নকশার কাজ থাকে এই জামদানি শাড়িতে। অনন্য বুননের কারনে প্রাচীন কাল থেকে সমাদর বিশেষ খ্যাত এই বাংলাদেশে। তবে আজ স্বাধীন বাংলাদেশেই জামদানি শাড়ির শিল্প রয়েছে। আমাদের দেশের পশ্চিমবাংলার শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় এই শাড়ি তৈরী হয়। তবে অতটা উন্নত মানের নয়। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশে “উপাদ্দা জামদানি” নামক শাড়ি প্রাচীন কাল থেকে তৈরী হয়ে আসছে।

কার্পাস তুলা

“জামদানি” কথাটি ফার্সি থেকে এসেছে। যার অর্থ ‘জাম’ মানে কাপড় ও ‘ দানি ‘ মানে বুটি। অর্থাৎ বুটিকের কাপড়। আবার অন্য মতে ফার্সিতে জাম কথার অর্থ ‘মদ’ এবংদানি শব্দের অর্থ ‘পেয়ালা’। জাম পরিবেশনকারী ইরানি শাকির পরনে মসলিন থেকে জামদানি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। জামদানি শাড়িতে বুননের মাধ্যমেই নক্সা ফুঁটিয়ে তোলা হয়। নকশা অনুযায়ী জামদানি শাড়ির নামকরন হয়ে থাকে। যেমন; তেরছা, জলপাড়, পান্না হাজার, করোলা, দুবলাজাল, সাবুর গা, বলিহার, শাপলাফুল, আঙ্গুরলতা, ময়ূর প্যাঁচ পাড়, বাঘনলি, কলমি লতা, চন্দ্রপাড়, ঝুমকা, বুটিদার, ঝালর, ময়ূরপাখা, পুইলতা, কল্কাপাড়, কচুপাতা, প্রজাপতি, জুঁইবুঁটি, হংসবলাকা, শবনম, ঝুমকা, জবাফুল ইত্যাদী।

দীর্ঘ সময় ও কঠোর শ্রমের কারণে জামদানির দাম তাই অন্যান্য শাড়ির তুলনায় বেশি পড়ে। Image source: GETTY IMAGES

প্রাচীনকালে মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে জামদানি শাড়ি বাঙালী নারীদের অতি পরিচিত। জামদানি বলতে সাধারনত শাড়ি কেই বোঝানো হয়। তবে জামদানি দিয়ে, নক্সী ওড়না, কূর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা ও শেরওয়ানি প্রভৃতিও তৈরী করা হত। আর জামদানি শেরওয়ানি ১৭৭০ খ্রী: এ প্রচলন ছিল, এখন তার অস্তিত্ব নেই। এছাড়া মুঘল আমলে নেপালের আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গার জন্য জামদানি কাপড় ব্যাবহৃত হত।

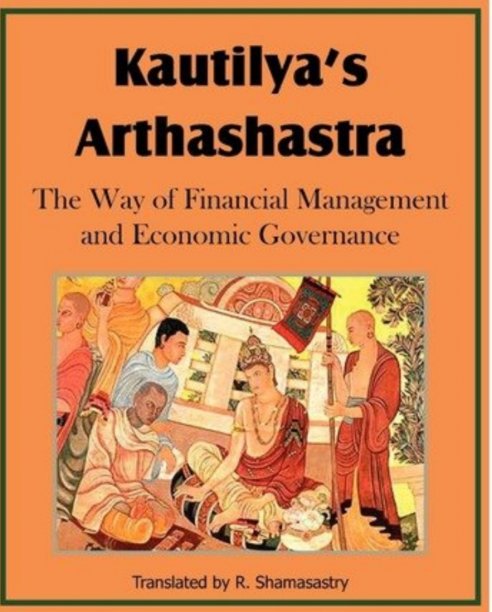

জামদানি শাড়ির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্ৰন্থে।

Kautilya’s Arthashastra

এতে বঙ্গ ও পুন্ড্র এলাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ছিল ক্ষৌম, পত্রোর্ণ ও কার্পাসী। এছাড়া বিভিন্ন আরব, চীনা ও ইতালীয়ন পর্যটক ও ব্যাবসায়ীদের বর্ণনা তেও উল্লেখ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর আরব ভূগোলবিদ সোলায়মান তাঁর গ্ৰন্থে ” স্রিল সিলাই-উত-তওয়ারিখ” এ রুমি নামক রাজ্যের সূক্ষ্মসূতি কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায় রুমি রাজ্যটি আজকের বর্তমান বাংলাদেশ। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা বাংলাদেশ পরিভ্রমন করেন এবং সোনার গাঁও এলাকাস্থিত সূতিবস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ পর্যটক র্যালফ ফিচ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল ঢাকার মসলিনের প্রশংসা করেছেন। আরেক ঐতিহাসিক টেলররে বর্ণনা অনুসারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১০×২ হাত মাপের ও ৫ সিক্কা ওজনের একটুকরো আব ওয়ানের দাম ছিল ৪৫০ টাকা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তৈরী জামদানির দাম ছিল ২৫০ টাকা।

মুঘল আমলে জামদানি তৈড়ি করা হচ্ছে।

ঢাকাই শহরকে মুঘল আমলের স্বর্ণযুগ বলা হত। এইসময়ে দেশে বিদেশে মসলিন, জামদানির চাহিদা ব্যাপক মাত্রায় ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় মলমল-খাস ও সরকার ই আলি নামক দারোগা-ই-মলমল উচ্চরাজ কর্মী মসলিন সংগ্ৰহ করার কর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৭৪৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দিল্লীর বাদশাহ, বাংলার নবাব ও জগৎ শেঠের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার জামদানি কেনা হয়। এছাড়া ইউরোপীয় ব্যাবসায়ীগন।প্রায় নয় লাখ টাকার জামদানি কেনে। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহের সমসাময়িক বিজয় এনে দিলেও ইংরেজরা এর প্রতিশোধ নিয়েছিল মারাত্মক ভাবে। ইউরোপীয় পোশাক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে। ইংরেজরা বলির পাঠা করে মসলিনকে। ইংরেজরা মসলিন তাঁতিদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠো গুলো কেটে নেয়। তার ফলে হাজার বছরের শিল্প মসলিন শাড়ি ইতিহাসে পরিণত হল। আর তখন থেকে জামদানি শাড়ি হয়ে ওঠে বাংলার প্রধান পরিধেয় বস্ত্র। তারপর থেকে নানান পরিশ্রমে ও বিপদ সংকূল কাটিয়ে আজও টিকে রয়েছে। ২০১৩ সালের ইউনেস্কোর একটি সভায় বাংলার জামদানি শাড়িকে ঢাকাই জামদানি রূপে আ্যাখ্যা দেয়। এছাড়া G.I. বা Geographical Indication- এ পণ্য হিসাবেনিবোন্ধিত করা হয়েছে। ফলে কোনো দেশ এই শাড়ি বিক্রি করতে গেলে, বাংলাদেশকে স্বত্ব দিতে হবে।

প্রাচীন কালে শীতলাক্ষ নদীর পাড় বরাবর পুরাতন সোনার গাঁও ছিল, এই শাড়ির উৎপাদন কেন্দ্র। বর্তমানে সোনার গাঁও, রাজগজ্ঞ ছাড়াও ১৫৫টি গ্ৰামের প্রধান জীবিকা এই শিল্প। এছাড়া সোনার গাঁও উপজেলায় প্রায় চার হাজার জামদানি তাঁত রয়েছে। এই শিল্পে ৭০% তাঁতি শিশু থেকে অল্প বয়স্ক। এছাড়া এদের মধ্যে অধিকাংশ নারী। বাংলাদেশের তাঁতীরা নোয়াপাড়ায়, এসে জামদানি শাড়ি বোনা শেখে।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি ও মসলিনের এক হিসেব থেকে দেখা যায়, সাদা জমিনে ফুল করা কাজের ৫,০০০ টাকার জামদানি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নেপাল, মূর্শিদাবাদ প্রভৃতির এলাকার নবাবরা ব্যাবহার করতেন। এই শিল্প সংকুচিত ও বিলুপ্ত হওয়ার পিছনে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব প্রধান কারন। এর ফলে বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রের আগমন ঘটে এবং কম মূল্যে ছাপার কাপড় উৎপাদন শুরু হয়। এছাড়া দেশীয় সুতার চেয়ে তখন বিদেশি সুতার দাম কম ছিল। তৎকালীন মোঘল সম্রাট ও তাদের রাজ কর্মচারীরা এ শিল্পের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন। ফলে ধীরে ধীরে মসলিন ও জামদানি গহ্বরে হারিয়ে যায়।

জামদানি শাড়ি সাধারনত চার ধরনের হয়। যথা: ফুল সিল্ক, হাফ সিল্ক, ফুল কটন, হাফ কটন। একটি জামদানি শাড়ি তৈরী করতে সময় লাগে ৩০ দিন। একটি শাড়ির দাম ১০,০০০ টাকা দাম হলে, তাঁআতির পারিশ্রমিক ৫,০০০ টাকা। আর সহকারী পাবে ৩,০০০ টাকা আর সুতো বাবদ ১০০০ টাকা এছাড়া অন্যান্য খরচ বাবদ ২০০ টাকা। আর মালিকের লাভ ৮০০ টাকা। যদি মালিক লভের টাকা বেশী পাওয়ার লোভে ১০,০০০ টকার শাড়িটা ৫০,০০০ টাকায় বিক্রি করে, তাতে পুরোটাই মালিকের লাভ।

জামদানির সূতায় মাড় দেয়া থাকে

বাংলাদেশে জামদানি শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে ৬৮,০০০ বেশী মানুষ। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ২ লক্ষ পিসের বেশী জামদানি শাড়ি তৈরী হচ্ছে। আর প্রতি বছর সোনার গাঁও ও রূপগজ্ঞ থেকে ৫০-৬০ কোটি টাকার রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ঢাকার জামদানি পল্লীর তাঁতিদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হলেও অন্যান্য উপজেলার তাঁতিরা তা থেকে বঞ্চিত। উদ্যোক্তারা চাইলে ব্যাংক থেকে লোন পায় না। যেসব NGO রা লোন দেয়, তারা উচ্চ পরিমানে সুদ নেয়। এর ফলে উদ্যোক্তোরা সকল সমস্যা মেটাতে হিমসিম খেয়ে যায়। আর তাছাড়া বর্তমানে কারিগরেরও বিশাল অভাব দেখা যায়। কারন বংশ পরম্পরায়রা যারা এই পেশর সাথে যুক্ত ছিল, এখন তারা অন্যপেশায় চলে গেছে।

অপরূপ নকশা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে জামদানী শাড়িতে। Image source: Wikipedia

জামদানি পুনরুজ্জীবনের পথে প্রধান অন্তষ্ট হল দক্ষ কারিগর ও মূলধনের সমস্যা। এই শ্রম নিবিড় হস্তশিল্পে উপযুক্ত মজুরী নিশ্চিত করা না গেলেও তাঁতিরা আগ্ৰহী হবে না। এই শাড়ির আগের সব বিখ্যাত ও অবিস্মরণীয় নকশা ও বুননের পদ্ধতি অনেকগুলোই বর্তমানে বিলুপ্ত। নবীন কারিগরেরা অধিকাংশ নকশা সম্পর্কে অব্যাহত নয়।

তথ্যসূত্র

(১) প্রাচীন বাংলার ইতিহাস; রমেশ চন্দ্র মজুমদার pdf (URL)

(২) ইবন বতুতার সফরনামা; বাংলায় অনুবাদ: নাসীর আলি (URL)

(৩) ইউরোপের ইতিহাস; ভট্টাচার্য ও চক্রবর্তী, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, ২০০৩, কলকাতা

(৪) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র; মাণিক মহম্মাদ রজ্জাক, ২০১৫, নালন্দা, ঢাকা, বাংলাদেশ

(৫) প্রবন্ধ: ঢাকাই জামদানি শাড়ির জন্মকথা, ইন্দ্রানী ঘোষ, সেপ্টেম্বর ০৯, ২০১৭, (URL)

(৬) উইকিপিডিয়া

(৭) পূর্ববঙ্গের নক্সীকাঁথা ও শাড়ী, কবি জসীমউদ্দীন (কবিতা)

লেখক পরিচিতিঃ

Sayan Das

আমি সায়ন দাস (মুখোপাধ্যায়)। আমি ইতিহাসের ছাত্র। এছাড়া আমি ক্ষেত্র সমীক্ষা ও লেখালিখি করি। আর ইতিহাস বিষয়ের সাথে সাথে সাহিত্য আর ঘোরাঘুরি আমার নেশা। কবিতা, গল্প, অনুগল্প, উপন্যাশ ইত্যাদি লিখি। আমার ইতিহাস গবেষনার ওপর তিনটে বই ও কবিতা-গল্পের ওপর বেশ কিছু বই নানান প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পত্রিকায় সম্পাদনা পদে রয়েছি আর নিজে আমি প্রকাশক। Email: sayandas2159@gmail.com