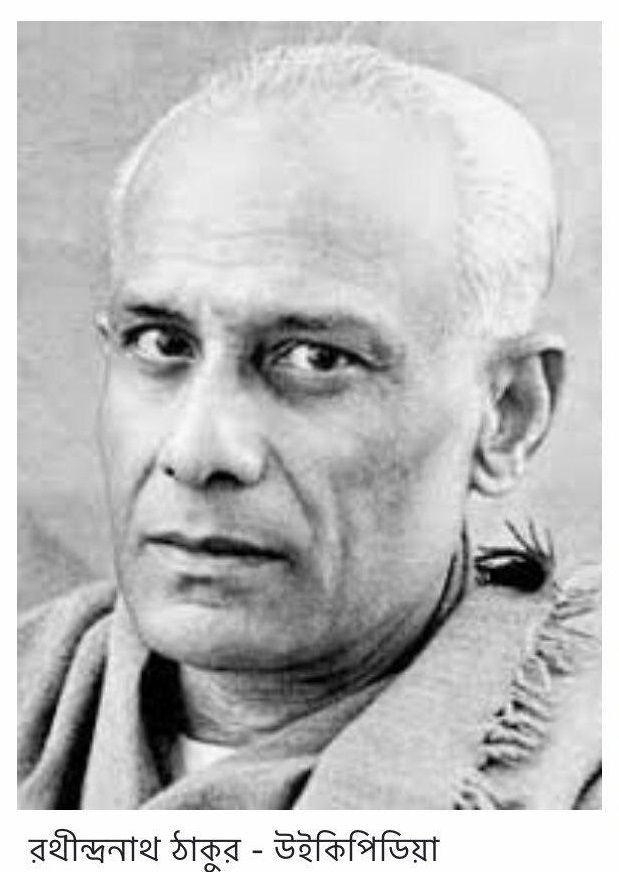

তখনও রথীর জন্ম হয়নি, সালটা ছিলো ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাস। হিতেন্দ্রনাথ পারিবারিক খাতায় লিখেছিলেন, রবিকাকার মেয়ে হবে না। হবে মান্যবান, সৌভাগ্যবান, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও গম্ভীর একটি ছেলে। বলেন্দ্রনাথও রবিকার সঙ্গে এই ‘আসছে’ সন্তানের মিল-বেমিল নিয়ে ফুট কাটছেন। সেবছরই ২৭ নভেম্বর, মৃণালিনী আর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম পূত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম, তার গায়ের রংটা কিছুটা চাপা। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিলো সাতাশ। তত দিনে তিনি শুধু কবি হিসেবেই নন, সুগায়ক হিসেবেও আদৃত। রথীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি স্মৃতিকথা অন দি এজেস অব টাইমে কিশোরবেলার স্মৃতি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন পিতার গান গাইবার কথা। তারকনাথ পালিতের বাড়িতে আত্মতৃপ্ত, ইংরেজিয়ানায় অভ্যস্ত কংগ্রেস নেতাদের ডিনার পার্টিতে ধুতি-চাদর পরা রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন, ‘আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না’। বাবা হিসেবে জাত-পাত-ধর্ম ইত্যাদি ‘কুসংস্কার’ থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুক্ত।

রথী সাত-আট বছর বয়সে শিলাইদহ থেকে যখন ফিরে এলেন, রোদে জলে পুড়ে গায়ের রঙটা যেন আরও ‘কালো’ হয়েছে। পাশেই গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করতে গেলেন। তিনি বললেন, ‘‘ছিঃ, রবি তাঁর ছেলেকে একেবারে চাষা বানিয়ে নিয়ে এল।’’ কথাটা সে দিন খুব মনে লেগেছিল রথীন্দ্রনাথের। তারপর থেকে তিনি সেই বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার পল্লিমঙ্গলের স্বপ্ন দেখেন, সেই ‘চাষা’ হয়ে ওঠার পাঠ নিতেই, তাঁর ছেলেকে একদিন বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯০৬ সাল, স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ তখন তুঙ্গে। রথীন্দ্রনাথ আর আশ্রমে তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে ছাত্রদের এক দলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন জাপানে। কিছু দিন পর দু’জনে পৌঁছলেন আমেরিকার আর্বানায়, ইলিনয়ের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই তিনি হয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক।

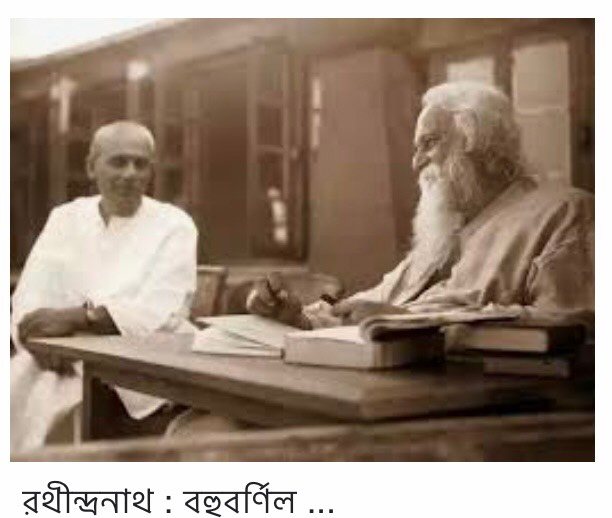

এই সব পারিবারিক কৌতুকের দাপটে রথীর মনে হচ্ছে, সে দেখতে ভাল নয়, তার গায়ের রং কালো। লিখছেন রথীন্দ্র, ‘‘My life thus started with a handicap which gave me a complex that has been difficult to overcome even at a mature age.’’ বিখ্যাত বাবার ছেলে হওয়ার, সুখ্যাত পরিবারের সন্তান হওয়ার অনেক জ্বালা, অথচ আরও অনেক গুণ ছিল তাঁর। বাংলা ইংরেজি দু’ভাষাতেই চমৎকার লিখতেন তিনি, ছবি আঁকতেন, কাঠের কাজ আর বাগান করায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কৃষিবিজ্ঞানের ভাল ছাত্র, খেলাধুলোয় উৎসাহী, সংগঠনী ক্ষমতা যথেষ্ট। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় কসমোপলিটান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই ক্লাবের বেসবল টিমের তিনি উৎসাহী উদ্যোক্তা। আবার পিতা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা আর আনুগত্যও কিছু কম ছিল না। বিশ্বভারতীর জন্য অনেক কিছু করেছেন। বিদেশে গবেষক জীবনের ভবিষ্যৎ ফেলে দেশে ফিরে পিতার কাজে যোগ দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন রথীন্দ্রনাথকে ভারতীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য করতে উদ্যোগী হন, তখন তিনি রাজি হন নি। তাঁর সমস্ত উদ্যম ও সময় নাকি বিশ্বভারতীর জন্য নির্দিষ্ট। ১৯০৭-এ আমেরিকা থেকে রথী বাবাকে পরীক্ষার জন্য একবার ফসল দিয়ে ঝিমিয়ে-পড়া জমির মাটি পাঠাতে লিখছেন। জানালেন, বিদেশে তিনি যে কেবল মাটিই ‘বিশ্লেষ’ করছেন তা নয়, পরীক্ষা চলছে শস্য এবং পশুখাদ্য নিয়েও। ১৯০৮ সালের ২১ শে জুন, রবীন্দ্রনাথ ছেলেকে আক্ষেপ করে লিখলেন, ‘‘…আমাদের দেশের হাওয়ায় কী চাষা কী ভদ্রলোক কোনও মতে সমবেত হতে জানে না। তোরা ফিরে এসে চাষাদের মধ্যে থেকে তাদের মতিগতি যদি ফেরাতে পারিস তো দেখা যাবে।’’ বাবাকে নিরাশ করলেন না রথী। রবীন্দ্রনাথের ডাকে জমিদারি দেখাশোনার কাজে ১৯০৯ সালে ফিরে এলেন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় যেন আঁকড়ে ধরলেন রথীকে। তাঁকে চেনালেন বাংলার পল্লিসমাজ। ছেলের মুখে কৃষিবিদ্যা, প্রজননশাস্ত্র, অভিব্যক্তিবাদের কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘১৯১০ সালের সেই সময়টাতে আমরা পিতাপুত্র পরস্পরের যত কাছাকাছি এসেছিলাম তেমন আর কখনো ঘটে নি।’’

শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন প্রশস্ত ক্ষেত, মাটি পরীক্ষার গবেষণাগার। বিদেশ থেকে আমদানি করলেন ভুট্টার এবং গৃহপালিত পশুর খাওয়ার মতো ঘাসের বীজ। তৈরি করালেন দেশের উপযোগী লাঙল, ফলা, আর নানা যন্ত্রপাতি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে পাতিসরের জন্য চেয়ে আনলেন একটা ট্রাক্টর। চালাতেন নিজেই। বাংলার কৃষি আর কৃষকের হাল ফেরাতে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রথী, তখন রবীন্দ্রনাথ তার বিয়ে ঠিক করে সেখান থেকে ফিরে আসার ডাক পাঠালেন। মৃণালিনী রথীর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভাগ্নী প্রতিমার সঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হননি। পরে ১৯১০- সালে বাল্যবিধবা সেই প্রতিমাকেই ঘরে আনা ঠিক করে, রথীকে খবর পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ। ২৭ জানুয়ারি ১৯১০ সালে তাদের বিয়ে হলো। রথীন্দ্রনাথ নিজের বিয়ে নিয়ে স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, ‘‘আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিবাহ।’’

তাঁর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট প্রতিমার গুণে যে তিনি পাগল, সে-কথা জানিয়ে ভগ্নিপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন রথীন্দ্রনাথ, “ প্রতিমা এখন আমার… সে কী চমৎকার মেয়ে তোমাকে কী করে লিখি।’’ আর একবার খোদ প্রতিমাকেই লিখেছিলেন, ‘‘আমি কখনই একজন কুশ্রী মেয়েকে সম্পূর্ণ ভালবাসতে পারতুমনা— আমার সে দুর্ব্বলতা আমি স্বীকার করছি।’’

বিয়ের কয়েক মাস পর প্রতিমাকে শিলাইদহে নিয়ে এলেন রথী। রবীন্দ্রনাথ আবারও ডাক পাঠালেন রথীকে, এবার শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয়ে রথীকে দরকার। কুঠিবাড়ির চার দিকের গোলাপ বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী ক্ষেত, সেই পদ্মা নদী, সেই কত সুখদুঃখের কাহিনি মোড়া বজরা… বাবার এক ডাকে সব ছেড়ে চলে এলেন রথীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের কথায়, ‘‘এই-সব যা কিছু আমার ভাল লাগত— সেই সব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের ঊষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।’’

রবীন্দ্রনাথ ১৯১০- সালের ২ মে, রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে অনভিজ্ঞ, ‘ছেলেমানুষ’ প্রতিমার প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘‘… তার চিত্তকে জাগিয়ে তোলবার ভার তোকেই নিতে হবে— তার জীবনের বিচিত্র খাদ্য তোকে জোগাতে হবে। তার মধ্যে যে শক্তি আছে তার কোনোটা যাতে মুষড়ে না যায় সে দায়িত্ব তোর।’’ কিন্তু ভিতরে-ভিতরে রথী এবং প্রতিমা দু’জনেই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। সেটা এতটাই যে, রথীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে স্ত্রীকে জানালেন, ‘‘কতদিন বোলপুরের মাঠে একলা পড়ে যে কেঁদেছি তা কেউ জানে না। তুমিও না।’’ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মেলে ধরতে না পারার অক্ষমতার কথা জানিয়ে লিখলেন, ‘‘ভগবান আমাকে বোবা করে জন্ম দিয়েছেন।’’

প্রতিমাকে লেখা রথীন্দ্রনাথের তারিখবিহীন কয়েকটা চিঠিতে বোঝা যায়, এক সময় দু’জনের বোঝাপড়ার কোথাও যেন সমস্যা হচ্ছিল। দু’জনে মন খুলে কাছাকাছি আসতে পারছেন না। রথী লিখছেন প্রতিমাকে, তাঁর শুষ্ক, শূন্য সত্ত্বার ভিতরে আছে, ‘‘আর একটা সত্ত্বা, যে খুব ভালোবাসতে চায়, যে খুব সুন্দর হতে চায়… কিন্তু তার একটি দোষ আছে সে ভারী লাজুক।’’ রথী প্রতিমাকেই ভার দিচ্ছেন সেই লাজুক মানুষটার প্রকৃতিকে আড়াল থেকে টেনে বের করে আনার। মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ‘‘আর যদি তা না পারো তো চিরকাল তোমাকে কষ্ট পেতে হবে— তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো।’’ আর একবার লিখলেন, ‘‘তোর মনটা সম্পূর্ণ পাবার জন্যে আমি কিরকম ব্যাকুল হয়ে থাকি তা তুই জানিস না।’’

১৯২২ সালে তাঁরা নন্দিনীকে তাঁদের পালিতা কন্যা হিসাবে গ্রহন করলেন।’দাদামশায়’ রবীন্দ্রনাথের আদরের নাতনি নন্দিনীর অনেক নামের মধ্যে একটা নাম ছিল ‘পুপে’। সম্ভাব্য নাতির জন্যও একটা নাম আগলে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তেইশ বসন্ত অপেক্ষার পর ‘রাসভেন্দ্র’ নামটা কবি দিয়ে দিলেন প্রিয়ভাজন সুরেন্দ্রনাথ করকে।

ইলিনয়ে ছাত্রজীবনে রথীর সঙ্গে পরিচয় হয় ভাষার অধ্যাপক আর্থার সেমুর-এর স্ত্রী মেস সেমুরের সাথে।রথীন্দ্রনাথ আগেই লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর তাঁর মূল কাজ ছিল, বিশ্বভারতীর ভাঙন ঠেকিয়ে রাখা। এক সময় তিনি চাইলেন, বাবার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে একটা স্থায়িত্ব দিয়ে যেতে। ১৯৪৮ সালের পয়লা নভেম্বর, ইংরেজি এক চিঠিতে তিনি মেস সেমুরকে লিখলেন, বিশ্বভারতীর কাজ তাঁকে আর আনন্দ দেয় না, তিনি শুধুমাত্র নৈতিক কর্তব্য পালনের তাগিদেই সেই কাজ করেন। সেখানে তিনি বহু বছর কর্মসচিব ছিলেন।

১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে, রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য। তার পরই তিনি বুঝলেন, কবির আশ্রম থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলে যাওয়াটা আসলে একটা বিপর্যয়। ক্ষমতার রাজনীতি তো ছিলই, তার সঙ্গে এইবার বিশ্বভারতীতে জুড়ে গেল নিয়মের ঘেরাটোপ। তার মধ্যেই ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কুৎসায় নাজেহাল হয়ে গেলেন রথীন্দ্রনাথ। আর্থিক অনিয়মের মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হলো তাঁকে, বাঁচালো আদালত। সব গুঞ্জনকে ছাপিয়ে গেল আশ্রমের অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর তাঁর স্ত্রী মীরার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের প্রথাভাঙা অন্তরঙ্গতা। আরেকদিকে নির্মলচন্দ্র আর মীরাকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে দেওয়ার মৌখিক পরামর্শ দিয়ে, উপাচার্য রথীন্দ্রনাথের কাছে খবর পাঠালেন আচার্য জওহরলাল নেহরু। এতেই যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল অপমানিত রথীন্দ্রনাথের, পদত্যাগ করলেন তাঁর কাছেই। কারণ হিসেবে লিখলেন, তাঁর শরীর খারাপ। ঠিক করলেন, বিশ্বভারতীর কলুষিত পরিবেশ ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবেন। সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য নির্মলচন্দ্রের কাছে তিনি করে বসলেন এক ‘অসম্ভব দাবী’। নির্মলের কাছে একরকম সোজাসাপটা চেয়ে বসলেন বয়সে একত্রিশ বছরের ছোট মীরাকে। এই চাওয়ার কথা প্রথম স্বীকার করে তিনি চিঠি লিখেছিলেন নির্মলচন্দ্রকে। তারিখ ছিল ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩।

১৯১৮ তে নির্মলচন্দ্র ছিলেন আশ্রমের ছাত্র, তারপর রবীন্দ্রনাথের ডাকে ১৯৩৮ সালে সেখানে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কোলের ছেলে জয়ব্রতকে নিয়ে মীরাকে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেরাদুনে গিয়ে বসবাসের সম্মতিও দিয়ে দিলেন তাঁর উদার-হৃদয় স্বামী। নিজে রইলেন মেয়েটিকে নিয়ে। যাওয়ার আগে প্রতিমাকে রথীন্দ্রনাথ লিখে গেলেন, ‘‘আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যাচ্ছি না, এখানে সবাইকে জানিয়েই যাচ্ছি, মীরা যাচ্ছে আমার সঙ্গে।” রথীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, বিশ্বভারতী থেকে তাঁর ‘মুক্তি’ পাওয়ার দিন ২২শে অগস্ট ১৯৫৩ সাল, আশ্রম ছেড়েছিলেন তার দু’-একদিন পর।

তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। বিশ্বভারতীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সমসাময়িক অনেকের থেকেই তাঁর ভাবনাচিন্তা ছিল আলাদা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিতর্কিত বিষয়-সহ নানা কারণে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিভিন্ন ধাপে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে তাঁর। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর তিনি বিশ্বভারতী তো বটেই, এই বাংলা থেকেই অনেক দূরে কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসেবেই পরিচিত রথীন্দ্রনাথ। অথচ এই রথীন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়ে ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন ১৯৫১-র মে মাস থেকে ১৯৫৩ সালের অগস্ট পর্যন্ত। কবি-পুত্রের বাইরেও যে তাঁর একটা শিল্পীসত্তা, লেখার প্রতিভা ছিল তা প্রকাশ পায়নি। কোনও অজ্ঞাত কারণে বিশ্বভারতীর তরফ থেকেও সে রকম কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। অথচ বিশ্বভারতীর প্রতি শ্রদ্ধার একটা নিদর্শন মনে রাখার মতো, তাতে এক স্বাভাবিক উদারতাও প্রতিফলিত হয়। বাবার মৃত্যুর পর রথীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখছেন, ‘‘বাবার personality ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখবার নয়। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই চাপা দিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অন্যায়। তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা যত প্রকাশ হয় ততই ভাল। আমি মনে করি আমার right নেই কোনো বিষয় লুকিয়ে রাখার। এই জন্যই আমার কাছে যা কিছু mss চিঠি, cuttings ফোটো diary প্রভৃতি ছিল, সে collection বড়ো কম নয়, আমি একত্র করে museum-এর মতো সাজিয়ে বিশ্বভারতীকে দান করেছি।’’ অন দি এজেস অব টাইম (ওরিয়েন্ট লংম্যান) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। রথীন্দ্র স্মৃতিকথায় পরিবারের বর্ণময় গুরুজনদের নিরপেক্ষ ভাবে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত, রথীন্দ্রনাথ নন। তাঁর কলমে দ্বারকানাথ ‘romantic figure’. আর মহর্ষি? পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন কান্ট আর বেদান্ত পড়া, আপনভোলা দ্বিজেন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেননি, দ্বিজেন্দ্রনাথ পার্থিব বিষয়-আশয়ে শিশুর মতো বেখেয়ালি হলেও মহর্ষি মোটেই তেমন নন। রোমান্টিক দ্বারকানাথ, বাবার জটিল চরিত্র, বিষয়ী মহর্ষি, এ-সবই রথীন্দ্র ইংরেজি ভাষায় নিচু স্বরে লিখে ফেলেছিলেন। এ যেন নিজস্ব প্রতিবাদ। বিখ্যাত বাবা আর সুখ্যাত পরিবারের যে অনিবার্য ছায়া তাঁকে ধাওয়া করত, তা থেকে বাইরে আসার চেষ্টা। জীবনের শেষ পর্বে রথীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন দেরাদুনে, সেখানে নিজের মতো সময় যাপনের অবসর হয়েছিল তাঁর। শান্তিনিকেতনের জোব্বা ছেড়ে পরতেন শার্ট শর্টস। তবে বাবাকে, বাবার কর্মসাধনাকে ভুলতে চাননি|

১৯৫৩ থেকে ১৯৬১। দেরাদুনে প্রথমে তিনটে ভাড়াবাড়ি। তার পর রাজপুর রোডে তাঁর নিজের তৈরি বাড়ি ‘মিতালি’তেই মীরাকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন রথীন্দ্রনাথ। দেরাদুনে স্বামীর বাড়ির সামনে দিয়ে মুসুরি যাওয়ার পথে প্রতিমা একবার শুধু দেখতে পেয়েছিলেন, বারান্দা থেকে ঝুলে থাকা নতুন শাড়ি। রথীন্দ্রনাথের বোন মীরা দাদার সঙ্গিনীর ব্যাপারে একবার মেয়েকে লিখেছিলেন, ‘‘… ওনার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ঐ মেয়ে গ্রাস করে নেবে।’’ এক সাময়িক বিচ্ছেদের সময় দেরাদুনে বসে, তিনি মীরা চট্টোপাধ্যায়কে তারিখবিহীন এক চিঠিতে লিখলেন, ‘‘আমার কেবল মীরু আছে, সে-ই আমার জগত, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তাকে ছাড়া আমি কিছুই নই, আমার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাকে আমার সবকিছু দিয়েছি – নিজেকেও সপেঁ দিয়েছি।’’ অন্য এক চিঠিতে মীরার সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় আকুল রথীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখছেন, ‘‘সময় যত কাছে আসছে মন আরও অস্থির হয়ে উঠছে। কী করে শান্ত করি বল তো? … তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে এতদিনের ছাড়াছাড়ি এই প্রথম। বাপরে আর যেন এরকম না ঘটে।’’ চিঠি লিখতেন মীরাও, তাঁর ‘রথীদা’ কে। যদিও এযাবৎ রথীন্দ্রনাথকে লেখা মীরা চট্টোপাধ্যায়ের কোনও চিঠির খোঁজ পাওয়া যায় নি। দেরাদুনে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে মীরা ও তাঁর শিশুপুত্র ছাড়াও থাকতেন মীরার মা। ছুটিছাটায় মেয়েকে নিয়ে নির্মলচন্দ্রও এসে ঘুরে যেতেন কখনও। বিশ্বভারতী ছেড়ে তাঁর দূরে চলে যাওয়ার ইচ্ছের কথা জেনেই প্রতিমা রথীকে লিখেছিলেন, শুধু ‘‘ভাল আছ এই খবর পেলেই খুশী হব।’’ ভাল থাকার খবর দিয়ে দেরাদুন থেকে প্রতিমাকে নিয়মিত চিঠি লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ। ও দিকে অদৃষ্টের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়েও রথীর জন্য উতলা হয়েছেন প্রতিমা।

১৯৬০ সালে বাংলা নববর্ষের আগে প্রতিমাকে রথী লিখলেন, ‘‘আমরা দু’জনেই এখন জীবনের সীমান্তে এসে পড়েছি। এখন আর কারও প্রতি রাগ বা অভিমান পুষে রাখা (শোভনীয়) হয় না। সেইজন্য জেনো আমার মনে কোনও রাগ নেই – আমি সব ঝেড়ে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে প্রীতি সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাক এই নতুন বছরে, তাই কামনা করি।’’ রতনপল্লিতে ‘ছায়ানীড়’-এ মেয়ে নন্দিনীর নিজের বাড়ি শুরু হওয়ার আগে সেখানেই রথীন্দ্রনাথ চাইলেন, নিজের মাথা-গোঁজা আর কাঠের-কাজের জন্য দু’-একটা ঘর। বললেন, উত্তরায়ণ আর ভাল লাগে না তাঁর। বাবার শততম জন্মবর্ষে একবার এসে ছুঁয়ে গেলেন আশ্রমের মাটি। ৪ঠা মার্চ, মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার দিন গাড়িতে তুলে দিতে গিয়ে, তাঁর স্বামী গিরিধারী লালার সঙ্গে নন্দিনী সেই প্রথম দেখলেন, বহু দুর্যোগে এযাবৎ অবিচল বাবার চোখে জল। ১৯৬১ সালের ৩রা জুন দেরাদুনের ‘মিতালি’তে, চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবান পুত্র রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবাৰ্ষিকীর ঠিক কয়েকদিন আগে। বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য, শতবর্ষ পালনের উৎসবে তিনি ডাক পাননি সেই প্রতিষ্ঠান থেকে, এ এক মস্ত বড় আঘাত। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের আলো সারা দেশে, নীরবে চলে গেলেন পুত্র।

তথ্যঋণ পিতৃস্মৃতি (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। চিঠিপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জন্মশতবর্ষপূর্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য (অনাথনাথ দাস সম্পাদিত)। আপনি তুমি রইলে দূরে: সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রথীন্দ্রনাথ (নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়), রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন (সমীর সেনগুপ্ত)। On the Edges of Time (Rathindranath Tagore) আনন্দ বাজার পত্রিকা