নবাব বাড়ির বিশাল ড্রইংরুম। পাশেই বয়ে চলেছে বুড়িগঙ্গা নদী। ঝা চকচকে চার জন তরুণ এক সাথে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। কেক দিয়ে গেলো বেয়াড়া। নতুন কিছু একটা করার তীব্র বাসনা তরুণদের মনে। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বড় হয়েছে এরা এই সমাজে। বাবাদের সেই পুরনো ধাঁচের কাজ তাদের আর ভালো লাগে না। পায়রা ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো সমস্তই বড্ড সেকেলে মনে হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য নবাবপুত্রদেরকে ক্রমাগত নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে দেখেই যাচ্ছে তারা। এবার সময় এসেছে এই বাড়ির ছেলেদেরও নতুন কিছু করবার। আসলে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে আসা তরুণদের কাছে বাইজির নাচ-গান ও সাধারণ শখ ফুরোবার উপায়গুলো ভালো না লাগারই কথা। তাই চা খেতে খেতে কি করা যায় এটাই ভাবছে ছেলেরা।

আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিলের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে উঠতেও আলোচনায় মগ্ন তারা। চলতে চলতেই ঠিক করে ফেললেন তাদের নতুন এক্সপেরিমেন্টের শ্যুটিংটা কোথায় হবে। মতিঝিল, নবাবদের দিলকুশা গার্ডেন, শাহবাগ এবং নীলক্ষেত থেকেই শুরু হলো কাজ। আজিমপুর গার্লস স্কুলের পাশেই নবাবদের আরেক বাগান। মোটামুটিভাবে একটা স্টুডিও তৈরী করে ফেললেন তারা সেখানে। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসের কোনো এক শুভ সময়ে ৭.৫ লেন্সের হ্যান্ডক্রনিং বক্স ক্যামেরা দিয়ে শুরু হয়ে গেলো চিত্রগ্রহণ। হ্যাঁ, ফিল্ম বানাতে চলেছেন নবাবপুত্ররা। নিজেদের উদ্যোগেই চালু করলেন ‘ইস্ট বেঙ্গল সিনেমেটোগ্রাফ কোম্পানি’।

দিলকুশা প্রাসাদ, শুটিং স্পট

অর্থ, বিত্ত, সুযোগ সবই তো ছিলো নবাবপুত্রদের হাতের নাগালে। তাই মাঝে মাঝেই তারা বিনোদন লাভের জন্য চলে যেতেন কোলকাতা ও ঢাকার বায়োস্কোপ ঘরে। তারা তো নবাবের বংশধর। তাদের না ছিলো খেয়াল বা শখের কমতি, আর না ছিলো তা পূরণ করবার পক্ষে কোনো বাধা। এমনটা দেখেই তো বেড়ে উঠেছেন তারা। আরবি ঘোড়ায় চড়ে প্রথম বার ঢাকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন নিজেদের বাবা-চাচাদের। আয়োজন হতো ঘোড়দৌড়, ঘুড়ি ওড়ানো, কবুতরবাজি; আর না জানি কতো কি! ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা তৈরীর মতো অসাধ্য সাধনও করে ফেলেছিলেন তারা। এমনকি ঢাকায় প্রথম বিজলিবাতিও এসেছিলো তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং এমন আমুদে তরুণদের মনে নতুন কিছু করবার স্পৃহা তো থাকবেই।

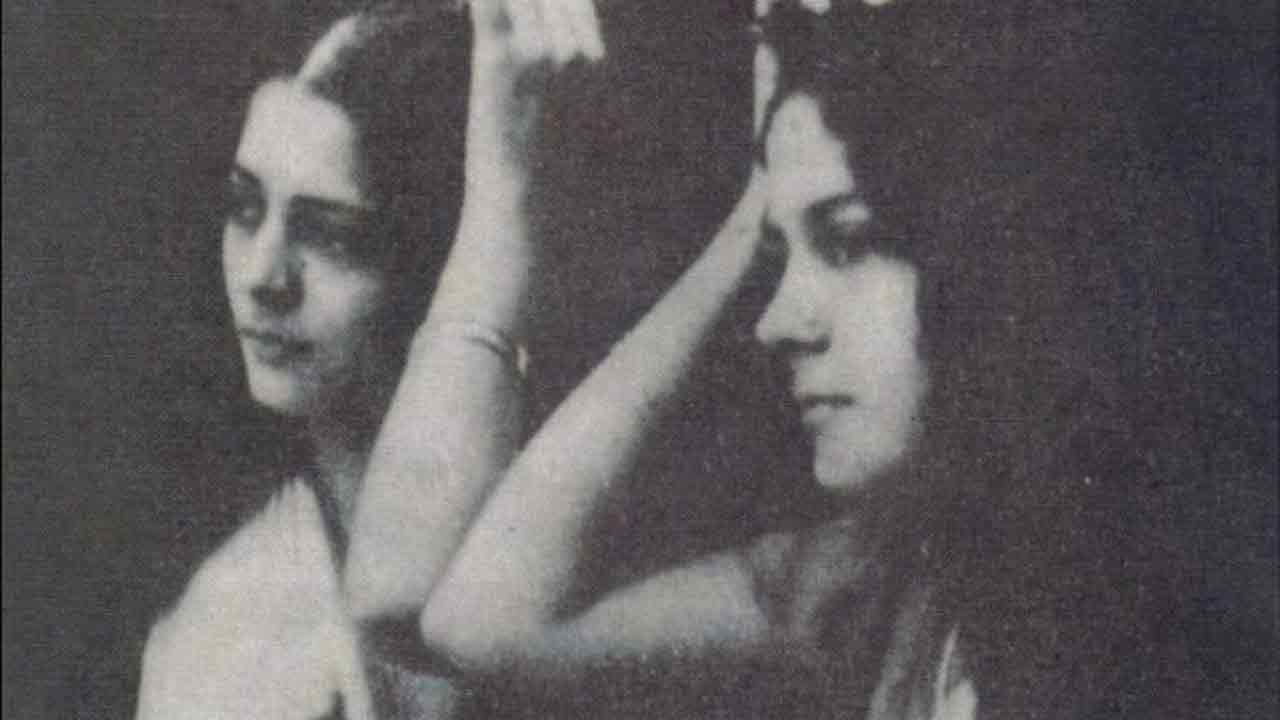

নায়িকা লোলিটার ছবি দিয়ে ‘দ্য লাস্ট কিস’ পোস্টার করা হয়।

সিনেমার চিত্রনাট্য ছিলো গতানুগতিক। তখনকার সমাজে উচ্চবিত্তদের জীবনের সাথে বাইজিদের জীবন খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলো। অবস্থা এমন ছিলো যে, পরিবারের পুরুষদের রাতে ঘরে থাকাটাই পৌরুষত্বহীনতার নামান্তর। সমাজে স্ট্যাটাস তৈরী হতো কার কতো দামী বাইজি আছে তার উপর ভিত্তি করে। বাইজিদের ঘরে রাত কাটানোই ছিলো স্বাভাবিক ঘটনা। বাইজিদের নিয়ে বিত্তবানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, সংঘাত, দ্বন্দ্ব –এ সবই ছিলো নিত্যকার বিষয়। বিমল মিত্রের ‘সাহেব-বিবি-গোলাম’ বা সুনীলের ‘সেই সময়’ পড়লে এমন সব দিনগুলোরই চিত্র ভেসে ওঠে দৃশ্যপটে। নবাব বাড়ির সেই সিনেমার গল্পটাও এসব ঘটনা নিয়েই তৈরী।

এ ছাড়াও দুটি পরিবারের দ্বন্দ্বও ছিলো সিনেমার লক্ষণীয় বিষয়, যেখানে দুই পরিবারের দুই শিশুর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো নির্মল। সিনেমার শেষ দিকে শিশু দুজন পরস্পরকে চুমু দেয়। আর এ কারণেই সিনেমার নাম রাখা হয় ‘দ্য লাস্ট কিস’।

তবে মূল সিনেমা তৈরীর আগে করা হয়েছিলো একটি টেস্ট শ্যুটিং, যার নাম রাখা হয় ‘সুকুমারী’। কোনো লাইটের ব্যবহার ছাড়া দিনের আলোতেই সম্পূর্ণ টেস্ট শ্যুটিং করা হয়। পিচ বোর্ডে সিগারেটের ভেতরের চকচকে কাগজ ব্যবহার করে আলোর ইফেক্ট তৈরী করা হয়েছিলো শ্যুটিং স্পটে। সম্পূর্ণ টেস্ট সিনেমাটির চিত্রায়ণ হয় চার রিলে। এক শট দুইবার নেবার সুযোগ ছিলো না। তাই এই টেস্ট সিনেমায় একটি হাস্যকর দৃশ্য রয়ে গেছে। হঠাৎ করেই নায়িকার মাথা থেকে শাড়ির আঁচল পড়ে যায় এবং তখন বোঝা যায় যে নায়িকার ভূমিকায় আসলে একজন পুরুষ অভিনয় করছেন। আসলে ‘সুকুমারী’-র শ্যুটিংটা তারা নিজেদের মধ্যেই করে নিয়েছিলেন। আর নায়িকা বানানো হয়েছিলো সুদর্শন তরুণ আব্দুস সোবহানকে। নবাবপুত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিলো তার। মাত্র একটি প্রিন্টের এই টেস্ট সিনেমা শুধু নবাব বাড়িতেই প্রদর্শিত হতো সময়বিশেষে।

আসল সিনেমার শ্যুটিং এর সময় কিন্তু সমস্যাটা বাঁধলো নায়িকা নিয়েই। তখন তো কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে নায়িকা বানানোর কথা স্বপ্নেও ভাবা যেতো না। অবশেষে পাওয়া গেলো বুড়িকে। নাম বুড়ি হলেও বুড়ি কিন্তু ছিলেন মাত্র ১৪ বছরের কিশোরী এবং সেই সাথে নিষিদ্ধ পল্লীর একজন সদস্য। বায়না দিয়ে এক বছরের জন্য নিয়ে আসা হলো তাকে। এ সময় বন্ধ রাখা হলো তার ব্যক্তিগত কাজ। তবে শুধু নায়িকার জোগাড় হলেই তো হবে না, সেই সাথে আরো কিছু মহিলা চরিত্রেরও তো জোগান দিতে হবে। তাই আবারো খোঁজ শুরু হলো এবং জোগাড় হলো আরও কয়েকজন মহিলা শিল্পী। তারাও নিজেদের পেশাকে স্থগিত রেখে মন-প্রাণ দিয়ে অভিনয়ে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন। শুরু হলো রিহার্সাল।

সিনেমার জন্য বুড়ির নাম পাল্টে রাখা হলো ললিতা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রূপালী আলোর জগতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন বুড়ি ভাগ্যক্রমে। কিন্তু কাজ শেষে আবারো তাকে ফিরতে হয়েছিলো নিজের অন্ধকার জগৎ বাদামতলীতে। উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্রের এই ঐতিহাসিক নায়িকাকে কিন্তু কেউ মনে রাখে নি, তিনি হারিয়ে যান ভাগ্য বিড়ম্বিত এক অজানা জগতে। আর এটাই বুড়ির মতো নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েদের জীবনের ট্র্যাজেডি।

দ্যা লাস্ট কিসে’র দারুন হ্যান্ডসাম হিরো খাজা আজমল

এই সিনেমায় একজন সহনায়িকা ছিলেন, নাম চারুবালা। তাকেও একই ভাবে আনা হয় অন্ধকার গলি কুমারটুলি থেকে। জিন্দাবাহার লেনের স্বনামধন্য নর্তকী দেবীবালাকেও একটি চরিত্রে সুযোগ দেয়া হয়। এ ছাড়াও ঢাকার নামকরা বাইজি হরিমতি চমৎকার ছন্দ জাগানিয়া নৃত্যে আমোদিত করেছেন মানুষকে এই সিনেমার মাধ্যমে। একজন অসাধারণ গায়িকাও ছিলেন তিনি। নজরুল গীতির সাথে নাচের ছন্দে মাতিয়ে তোলেন তিনি সবাইকে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ও সুর করা “ঝরা ফুল দলে কে অতিথি…” গানটি হরিমতির কণ্ঠে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলো খুব।

নবাব পরিবারের সাথে তখনকার সিনেমা জগতের যথেষ্ট ভালো যোগাযোগ ছিলো। ছবির প্রচারণার জন্যও প্রস্তুতির কোনো কমতি ছিলো না। অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রযোজকরা যেভাবে কাজ করেন, তারাও সেভাবেই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রচারণার প্রথম ধাপে বের করা হলো এক সুদৃশ্য বুকলেট। নায়িকার স্থিরচিত্র, গল্প সবই সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছিলো সেখানে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতেও সিনেমাটি পেয়েছিলো ব্যাপক কাভারেজ। এমনকি বোম্বে থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকাতেও রিপোর্ট করা হলো তাদের কাজের সম্পর্কে। প্রথম বার সিনেমা বানানোর জন্য অনেকেই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগালো তাদের মনে।

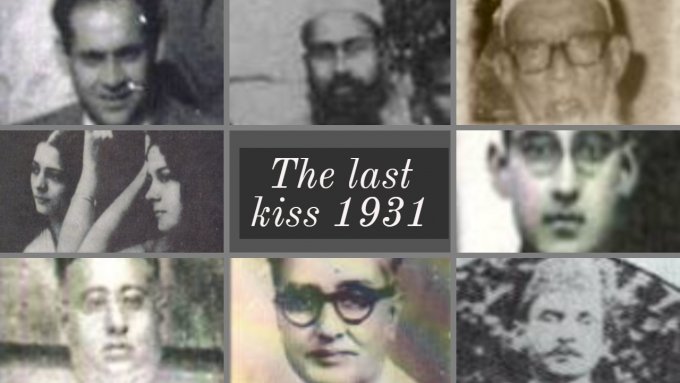

১৯৩১ সাল। শেষ হলো সিনেমার শ্যুটিং। সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণে পার হলো এক বছর। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হলো পুরোটা কাজ। পুরুষ চরিত্রগুলোতে নিজেরাই অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন নবাবপুত্ররা। খাজা আজমল হয়েছিলেন নায়ক এবং ক্যামেরাম্যানের দায়িত্বে ছিলেন ফটোগ্রাফিতে পড়াশোনা করা খাজা আজাদ। নায়িকাকে অপহরণের দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন খাজা জহির। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে পুরো বারো হাজার টাকা খরচ হয়ে গেলো বারো রিলের এই সিনেমা তৈরীতে। নবাব বাড়ির চৌকস কিছু যুবক তৈরী করে ফেললো এক নতুন রেকর্ড, প্রথম নির্বাক সিনেমা।

‘দ্য লাস্ট কিস’ চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা

ছবির এডিটিং ও প্রসেসিং এর কাজের জন্য যেতে হলো কোলকাতায়। অম্বুজপ্রসন্ন গুপ্ত এবং খাজা আজমলের সম্পাদনা ছিলো ভীষণ প্রসংশনীয়। ছবির সাবটাইটেল হলো ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুতে।

প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিলো তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রমেশচন্দ্র মজুমদারকে, যিনি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও হয়েছিলেন। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকার মুকুল হল বা বর্তমান আজাদ হলে প্রদর্শিত হলো সিনেমাটি।

খুব বেশি প্রিন্ট করা হয় নি সিনেমাটির। কোলকাতার নামকরা ফিল্ম কোম্পানির সৈয়দ সাহেবকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে দিয়ে দেয়া হলো সিনেমাটির একটি প্রিন্ট। সে-ই শেষ, তারপরেই চিরতরে নিখোঁজ হয়ে গেলো সেটি। আর কোনো খবরই পাওয়া গেলো না প্রিন্টটির। মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে হারিয়ে গেলো বারো হাজার টাকা দিয়ে তৈরী সিনেমাটি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর দেখতে পেলো না তাদের অতীত গৌরবকে। প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্রের তকমা পাওয়া অবিস্মরণীয় সেই কাজটি আর কোনো দিনই মানুষের মনে দাগ কাটবার সুযোগ পেলো না।

ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)

নবাব আহসানউল্লাহর আমলে গান-বাজনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় দক্ষ ছিলেন তিনি। উর্দু কাব্যজগতে তাকে বলা হয় ‘শাহীন’। কবিতার জগতে সাবলীল বিচরণ তাকে যথেষ্ট সম্মানও এনে দিয়েছিলো। সুতরাং তার বংশধরদের রক্তে সংস্কৃতির বীজ থাকাটা তো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই তো তারাই নিলেন ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র তৈরীর দায়িত্ব। আর এই প্রথম হবার গৌরব কিন্তু তাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

রেফারেন্সঃ

- দ্য লাস্ট কিস – wikipedia.org.

- ‘উৎসবের ঢাকা’ –সাদ উর রহমান