উনিশ শতকের শেষভাগে, ইছামতি বিধৌত গ্রাম বারাকপুর। কবিরাজ তারিণীচরণের পুত্র মহানন্দ গ্রামেগঞ্জে পূজা করেন, পাঁচালী লেখেন, লোকে চিনে কথক ঠাকুর নামে। সেই মহানন্দ এবং মৃণালিনীর ঘরে জন্ম নিল বড় খোকা বিভূতিভূষণ।

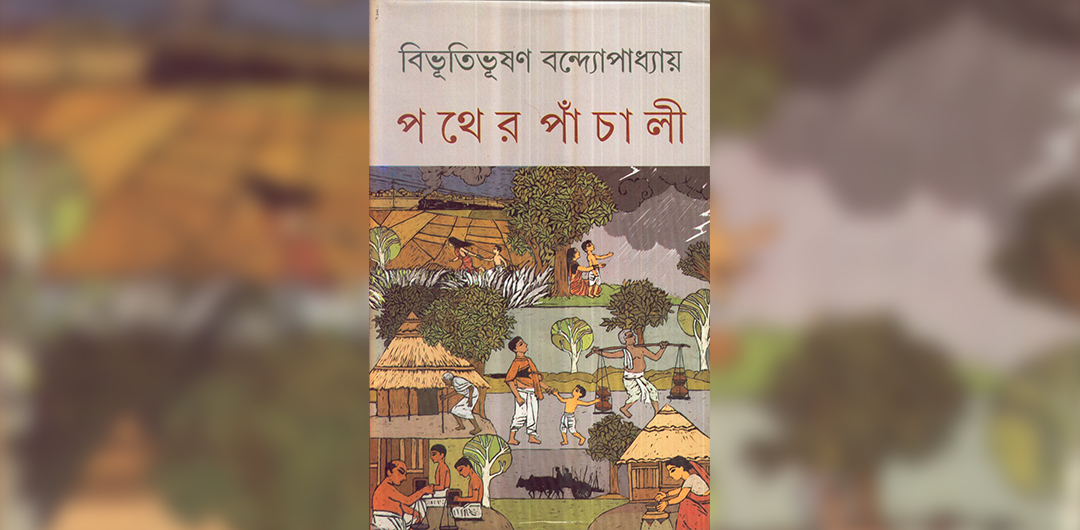

প্রসন্ন মোদকের পাঠশালায় বাবা মহানন্দর হাত ধরে খোকার হাতে খড়ি হল। শক্ত মাটির মেঝেতে গভীর করে অ-আ-ক-খ খোদাই করা, তার উপর কঞ্চি বুলিয়ে যায় খোকা। একসময় বাবার সাথে ধানসিদ্ধ হাড়ির কালির সাথে ক্ষুদ বাটা মিশিয়ে কালি তৈরিতে মেতে উঠে। বাবা লিখে চলেন পুঁথির পাতায় পাতায় ছড়া, নাটক, পাঁচালী। আর সেই কালিতে খোকা লিখে তার প্রথম অ-আ। খোকা বড় হয়। কী এক অদ্ভুত, অমোঘ আকর্ষণ সে বোধ করে দরজার ওপাশের ঘেঁটকোল, ভাঁটুর, বৈঁচির জগতটার প্রতি! ওরা যেনো সবসময় খোকার অপেক্ষায় থাকে। খোকা যখন কচি বাঁশের কঞ্চি হাতে বের হয় ঐ জংলার মাঝে এসে দাঁড়ায় তখন ওরা যেনো বলে ওঠে- এই যে, এসেছো! ইছামতীর জল কখন বাড়ে-কমে? কোন জংলা গাছের কী নাম? কোন ফুল কখন ফুটে, গন্ধ কেমন?বউ-কথা-কও পাখির লেজটা কেমন করে নাচায়?-সব প্রশ্নের উত্তর আছে সেই খোকার কাছে। পাঠকমাত্রই বুঝতে পারছেন এই গল্পটা আপনার জানা।হয়তো পড়েছেন উপন্যাস আকারে কিংবা দেখেছেন রূপালি পর্দায় চলচ্চিত্র আকারে। পথের পাঁচালী- বিভূতিভূষণের নিজ জীবনসমুদ্রে অবগাহনের উপন্যাস।

১৯২৫ সালে এপ্রিল মাসের ৩ তারিখ। তিনি তখন ভাগলপুর জঙ্গল মহালের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। বিভূতিভূষণ লেখা শুরু করলেন পথের পাঁচালী –“নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ি”। সে রাতে ডায়েরিতে লিখলেন –“জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট… অস্তসূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য…জগতের শতকরা ৯৯ জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়।…” বিভূতিভূষণের কলমে বাবা মহানন্দ উঠে এলেন হরিহর রূপে, মা মৃণালিনী এলেন সর্বজয়া হয়ে, পিসী মেনকা ঠাকুরন হলেন ইন্দির ঠাকুরন।

আর স্বয়ং বিভূতিভূষণ সেই কঞ্চি হাতে উপস্থিত হলেন অপু নাম ধারন করে-

“বাঁকা-কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! … বাঁকা কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া এক এক দিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়, নিজেকে কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্ৰমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জুন কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হালকা হইবে ও পরিমাণ মত বাঁকা হইবে তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্ৰহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে!”

সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাতে অপু চরিত্র

বিভূতিভূষণের এই কঞ্চিপ্রীতি সারা জীবনই ছিল। পরিণত বয়সেও কঞ্চি হাতে তাঁকে বারাকপুর, বনগাঁ এমনকি কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াতেও দেখা গেছে। উপন্যাসটা প্রায় শেষই করে এনেছিলেন বিভূতিভূষণ। ঠিক সে সময় উপন্যাসে দুর্গার আগমন ঘটল। ডায়েরিতে লিখছেন-

“একদিন হঠাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হলে একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি আর মন দুই-ই আকর্ষণ করল- তার ছাপ মনে মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হল, উপন্যাসে এই মেয়েকে না আনলে চলবে না। পথের পাঁচালী আবার নতুন করে লিখতে হল, এবং রিকাস্ট করায় একটি বছর লাগল”।

সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাতে দুর্গা চরিত্র

১৯২৮ সালে সাময়িকপত্র ‘বিচিত্রা’তে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয় । দীর্ঘ এই লেখার শেষে প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটুকরো বিভূতি অনুভূতি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না –” আমি কোনও নির্জন রেল স্টেশনে, কিংবা গ্রামের রাস্তায় কিংবা জঙ্গলের প্রান্তে একেকটা মানুষকে দেখে চমকে উঠেছি। ঠিক যেন বিভূতিভূষণের এক একটি চরিত্র। সারা বাংলায় বিভূতিভূষণের যত চরিত্র আজও ছড়িয়ে আছে, তত বোধহয় আর কোনও লেখকের নেই”।

তথ্যসূত্রঃ পথের কবি-কিশলয় ঠাকুর